进化

微生物导致二叠纪生物大灭绝?

地球化学家发现,微生物可能是导致地球历史上最大规模物种灭绝的罪魁祸首。

撰文 卡丽 · 阿诺德(Carrie Arnold) 翻译 赵瑾

距今大约2.52亿年前,也就是二叠纪(Permian period)末期,动物开始以几近疯狂的速度灭亡。短短2万年间,地球上大约90%的物种惨遭灭绝。是什么导致了这轮物种灭绝?数十年来,研究人员一直试图找出原因。

由于这轮物种灭绝的规模是如此之大,古生物学家和地球化学家都把原因锁定在了,当时可能导致物种灭绝的大规模自然灾难上。为此,部分学者曾经提出过类似小行星撞击地球,导致恐龙灭绝那样的理论。

最近,他们又将注意力转移到西伯利亚地区的火山,这些火山在二叠纪末期十分活跃。当时,这些火山释放了大量的二氧化碳和甲烷,在中国峡口地区(湖北省宜昌市兴山县峡口镇)的岩石中留下了化学记录。科学家认为,这些气体的大量释放,致使当时全球变暖、海水酸化,从而导致大量生物灭亡。

然而,美国麻省理工学院的地球化学家丹·罗斯曼(Dan Rothman)在这些岩石中,发现了一些与火山活动不相符的地方。例如,这些岩石的化学特征显示,二氧化碳和甲烷的浓度随着时间的推移不断升高。如果这些气体是火山爆发时释放出来的,那么其浓度应该随着火山的爆发和结束而有所起落。

对于罗斯曼及同事而言,他们观测到的二氧化碳和甲烷的这种变化,更像是由生物因素造成的——与微生物的指数增长模式非常相似。

发表在今年4月的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一项研究认为,一种能释放甲烷的单细胞生物——甲烷八叠球菌(Methanosarcina)是导致二叠纪物种大灭绝的罪魁祸首。

这个新理论并没有把火山的影响排除在外。相反,麻省理工学院的研究人员认为,正是由于火山爆发,积累了大量的镍,才使甲烷八叠球菌得以大量繁殖。在物种大灭绝时期,这种微生物进化出了将有机物转化成甲烷气体的能力,而这一代谢过程则需要镍的参与。由于随后的海流又将这些镍带到了全球各地,使得甲烷八叠球菌的数量更是一发冲天。

这种微生物释放出的大量甲烷,使全球变暧和海洋酸化加剧。与此同时,空气中的氧含量则不断下降,因为在甲烷转化成二氧化碳的过程中,需要消耗大量氧气。这直接导致了物种灭亡。在分解死亡动物尸体时,甲烷八叠球菌会释放出更多的甲烷,从而形成一个正反馈循环。

这些研究表明,微生物的进化对于整个环境的演化起着重要作用。难怪罗斯曼说:“我们生活在由微生物掌控的世界中。”

部分科学家对于单一微生物在二叠纪物种大灭绝中起着如此巨大的作用,仍持怀疑态度。美国宾西法尼亚州立大学的地球化学家李锦(Lee Kum,音译)认为,罗斯曼及同事还没有证实,这就是二叠纪发生的情况,因为他们仅仅研究了来自中国南部的一组岩石。李锦说:“如果这些微生物真的导致了物种灭亡,那么我们应该在世界各地都能找到这种岩石。而这还有待研究人员的进一步证实。”

环境科学

石墨烯的“缺陷”

石墨烯这种神奇的新型材料,也可能带来环境风险。

撰文 凯瑟琳 · 布尔扎克(Katherine Bourzac) 翻译 王栋

石墨烯是一种热门的纳米材料。这种厚度仅为一个碳原子的材料,不仅是迄今为止测试过的强度最高的材料,还具有极佳的电子学特性。经过十年的研究,它即将走出实验室,逐渐投入到商业技术应用中。或许,石墨烯很快就会出现在轻质机翼部件,或者超高容量电池上。

正是出于这个考虑,美国加利福尼亚大学河滨分校的环境工程师莎伦·沃克(Sharon Walker)认为,在大量使用石墨烯,让它们与工人“亲密”接触,或进入供水系统之前,是时候考虑这种材料可能带来的风险了。在今年5月,发表于《环境工程科学》(Environmental Engineering Science)上的一项研究中,沃克的团队观察了氧化石墨烯(这种材料的形态之一)在水中的行为。

沃克发现,在一种模拟地下水的溶液中,氧化石墨烯会结成团块,沉淀下来,这表明它不会给环境带来什么风险。但在模拟地表水(包括湖泊和水库中的水)的溶液中,情况却不是这样:氧化石墨烯不会沉到底部,而是附着在腐烂植物、动物,以及其他各种漂浮物产生的有机物质上。在水循环过程中,这些携带了氧化石墨烯的有机物质,或许会增加动物和人类摄入氧化石墨烯的风险。而一些针对小鼠和人类肺部细胞的初步研究已经显示,这些有机物质带有毒性。

“这是首次对石墨烯在供水系统中的可能行为进行的研究,我们收获很大,”沃克介绍说。如果最终证实,这些材料确实会给人类健康带来风险,那么它们在地表水中的流转就成了一个大问题。

空间科学

土星环正在孕育新卫星

观测数据显示,土星环似乎正在孕育一颗新的小卫星。

撰文 肯 · 克罗斯威尔(Ken Croswell) 翻译 王栋

因拥有美丽行星环而闻名的土星,坐拥多达62颗卫星,卫星数雄冠太阳系。在这些卫星中,大如土卫六“泰坦”,块头超过了水星;小的则只与“泰坦尼克”号邮轮相当。现在,天文学家或许正在目睹他们之前从未见过的一幕:在土星极其壮美的行星环中,一颗新卫星正在“诞生”。

“这是一个偶然的发现,”英国伦敦大学玛丽皇后学院的行星科学家卡尔·默里(Carl Murray)介绍说。2013年4月,在查看“卡西尼”号太空探测器最新拍摄的土星照片时,他注意到A环(土星三个主环中最外侧的环)的边缘有一个超过1 000千米长的明亮特征。

在今年7月1日的《国际太阳系研究杂志》(ICARUS)上发表的论文里,默里和同事推测,这个亮斑或许表明一颗新卫星正在那里努力“生长”。这颗新卫星的直径应该不到1 000米,太小所以无法直接看到。直到去年,某个物体撞击到这颗新卫星,由此产生的光才最终引起了他的注意。如果把土星环比作卫星“母体”的话,A环已经“成熟”到足以“孕育”新卫星了,因为位于该环外的一颗更大的卫星——土卫十“杰纳斯”的引力作用,会使环外缘的物质颗粒倾向于聚集在一起。如果这些颗粒结合成一个足够大的团块,它们自身的引力就能吸引更多的物质,最终形成一颗卫星。默里认为,这颗卫星刚刚“诞生”不久,但还不确定这个“不久”是仅仅数年,还是已经有数百万年了。

美国航空航天局(NASA)埃姆斯研究中心的杰夫·古齐(Jeff Cuzzi,未参与此项研究)认为,默里的发现极可能是一颗新生卫星。古齐说,现在更重要的问题是预测这颗卫星的命运:它会成功飘出土星环,成为土星众多卫星中的正式一员,还是会最终崩溃瓦解呢?

这颗“初出茅庐”的卫星仍然面临着不少考验。因为研究人员认为它和土星环一样,是由水冰构成的,所以在未来的数百万年里,它有可能被小行星撞得粉碎。

默里希望能在2016年直接看到这颗卫星。那时,“卡西尼”号探测器会运行到离A环足够近的位置,并拍摄高质量的影像。土星环系统和年轻恒星的原行星盘类似,它们都是扁平状,而且都围绕一个大质量的天体运转。

卫星的形成能够为研究行星如何诞生提供线索。因此,土星环或许能为遍布整个银河系的新生恒星系统提供一个微尺度的模型。

生物学

雄性动物不会消失

科学家发现雄性染色体已经停止退化。

撰文 乔希 · 菲施曼(Josh Fischman) 翻译 侯政坤

在人类46条染色体中,Y染色体就是一个“小矮子”。众所周知,Y染色体可以决定哺乳动物的性别,但除去这一点外,它和其他染色体比起来就相形见绌了,尤其是与它的搭档——X染色体相比。事实上,在两三亿年前,Y染色体与X染色体还共享着大约600个基因。而现在,它们共同拥有的基因只有19个。2002年,一些遗传学者指出,这些共享基因的减少表明,Y染色体正在“衰亡”。他们猜测,也许再过1 000万年,Y染色体就会完全消失。有一些人则开始担心,雄性动物是否也会随之消失。

不过,最近的研究结果显示,Y染色体并没有继续流失基因。事实上,它已经有大约2 500万年没有发生变化了,麻省理工学院的生物学家戴维·佩奇(David Page)说。该项研究刊登在《自然》(Nature)杂志上。佩奇和同事发现,尽管Y染色体在最近进化出的物种里较为短小,但早在千百万年前,这种退化就已经“止步”了。

这种稳定性可能源于Y染色体中一个包含12个基因的“核心”,这12个基因与动物的性别无关,却与心脏、血液、肺部以及其他组织中至关重要的细胞功能有关。佩奇说,“它们是细胞中央指挥室里的‘掌权者’”,自然选择会倾向于让它们存活。

不过,有一个Y染色体退化论的支持者显然还未被说服。澳大利亚国立大学的基因学家詹妮弗·格蕾夫斯(Jennifer Graves)认为,过去的几百万年也许只是Y染色体退化过程中的一段平静期。她指出,至少已有两种啮齿类动物的Y染色体已经完全退化了。不过,新研究显示,Y染色体虽然是小了点,但其尺寸将会保持现状,不再缩减。

生态学

用听力判断鸟数

科学家开发出一种新的统计鸟类数量的方法,他们不再依靠观察,而是用听力判断。

撰文 詹森 · G · 戈德曼(Jason G. Goldman) 翻译 戚译引

研究人员为保护鸟类而开展野外调查时,有一项基本工作是统计鸟类和鸟巢的数量。

在郊区统计鸣禽的数量并不困难,但统计海鸟数量可就是另一回事了。

海鸟能够反映它们所处海洋生态系统的健康状况。它们通常在人类无法到达的地方筑巢,例如陡峭的悬崖或被巨浪包围的岛屿。为了让下一代免受恶劣天气的影响,许多鸟类将蛋产在一米多深的坑穴里。而且,大多数海鸟属于夜行动物,所以在白天,即使它们就在你附近,你也未必能发现。

英国皇家鸟类保护协会( Royal Society for the Protection of Birds)的斯蒂芬·奥佩尔(Steffen Oppel)说:“我们不知道在那些海鸥和海燕的栖息地中,到底生活着多少只鸟,我们完全无法判断一个地方的鸟类数量是数百对、数千对还是数万对。”为了解决这个问题,奥佩尔和同事开发出了一种新方法,用来统计鸟类数量。他们不再依靠观察,而是用听力来判断鸟数。

奥佩尔和同事在亚述尔群岛的科尔武岛(Corvo)上进行了实验。这个小岛是猛鹱(Cory's Shearwater)的栖息地,奥佩尔等人将岛上嘈杂的鸟鸣声录下来,并通过分析录音,估算了岛上猛鹱的数量。结果证明,这种方法是可行的。他们的研究结果发表在《自然·保护》(Nature Conservation)杂志上。研究人员按照鸟巢的分布情况,将9个麦克风安置在科尔武岛各个地点,然后利用一种自动算法,统计每TB字节的音频中的鸣叫次数。与他们预想的一样,一个地方的巢穴密度越大,鸣叫声就会越大,鸣叫次数也越多。根据这个算法,他们推测,整个小岛上处于繁殖期的猛鹱大约有6 000对。而在过去,要想得到海鸟的数量,研究人员只能依靠猜测。

虽然奥佩尔的新方法只能得出一个估计值,但它可以用于统计鸟类种群大小的变化情况。科学家还能由此推断海鸟的食物链的健康状况,判断白嘴鸦(rookery)是否受到了掠食者入侵,甚至还能够监测气候变化。

物理学

暗物质“现身”?

来自银河系中心的神秘之光,或许是暗物质粒子首次向我们展露真容。

撰文 克拉拉 · 莫斯科维茨(Clara Moskowitz) 翻译 王栋

暗物质或许是宇宙中最令人迷惑、最神出鬼没的组成部分之一。虽然科学家认为它约占宇宙总质量和总能量的1/4,但没有人能确认这一点,因为从没有人真正看到过它。不过现在,暗物质似乎终于显露出一点真面容了。美国航空航天局的费米伽玛射线太空望远镜(Fermi Gamma-ray Space Telescope),记录到了源自银河系中心的高能伽玛射线,这一现象与有关暗物质的预言正好吻合。在今年4月举行的美国物理学会会议上,美国普渡大学的物理学家拉斐尔·朗(Rafael Lang,未参与此项研究)评价说,“我认为这是目前为止得到的最令人激动的信号”。如果科学家记录到的高能伽玛射线确由暗物质造成,这将是科学家首次直接探测到构成暗物质的粒子。

在各种有关暗物质的假说中,认为暗物质由弱相互作用重粒子(WIMP,weakly interacting massive particles)构成的假说最有可能是正确的。弱相互作用重粒子是自身的反物质同伴,会在相互碰撞时湮灭,同时生成普通物质粒子,并随即产生伽玛射线光子。因为银河系中心是暗物质最为密集的地方,所以那里是寻找伽玛射线光子的最佳地点。

早前,科学家就发现,费米望远镜观测到的来自银河系中心的伽玛射线强度超出预期(关于另一种有待解释的费米望远镜信号,请参阅第48页《银河系的“费米气泡”)。但对此进行的分析,一直没能得到一个确定的结论。而这次发现的则是一种更显著的高能伽玛射线信号——它的源头从银河系中心发出,一直延伸到了5 000光年范围之外(见图)。“看起来,这同我们一直期待的暗物质图像一模一样,”美国费米国家加速器实验室的丹·胡珀(Dan Hooper)介绍说,他是该项研究的参与者之一。

当然,“重大的科学新发现,要有强大的证据支撑”。在用其他仪器设备或在其他地方再次观测到该信号之前,大多数科学家仍会对这一新发现持保留态度。但是,不论结果如何,我们离揭开神秘的暗物质的面纱都更近了一步。

物理学

喷嚏飞沫能“飞”多远?

研究显示,人在打喷嚏时喷出的飞沫,传播距离可能比预想的要远200倍。

撰文 雷切尔 · 努维尔(Rachel Nuwer) 翻译 刘雨歆

多相扰动漂浮云(Multiphase turbulent buoyant cloud)是指聚集成云雾状、在空气中进行传播的小液滴和固体微粒。

此“云”并非天气现象,而是一团“喷嚏云”。根据发表在《流体力学杂志》(Journal of Fluid Mechanics)上的一项新研究,人在打喷嚏时喷出的飞沫会聚集成云雾状,传播距离可能远超科学家先前所料,甚至可以比预想的要远200倍。

美国麻省理工学院的数学家和工程学家,利用高速摄像机记录下了人们咳嗽和打喷嚏的场景,然后通过数字模型和人工模拟,来探究这种“云”在物质传播过程中扮演的角色。

研究人员从流体力学角度,重新审视了打喷嚏时喷出飞沫的过程,结果发现此前许多相关假设都是错误的。比如说,过去认为具有较高动能的大颗粒物质飞得比较远,但其实颗粒最大的是粘液和痰,而它们飞行的距离并不是最远的。

最让科学家感到意外的是,人体喷出的小液滴并不是独立传播的,它们会和空气相互作用,聚集成云。这些液滴的运动规律如同吸入鼻中的烟雾,而非温室洒水器喷出的水沫。

因此,虽然大液滴的传播距离只有4英尺(约合1.2米),但小液滴却可以达到8英尺(约合2.4米)。

这一发现对于疾病控制来说,可能尤为重要。微生物如果搭上气态云的“便车”,就足以“飞抵”通风设备。也就是说,病菌的传播能力可能远超我们之前所想。上述发现将帮助研究人员重新评估各类空调设备传播疾病的可能性,并进一步了解病原体在办公室、机舱和居室中的传播途径。

疾病

阿尔茨海默病源于唐氏综合征?

阿尔茨海默病和唐氏综合征的病征相似,这两种疾病之间到底有什么关联?

撰文 丽莎 · 马歇尔 (Lisa Marshall) 翻译 赵瑾

阿尔茨海默病会不会是获得性的唐氏综合征呢?当神经生物学家亨廷顿·波特(Huntington Potter)在1991年首次提出这个问题时,研究阿尔茨海默病的科学家对此持怀疑态度。当时,他们才刚刚开始研究这种让人丧失记忆的神经疾病,对其成因了解还很少。科学家知道,患有唐氏综合征(即细胞中多出一条21号染色体)的病人在40岁之前,脑中都会充满β-淀粉样蛋白(beta-amyloid peptide),形成抑制神经元活动的淀粉样斑块,而这正是阿尔茨海默病的标志性病征。科学家还知道,编码淀粉样蛋白的基因就位于21号染色体,正是这种蛋白的过量表达,使病人产生更多的淀粉样斑块。然而,波特表示,如果唐氏综合征患者是因为这条多出的21号染色体而患上阿尔茨海默病的话,那么健康人也可能因为同样的原因而患上阿尔茨海默病——25年后的今天,支持这一观点的证据越来越多。

“我们在上世纪90年代提出的假说认为,病人一旦患上阿尔茨海默病,身体就会开始在分子层面上发生变化,产生具有3条21号染色体的细胞,”波特说,他最近开始担任美国科罗拉多大学医学院阿尔茨海默病研究室主任,专门从唐氏综合征的视角来研究阿尔茨海默病。

现在,波特已不再是从事阿尔茨海默病和唐氏综合征关联性研究的唯一科学家了。近年来的多项研究都显示,阿尔茨海默病患者的体内存在着很多病变细胞,就像唐氏综合征患者一样。2009年,俄罗斯的一项研究发现,在阿尔茨海默病患者的大脑中,高达15%的神经元多了一条21号染色体。还有研究显示,在阿尔茨海默病患者体内,具有多余21号染色体的皮肤和血液细胞,数量是健康人的1.5~2倍。波特通过小鼠实验发现,阿尔茨海默病的致病过程存在一个恶性循环:一旦正常细胞接触到β-淀粉样蛋白,它们在分裂时就更容易发生错误,产生更多具有3条21号染色体的细胞,从而又形成更多的淀粉样斑块。今年8月,波特的研究小组在《衰老神经生物学》(Neurobiology of Aging)上发表了一篇论文,他们提出,细胞之所以发生病变,是由于一种酶的活性受到了抑制。

此外,美国肯塔基大学的研究人员也在过去5年中,收集了多位唐氏综合征患者的大脑扫描图像、血液检查报告和生活方式调查数据。他们希望通过分析、研究这些数据,弄清楚为何所有唐氏综合征患者都有淀粉样斑块,但只有60%~80%的患者会发展成阿尔茨海默病。

美国国立卫生研究院的负责人弗朗西斯·柯林斯(Francis Collins)表示,他对阿尔茨海默病和唐氏综合征的关联研究很有兴趣。2013年,美国阿尔茨海默病协会与琳达-克林克唐氏综合征研究所联合募集了一批资金,用于研究这两种疾病之间的联系。

美国阿尔茨海默病协会的科学项目负责人迪安·哈特利(Dean Hartley)说:“一般来说,通过研究这些肯定会显现阿尔茨海默病病理特征的人群(即唐氏综合征患者),科学家可以更深入、更有效地了解阿尔茨海默病。”同时,他和其他研究人员都认为,现在就断定阿尔茨海默病是唐氏综合征的一种表现形式,还为时过早。哈特利说:“像这样的新观点,对我们的研究非常有利,可以帮助我们更好地了解阿尔茨海默病的致病机理。”

生物学

外膜蛋白:杀死耐药菌的新靶标

未来,科学家或许可以研制出新型抗生素,通过阻止细菌外膜生成,杀死耐药菌。

本刊记者 廖红艳

细菌就像一个“超级工厂”。在工业社会,一家超级工厂拥有完善的生产、物流环节——在车间生产各种产品,然后根据订单需求,把产品送到各地的用户手中。在细菌内部,也是如此,核糖体等负责合成各种蛋白质, 蛋白质又可以合成其他生物大分子如糖类,这些生物大分子再由专门的位于膜上的转运蛋白,传送到细胞的不同部位。

有趣的是,“细菌工厂”运送“货物”时,也会经历重重“关卡”,这些“关卡”就是细胞表面和细胞里面的各种膜结构。当“关卡”上的门太小,“货物”又太大时,怎么办?这个时候,细菌会采用“宜家策略”(宜家家居是全球最大的家具和家居用品零售商)——只生产零部件,运达目的地后再组装,这样既方便运输,又不致于因为“货物”太大进不了门。而在膜结构上负责“把关”的各种转运蛋白,则是这一环节的关键。

对科学家来说,研究跨膜转运的具体机制,是一个很大的挑战,因为很难从膜上分离出具有生物学功能的转运蛋白,而无从探知转运蛋白的精细结构,也就无法破译其转运机制。近日,中国科学院生物物理研究所黄亿华团队,经过近4年的研究,终于从原子水平,破解了脂多糖在细菌外膜的跨膜转运与组装机制。

脂多糖是革兰氏阴性细菌外膜的主要成分。负责转运、组装脂多糖并形成细菌外膜的,是一组专门的转运组装膜蛋白复合体。21世纪初,科学家发现,要把脂多糖从细菌的内膜运送到外膜,并在外膜上组装好,需要7个专门的脂多糖转运蛋白(LptA-F)协作完成,而其中位于细菌外膜上的LptD-LptE膜蛋白复合体,又最为关键,它负责完成脂多糖生成的最后一步——转运脂多糖跨过细菌外膜,并组装形成细菌外膜的外小叶。

长期以来,科学家一直想搞清楚,膜蛋白复合体跨膜转运脂多糖的具体机制,但对此的研究却非常有限。今年7月3日,黄亿华团队在《自然》(nature)杂志上,发表了一项最新研究成果,报道了一种革兰氏阴性菌(福氏志贺氏菌,Shigella flexneri)的LptD-LptE膜蛋白复合体的高分辨率晶体结构。

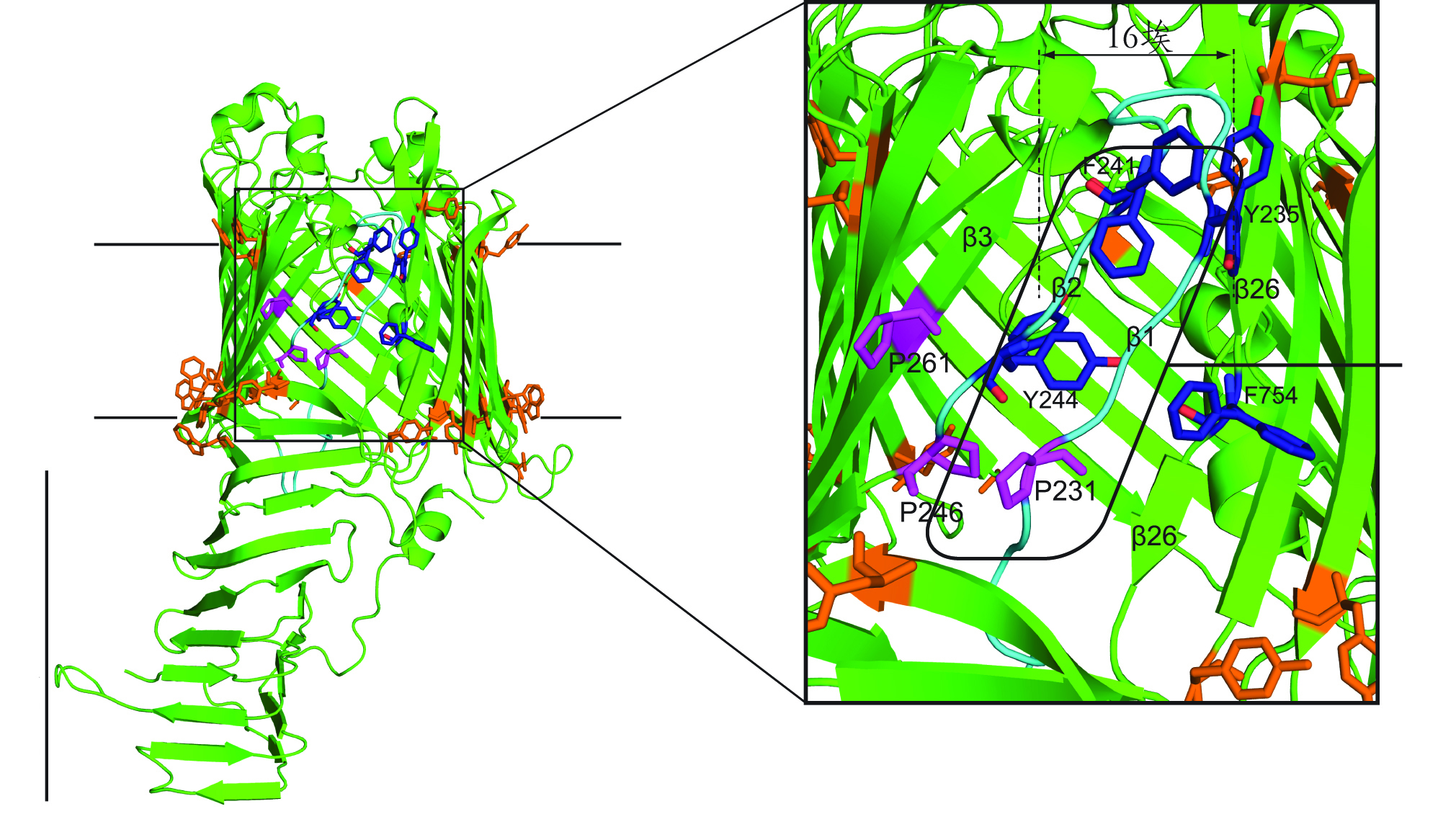

现在,我们可以还原脂多糖的转运组装过程:脂多糖从内膜传送过来后,会进入膜蛋白复合体中LptD蛋白的呈半筒状的那一端,然后到达由26条β链(氨基酸链形成的一种结构)组成的桶状结构,由于其中有2条相邻的β链上各有一个脯氨酸(proline),破坏了桶壁原本牢固的结构, 在桶壁上形成一个16埃大小(1埃=0.1纳米)的缺口,脂多糖就是从这里穿出,最后到达细菌外膜的(见上图)。

值得一提的是,虽然脂多糖对革兰氏阴性菌非常重要,是细菌存活必需的,但对于人类,它却有毒,一旦进入人体,会让人体发生强烈的炎症反应和免疫反应,严重时可引起休克和死亡(所以脂多糖也被称为内毒素)。此外,抗生素滥用导致的耐药菌中,有超过一半属于革兰氏阴性菌。

黄亿华表示,“目前,瑞士科学家已经研发出一种药物,能抑制脂多糖转运组装膜蛋白复合体的功能,阻止细菌外膜生成,从而杀死细菌。我们的研究成果将为进一步优化这类抗菌药物提供重要的结构信息”。

新型抗生素无疑给我们带来了新的希望,当然还有另一条解决之道——在不必要的情况下,避免使用抗生素。

请 登录 发表评论