搭建流行病探测网络

目前,研究人员正致力于为医疗机构研发一种新型设备,它可以即时探测几乎所有病原体。通过网络,将这些设备整合起来,卫生部门能更早监测到疾病爆发,更及时地拯救生命。

撰文 戴维 · J · 埃克(David J. Ecker) 翻译 宁云佳 李淑芬 审校 王曼丽

如今,随着环境卫生和营养条件的改善,疫苗和抗生素的应用,在发达国家因传染病所致的死亡案例已经非常少见。然而,由于很多病原微生物对现有药物产生了耐药性,而制药产业的步伐一直滞后,使得另一场危机逐步逼近——我们可能要再次回到那个传染病肆虐的年代。

滥用抗生素是导致这一问题的元凶之一,但也事出有因。目前的诊断设备通常无法快速鉴定出,病人到底感染了哪种病原菌(对抗生素敏感的一类微生物)。多数情况下,需要用传统的细菌培养方法,来鉴定特定的致病菌株,但这个过程需耗费长达几天时间。贻误治疗时机可能会致命,所以医生可能会使用强效的广谱抗生素来应对多种可能的细菌感染。然而,这些药物虽然可以杀灭敏感病原菌,但对一些有耐药性的病菌却没有作用。在没有了竞争对手之后,这些耐药菌会疯狂地增殖,悄悄传播到其他人体内,等待合适的时机再让人致病。总之,这样的治疗手段虽然可以暂且维护病人的健康,但会不可避免地导致更多耐药菌的出 现。

这一矛盾或许很快就能得到解决。新的分子生物传感器正在研发之中,借助这些仪器,医生可以快速确定病人感染的是细菌还是其他病原体,而且还能分辨出具体是哪种病原体。这类仪器一个关键特征是,它能同时检测样本中几乎所有病原体,而不是一次只检测一种。而且,如果临床医生怀疑是细菌感染的话,也不必去猜测到底是哪种细菌。我在ibis biosiences公司的研究工作为设计这样的仪器打下了基础。其他公司的生物学家也在竞相研发同类产品。

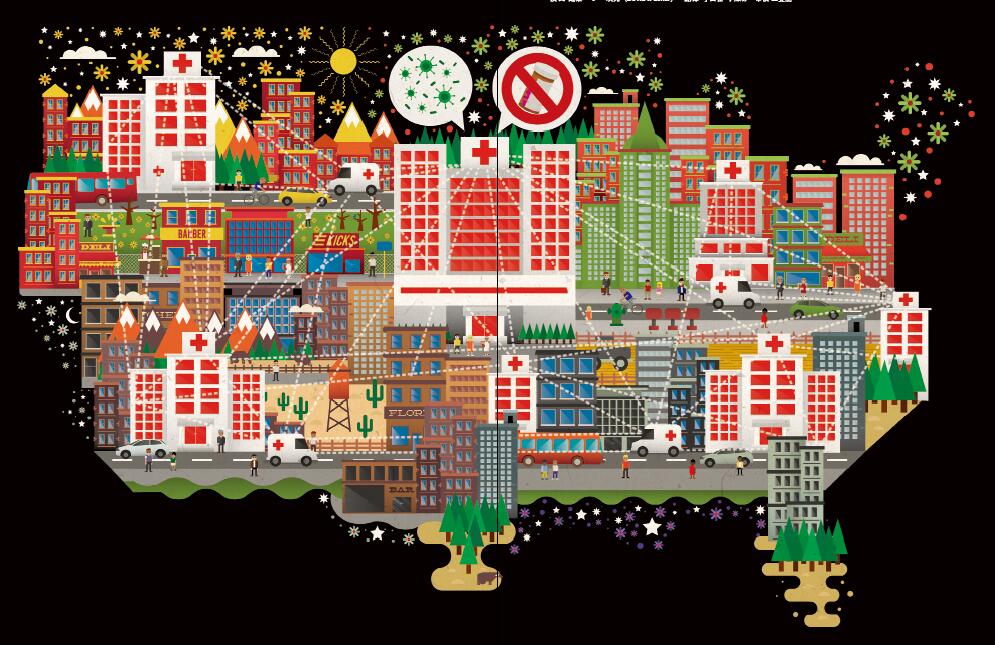

未来几年内,这类快速诊断设备有望投入商用,出现在各大医院和诊所中。如果考虑和筹划更远的未来,我们或许应该将这些诊断设备整合在一起,更充分地发挥它们的价值:构建一个全国性甚至全球性的诊断网络,使它成为首个能在大范围地区内,对新发传染病、食源性疾病、全球性流行病以及潜在的生物恐怖袭击进行实时预警的系统。

更新换代的时机到了

目前,诊断感染性疾病的方法可以追溯到150年前由法国科学家巴斯德建立的微生物培养技术——临床医生采集病人的样本(比如病人的血液、黏液或尿液),接种到营养丰富的培养基上,让样本中的微生物进一步生长、增殖。一到两天之后,当微生物个体数量增殖到足够多时,实验技术人员就可以进行鉴定了。通过观察在不同药物的作用下,这些微生物是否死亡、各自不同的死亡率,可以得知它们对不同药物的敏感度。即便这种方法不算太耗时,但对于治疗来说仍不够理想,因为有很多病原体不易培养,有些病原体需要在特定的培养介质或环境中才能生长。而且,在培养之前,有的病人已经接受过抗生素治疗,想要在这种条件下培养细菌就更加困难了。

我对感染性疾病的诊断和来源的追踪产生兴趣,是因为美国国防部高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)的一项工作——建立发现抗生素的新方法。我们当时的目标是从数以千计的化合物中筛选出一些新的、具有广谱抗菌活性的化合物。这些化合物之所以能够抑制多种细菌的生长,是因为它们可以破坏多种细菌共有的RNA,而这段RNA对于细菌的存活来说,至关重要。

我和同事利用一种名叫质谱仪的设备分析化合物,看它们能否结合到细菌的RNA上。其实,质谱仪就像一杆秤,可以非常准确地“秤”出分子的重量(准确地说,是测出分子的质量)。由于细菌RNA的分子量是已知的,我们很容易推算出,结合在这些RNA上的化合物的质量。就好比你想知道你家狗狗的体重,只需抱着它,站在体重秤上秤出总重量,再减去你自己的体重即可。当我们知道了结合在RNA上的化合物的质量,就能推算出它是哪种化合物,因为每种化合物都有特定的分子量。

我们很快又意识到,或许可以用类似的方法来鉴别细菌、病毒、真菌、寄生虫等病原体,只要“称量”它们的RNA或DNA的质量,就可以完成鉴别,因为核酸的重量与其种类直接相关。RNA和DNA的每条链都是由很多单位组成的,我们称之为核苷酸,共分为4种:A(腺嘌呤)、C(胞嘧啶)、G(鸟嘌呤)以及U(尿嘧啶,存在于RNA中)或T(胸腺嘧啶,存在于DNA中)。由于各种核苷酸(A、 T、 C、G和U)的分子量不同,依据质谱测定的结果,就能推算出某条核酸链上4种核苷酸的数量。例如,通过质谱测得一条DNA链的重量是38 765.05道尔顿(道尔顿是用来衡量原子质量的标准单位),就可算得这条链必定含有43个腺嘌呤,28个鸟嘌呤,18个胞嘧啶以及35个胸腺嘧啶,因为只有这种组合方式,才不会出现DNA由非整数个核苷酸构成的情况,如果是其他的组合,算出的核苷酸数量都会出现非整数,而这在自然界中这是不存在的。最后,这些核苷酸的组成信息就会告诉我们,拥有这种DNA的到底是何种微生物。

这种方法类似于一种简单的数学算法。例如,一个罐子中混合有若干枚崭新的25美分硬币(每枚重量是5.670克)和5美分的硬币(每枚重5.000克),想要知道里面到底有多少钱,只需要称出硬币的总重量就行了。比如,如果总重量为64.69克,那就可以肯定,其中只有7枚25美分以及5枚5美分硬币(计算公式为64.69=5.67q+5n,其中q和n分别代表两种硬币的数量,它们只能取正整数或者零)。如果25分硬币的数量不是7,就会使5分硬币的数量变成非整数。

要想从病人的样本中鉴别出病原体,首先要能区分病原体与病人DNA或RNA间的不同。通常情况下,来自病原体的外源性核酸数量相对较少,除非能获得更多的拷贝,否则很难做出有意义的诊断。不同于传统的在培养基中培养病原体的方法,我们采用另一种名为PCR(聚合酶链式反应,因其中含有能让核酸复制的酶而得名)的技术,让病人样本中的病原体DNA或RNA大量复制。虽然PCR技术早已广泛用于病原体的检测,但一直以来都局限于一次反应仅能检测一种或少数几种病原体。于是,我和同事决定,将PCR和质谱技术结合起来,这样一次反应就可以同时检测多种病原体。

为了获得可靠的结果,选择合适的待测核酸总量是非常关键的。我们会严格挑选目标DNA或RNA的片段,确保我们所选的目标片段存在于多种微生物中(如革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌)——在不同病原体中,即便不完全相同也要高度相似,而且还要有标志性序列与之相连(比如,通过这段序列,我们可以知晓它来自金黄色酿脓葡萄球菌)。通过精心挑选出的核酸序列,可在简化流程的同时,精准地鉴定出病原体所属的种类。通常,提取出病原体的RNA或DNA后,我们会在样本中加入“引物”(一段较短的DNA片段,可模拟活细胞中自然存在的一种机制,用来启动核酸的复制),选择性地使目标片段完成复制,以用于进一步检测。这个过程完成之后,再通过质谱仪对目标片段进行检测,获得一系列不同的数据。我们会将这些数据与数据库进行交叉比对——数据库中包含了超过1 000种会对人类致病的病原体。

通过对软硬件的整合,可以形成一种广泛适用的病原体探测仪,在几个小时内快速鉴定出导致疾病的病原体种类,还可以进一步了解它们有哪些特征。

2009年,当美国南加利福尼亚州不同区域的两名儿童(一名是9岁女孩,一名是10岁的男孩)同时出现类似流感的症状时,我得到了难得的机会,可以在真实情况下,测试我们构建的探测仪的性能。临床医生采集了两个孩子的咽拭子样本,并对样本进行了标准的流感快速筛查试验。结果显示,流感病毒是使孩子们生病的“罪魁祸首”,但无法确定具体是哪一株病毒造成了感染。

随后,样本送到了附近的圣迭戈海军健康研究中心(Naval Health Research Center),那里正在对探测仪的原型机进行大量的测试。探测仪准确诊断出两个孩子感染了同一种病毒,这种病毒之前从未见过。同时,探测仪还明确指出,这种病毒是近期在猪群中出现的,因为它们的RNA序列与数据库中来源于猪流感的病毒最为接近。

此外,这两个最早由质谱测出的病例序列(分别来源于上文中的两名儿童),与随后爆发的猪流感病毒的RNA序列完全匹配,被称为流感(H1N1)2009病毒(中文名为:甲型H1N1流感病毒)。尽管没人可以肯定地说预警挽救了生命,但可以肯定的是,它不会有什么坏处,而且拥有一项可以鉴定出新型病毒的常规技术,对于鉴定新的疫情爆发无疑具有重要价值。

与2009年迅速鉴定出新型流感病毒同样重要的是,病原探测仪可以在临床医生对病原体毫无头绪时大展身手。这种仪器同时也能帮助医生合理地选择临床用药。而且,质谱数据在鉴定出细菌菌株的同时,还为它对不同抗生素的敏感性提供了线索,从而让医生可以在有必要用药的情况下,迅速开出合适的抗生素。这样,即使病人感染的是耐药菌也有望很快康复,因为他们在第一时间接受了最佳的治疗方案。

从19世纪跨入21世纪

当我们把目光从个体转向整个社会,病原探测仪同样有着重要意义。利用这种技术,临床医生可以迅速确定某地区的病人是否感染了同一种病原体——如常引发食物中毒的沙门氏菌。你也许会期望,公共健康调查人员在获得信息后,立即启动老式的实地调查,通过采访病人,追溯他们最近的动向,从而确定他们是否存在共同之处:比如都光顾过某个餐馆,或食用过某些沙拉原料等。这种调查方式所遵循的基本原理与约翰·斯诺(John Snow)采用的非常相似——1854年,斯诺就是用这种方法,追踪到引发伦敦霍乱疫情的源头,一个公用水泵。可是,这种方式需花费几周甚至数月时间才能得到最终结果,这也是通常只有在最严重的疫情爆发后,才会启动调查的原因。

其实,现在有更好的办法,而解决问题的关键或许正静静地躺在你的口袋里——就是今天大多数人都随身携带的手机。手机的系统软件或应用程序可以保存你的地理位置信息。此外,通信服务提供商可以通过收集基站信息,在任何指定的时间对人们的行踪进行准确定位。如果有人感染了可威胁到公共健康的病原体,只要他愿意在手机上分享最近的位置信息,流行病学家便可以快速确定,感染同一种病原体的人是否曾在特定时间去过同样的地方。

现行的流行病学调查会尊重公众隐私权,病原体探测系统中也同样需要重视这一点。后者可以更快获得答案,或许是这两种方法最大的不同。经过合理的配置之后,病原探测仪网络提供的数据,可以及时辨别出多种威胁,诸如流行病爆发、生物恐怖袭击以及潜在(可能会威胁生命安全)的食品污染等公共事件。除此之外,公共卫生专家还可以立刻知道感染的来源在哪,这种威胁仅局限在一个城市,还是已经蔓延到多个城市了。根据需要,这些结果可以迅速地反馈给病人或卫生部门,医生也可以快速共享有效的治疗方法。

建立这样一个网络——我称之为“危机网”,可以让医疗诊断和流行病学方法,快速地从19世纪跨入21世纪。

探测仪网络

因为感染的传播过程可以理解为一个社会性网络,因此我们可以计算出,在一个活跃的网络中需要有多少台病原探测仪,才能在一个国家或地区构建一套有效的预警系统。最简单的解决方法是,运用一种名为蒙特·卡洛模拟(Monte Carlo simulation)的数学模型,通过模拟不同的情景,估算出一系列可能的结果(许多投资公司一直在利用这种算法,用以评估在不同潜在的市场条件下,一个人的退休养老金是多少)。如果知道流行病学数据中的感染率、在何地有着何种症状的人会寻求卫生保健、人们预定诊断性检验的频率,以及各种病原体的潜伏时间,我们就能输入数据,成千上万次地运行数学模型,从而确定究竟多大的监控网络,可以及时对某种病原体的全国性爆发发出预警。

结果十分惊人。只要将200个分布在全国各地的医院连接至探测仪网络,这些精心挑选的医院就足以覆盖整个美国大都市的人口。与华盛顿特区或圣迭戈规模相当的城市,只需将5家拥有通用探测仪的医院连接到网络中,有7个病人来急诊室就诊,即刻检测出公共卫生相关传染源(如流感、炭疽、瘟疫和食源性病原体)的概率就可以达到95%。

让人出乎意料的是,组网所需的设备非常少。我提出的“漏斗效应”能很好的解释这种现象:大多数病人会选择在家自行治疗,但病情严重的患者会设法到医院接受治疗(第一个漏斗),那里训练有素的医生(第二个漏斗)会决定哪些病人需要接受检测。换句话说,我们不需要将探测仪投入人群中,因为这样做需要耗费更多的设备,而很多能够做出“正确(医疗)决定”的人会主动通过“漏斗”筛选接受检测。

之后,对公共卫生相关的一些常见感染性疾病,我做了计算机模拟,并用“危机网”在预警新疫情方面的表现与目前性能最佳的系统进行了对比,结果发现“危机网”优势明显。它可以比目前的系统早几天甚至几周发出预警。在现实生活中,哪怕是早几天预测出疫情的爆发,都可能挽救很多人的生命。通过有效的预测,医院可以对即将涌入的病人做好应对措施,卫生部门也可以尽早发放储备药品,调查人员则可以尽快确定某次恐怖袭击的源头。

下一步行动

经过计算,建立一个由200个医院组成的网络需要花费4 000万美元(假设生物传感器的购买费用由医院承担),同时每年大概需要1 500万美元来维护网络。2012年,当局对急性食源性传染病做了研究,如果要治愈其中14种常见致病菌,仅1年所花费的直接治疗成本和劳工损失就高达1 400万美元。在美国,疾病控制与预防中心(Centers for Disease Control and Prevention)是追踪和监测疫情爆发的专业机构,因此,由它们来运行这个网络最具说服力。

此前,没有人曾开发出比“危机网”更精准的流行病监测系统。根据以往的经验,设计硬件和软件可能是最简单的部分。还有许多监管上、法律上和权限上的问题亟待解决。但最大的阻碍是,没有一个“股东”获得授权、想要或有机会来推动这个项目,尽管几乎地球上的每个人都可能从中受益。这需要医护人员、医院管理阶层、公共安全专家以及隐私维护者之间高度配合,而这对卫生保健系统比较分散,大部分医疗资源私有化的国家来说尤难实现。

在全社会范围内,对多种传染性疾病的诊断和提前预警进行整合,不仅会比现行的公共卫生和医疗措施更加有效,同时也将节省一大笔开支。搭载新一代诊断技术,结合现代网络和通讯技术的监控系统,可实时监控。它将改善对患者的护理,减少抗菌药物的使用,并在疫情或生物恐怖袭击提前预警及遏制等方面具有极大潜力。当然,最终要看我们是否足够聪明,可以共同努力打造一个更加智能化的公共卫生监控系统。

本文译者 宁云佳是中国科学院武汉病毒研究所的博士研究生,主要从事病毒感染和致病的分子机理研究。

本文译者 李淑芬是中国科学院武汉病毒研究所的博士研究生,主要研究病毒与宿主的相互作用。

本文审校 王曼丽是中国科学院武汉病毒研究所的副研究员,主要研究病毒感染机理及与宿主的相互作用。

请 登录 发表评论