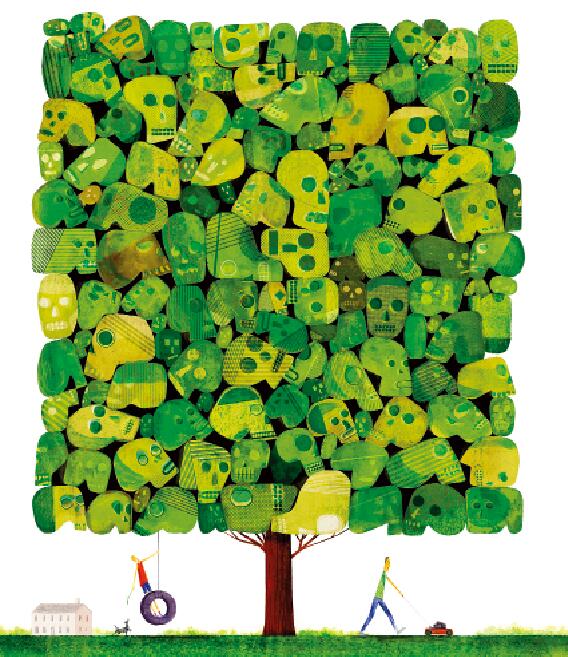

百万年前的种族战争

最近的分子分析和化石发现表明,人类进化过程比我们想象的要复杂、有趣得多。

撰文 伯纳德 · 伍德(Bernard Wood) 翻译 魏偏偏

审校 刘武

相反,尽管发现于马拉帕的骨架也不完整,但从完整程度来看,它们是由不同个体的骸骨随机组合而成的可能性并不大。像 “露西”(Lucy,1974年发现于埃塞俄比亚) 和“图尔卡纳男孩”(Turkana Boy,1984年发现于肯尼亚)一样,它们可不是普通的古人类化石,这不是因为它们保存得较好、较完整,而是因为南非金山大学的古人类学家伯杰认为,这些个体所属的族群极可能是人属的直接祖先。

我们都有祖先。我年迈的父母依然健在,我还曾与四位祖父母一起生活过,甚至还依稀记得曾祖父母中的三位。我还有一些亲缘关系较近的亲属,但他们不是我的祖先。这些近亲不是很多——我和父亲都是家里唯一的孩子,但我有几个姑表亲和姨表亲。他们是其后代家系中的关键部分,但在我的家系中,他们只相当于一部汽车的“可选配件”。

因此,伯杰希望我不要再着迷于这些牙齿和下颌的细致结构,而是告诉他,马拉帕骨架在进化上是相当于我的父母和祖父母,还是我的姑表亲和姨表亲?换句话说,它们到底是现代人的直接祖先还是近亲?

大约50年前,我刚开始在东非研究人类化石时,传统的观点认为,几乎所有灭绝的近亲都是我们的直接祖先,当你回溯历史时,你会发现离我们越久远的祖先,越像猿类而不像人类。而现在,遗传学研究以及尼安德特人 (Neandertal)、弗洛勒斯人(Hobbit of Flores)的化石证据表明,在过去数十万年里,我们的直接祖先与其他几个近亲族群共同生活在地球上。

不仅如此,其他的化石发现还表明,在人类进化史的更早阶段(400万~100万年前),我们的祖先与其近亲也曾同时在地球上存在。对古生物学家来说,多个进化支系的存在,让他们更难确定现代人的直接祖先——比20年前预期的难得多;同时,这种挑战也意味着,人类进化历程比我们早前认为的更复杂、更有趣。

直系祖先还是近亲

1968年,我参加野外发掘工作时,达尔文的进化树概念对我的影响可谓根深蒂固。达尔文认为,现生生物之间的进化关系,可以通过进化树(Tree of Life)来说明。在达尔文的进化树中,所有现生生物都位于进化树的最外围,已经灭绝的生物则更加靠近进化树的基干。就像每个现代人都有祖先一样,每种现生生物也是有祖先的。

根据这种理论,在进化树上存在的进化支系是从进化树的基干位置最终进化形成处于进化树顶端的现生生物,而已经灭绝的生物则位于连接这些进化支系的位置;除此之外的其他所有“枝岔”,都代表进化上的死胡同。

就现代人和现生猿类而言,这种规则意味着,能够在进化树的人类支系上占有一席之地的,仅有将我们与黑猩猩、倭黑猩猩的共同祖先(依据分子层面的证据,那是生活在800万~500万年前的一种生物)联系在一起的物种。

20世纪60年代,古生物学家曾认为,现代人的进化之路简单明了。那时的观点认为,进化树上的人类支系起始于南方古猿(Australopithecus,20世纪20年代中期,古人类学家在非洲南部发现了这种猿人的化石)。然后,南方古猿被来自亚洲的脑容量较大的直立人取代,直立人扩散到欧洲后进化为尼安德特人,并最终进化为智人(又叫做现代人)。

所有上述人属成员在当时都被认为是现代人的直接祖先——与我的父母、祖父母和曾祖父母一样。只有一个人科成员除外——南方古猿粗壮种,由于这种古猿具有较大的颌骨和牙齿,被认为是人类进化支系中的旁支,等同于我的姑表亲和姨表亲 (现代人以及任何已灭绝的、与人类的亲缘关系比与黑猩猩或者倭黑猩猩更近的近亲)。

当路易斯(Louis)和玛丽·利基(Mary Leakey)在坦桑尼亚奥杜威峡谷发现人科化石之后,这种观点发生了转变,研究的重心转到生活在非洲南部到东部的、100多万年前的早期人科成员。研究重心的转变,不仅是因为古人类学家于20世纪60年代初,在东非发现了很多化石,还因为从东非化石得出的环境方面的证据,与南非化石的差异很大——特别是考虑到化石所处的地质年代。

在非洲南部,大部分人科化石都发现于白云岩(一种富含镁的碳酸盐)洞穴中。尽管研究人员偶尔会发现一个保存较好的个体(比如来自马拉帕的骨架化石),但在洞穴中发现的大部分早期人科化石都是豹和食肉动物吃剩下的残留物。这些遗留下来的骨骼和牙齿,会随着地表的泥土一起被冲入洞穴。进入洞穴后,泥土和骨骼会形成岩屑锥(talus cones,在岩石质地比较均匀坚硬,坡度大于40°的山坡上,大量风化的岩屑滚落于山坡下部形成锥状堆积体)。在洞穴原有的地层底部的沙堆中会混杂有这种外来的岩锥,所以洞穴的地层结构经常不遵循古老地层在底部、年轻地层在顶部的规律。而更恼火的是,直到最近,研究人员仍不知如何测定洞穴中沉积物的年代。20世纪60年代初,科学家能做的,只是依据在洞穴中发现的动物化石种类,粗略地判断人科化石的年代。

相反,东非的人科化石来自东非大裂谷附近,东非大裂谷横跨非洲东部,北起红海,南至马拉维湖。与南非化石发现于洞穴不同,东非的人科化石常发现于湖泊或河岸附近的沉积物中。在这里,很多岩层还保存着当时的地球磁场的线索,并且由于这里地势开阔,地层中还夹杂着火山灰——板块运动在东非大裂谷及其周围造就了很多火山。这些特征意味着,研究人员不需要依据洞穴中的化石,便可以测定每个遗址的地层年代。此外,火山灰层就像一张自带日期标签的毛毯,横铺在这个区域,使得研究人员能够确定几百千米范围内的化石的年代。

东非人科化石最丰富的遗址,如奥莫-图尔卡纳盆地(Omo-Turkana basin)和阿瓦什河(Awash River)北岸,拥有地质年代跨度达几百万年的地层。因此,根据相应底层的年龄,可以精准确定特定化石所代表的物种出现和灭亡的时间。分析结果表明,在过去100万到400万年间,仅仅在东非——更不用说在非洲东部和南部之间的广袤区域——就出现过很多次不同人科成员共存的情景。

比方说,在100万年间(大约在230万年到140万年前),两种截然不同的人科成员——鲍氏傍人 (Paranthropus boisei)和能人(Homo habilis),曾共同生活在东非的同一地区。它们之间的差异如此之大,即使是对史前历史稍有了解的人,也很容易看出来,这两种古人类的头骨和牙齿属于不同的种,不管这些化石有多么破碎。同时可以确定的是,东非遗址中发现的人科化石与非洲南部发现的不同——而且越到后期,差别越大。

在地质年代跨度为数千年的地层发现鲍氏傍人和能人的化石,并不一定意味着这两种人科成员曾相继生活在同一地域。但是,这确实意味着,这两种人科成员中的一种或两种都不是现代人的祖先。

尽管有证据表明,在人类进化晚期,尼安德特人和现代人之间有一定程度的基因交流,然而依我之见,鲍氏傍人和能人之间较大的体质特征差异表明,它们之间是不可能存在杂交的。即使有杂交,也没能消除两个物种间的巨大差异。换言之,早在几百万年前,人类的进化就已经不是单系进化这么简单了。在人类进化树上,早期人类的进化支系看起来更像是“一捆树枝”——甚至有人认为更像是纠结在一起的“灌木丛”。

有证据表明,在人类进化的晚期也存在多个进化支系。比如,尼安德特人曾被视作一个独立物种达150年之久,直到研究人员逐渐发现,尼安德特人与现代人之间有着很多不同之处后,才改变了看法。

我们还发现,第三个人科成员(即直立人)存在的时间可能比最初认为的长;弗洛勒斯人可能仅生活在弗洛勒斯岛,但可以确定,它们是过去10万年中,生活在地球上的第四个人科成员。人科的第五个成员是丹尼索瓦人(Denisovan),证据来自从4万岁高龄的指骨中提取的DNA。而且,科学家还在现代人类的DNA中,发现了来自10多万年前的、早已灭绝的古人类DNA,这说明人类晚期的进化过程比10年前人们认为的要复杂得多。

也许人类进化历程变得更复杂,并没什么值得大惊小怪的。对很多哺乳动物来说,同时存在多个相关物种似乎是一种进化规律,为什么人科进化中出现这种情况,大家就觉得与众不同呢?甚至还有批评家指责,之所以会有这么复杂的人类进化树,是因为古人类学家过分热衷于确定新种——想必是出于成名的欲望,以及想要获得进一步的资金支持。

不过我深信,实际情况与批评的声音正好相反——人类的进化之路确实扑朔迷离。首先,我们有充分的理由认为,根据化石记录来估计物种数量,最后得到的数字总是会低估。其次,通过研究现生动物,我们发现,通过骨骼和牙齿(即硬组织,是化石记录仅能提供的证据)来鉴别物种非常困难。此外,大部分生活于300万~100万年前的哺乳动物都没有直接的现生后代。因此,早期的其他几种人科成员没有直接的现生后代并不是一件奇怪的事情。

如果远古时期确实有多种人科成员共同存在,那导致这一情况出现的原因又是什么呢?气候很可能是原因之一。气候一发生变化,生活环境必然会跟着变化,这种变化会呈现出一种大的趋势,但在大的趋势下,气候变化有时又会出现波动。总的来说,那时的气候变化趋向于更加干冷,但在一定时间间隔内,气候会呈现出周期性波动:一段时间气候会更湿热些,另一段时间则会干冷些。在这样的情况下,在一个时期比较合适的饮食和行为习惯,到了另一个时期可能就不合适了。

促进人科多样化的另一个原因,可能是人科成员的内部竞争——通常,如果两种人科成员共同生活在同一区域,它们会互相影响,促使对方具有和自己不同的生存技能,这种现象叫做性状替换(character displacement,两个亲缘关系密切的种类,如果分布在不同区域,特征往往相似,而分布在同一区域时则区别明显)。这可以解释,为何能人和鲍氏傍人具有如此不同的牙齿和颌骨——其中一个种群喜欢吃像草一样坚硬、纤维质的食物,另一个种群则喜欢吃柔软而难寻觅的食物,如水果,偶尔也吃肉或者动物骨髓。

此外,由于人科成员逐渐进化出了属于自己族群的文化,族群之间不同的世界观和文化,也会妨碍物种之间的杂交融合。

除了从解剖学的角度比较不同人科成员之间的差异,现在研究人员也能在分子水平上分析化石。然而,谈到早期人科成员——由于我们目前还没有这方面的遗传学证据,所以区分哪些人科成员是我们的直接祖先,哪些人科成员仅仅是人类祖先的近亲,仍然是一件很难的事。

仅仅依据两种化石具有相似的颌骨或牙齿形状,并不能说明变身化石前的两种人科成员在进化上有着密切关系。出现相似的特征,可能是因为他们曾处在相似的环境中,生存压力促使他们进化出了相似的形态特征。举个例子,在澳大利亚,斧头可以用来砍桉树,在欧洲则可以用来伐云杉;澳大利亚人和欧洲人很可能同时设计出了这种工具,而不是从一个地方传到另一个地方。我们知道,形态特征不能无限进化——任何动物或植物处于某一种生态环境中时,解剖学或生理学特征都只能发生一定数量的适应性变化。

因此,两个人科物种的化石具有共同的特征,并不一定意味着它们在进化上具有直接的亲缘关系;它们可能仅仅是近亲,因生活在相似的生态环境而具有相同的形态特征。

那么,现代人的直接祖先到底会是哪一个人科成员呢?现在,我不仅支持很多人科成员曾同时生活在地球上这一观点,还想更进一步预言,这种情况不仅在过去400万年中存在,甚至在更早以前就有了。

在某种程度上,我认为这是因为研究人员目前还没意识到这个问题,对更早人类成员的研究投入的时间和精力都不够,因此目前发现的大多是近400万年的古人类化石和遗址,而400万年前的还鲜有发现。不可否认,寻找人科化石的工作是很艰难的。人科化石是哺乳动物化石中最稀少的一种。你需要先去整理很多猪和羚羊的化石,之后才有可能找到人科化石——如果运气够好的话。但是,如果我们齐心协力,更古老的人科化石肯定会被发现的。

我预测早期人科成员种类较多的另一个原因是,很多哺乳动物的种类数量,在300万年之前和之后几乎一样多。既然这种情况在哺乳动物中存在,我为什么不能认为在人科历史中同样存在类似的情况?

最后,在非洲,迄今发现过古人类化石的地区,其面积仅占非洲大陆总面积的3%,甚至更少。在这么小的区域里,很难找到关于早期人科成员的所有信息。

然而,如果真的发现400万年前的人科成员化石,这些化石带来的也不会是答案,而可能会是更多的不确定性。一个人科成员的出现时间,越是接近人类与黑猩猩-倭黑猩猩进化分离的那个时期,科学家就越难判断它是人类的直接祖先,还是仅为近亲。同样,也很难确定一个新发现的人科成员到底是属于人科,还是黑猩猩和倭黑猩猩的祖先,又或者属于一个已经灭绝的进化支系。如果说目前古人类学已经极富挑战、困难重重——我依然相信在马拉帕发现的人科化石是人类的直接祖先,那未来只会更具挑战性。但是,正是因为充满挑战,古人类学这个领域才如此神密迷人。

本文译者 魏偏偏是中国古脊椎动物与人类研究所在读研究生。

本文审校 刘武为中国古脊椎动物与人类研究所研究员,主要研究方向为人类起源演化、近代与现代人类体质特征研究。

请 登录 发表评论