人类加速进化?

人类在过去的3万年中从未停止进化,未来,我们进化的速度或许还会越来越快。

撰文 约翰 · 霍克斯(John Hawks) 翻译 崔娅铭

许多人认为,技术上的进步——也就是我们对抗和控制自然界的能力的提升,使自然选择对人类失去了作用,人类进化已经因此停止。他们声称,如果人人都能活到老年,“适者生存”的理论就将不复存在。这种说法并非昙花一现。一些科学家——例如英国伦敦大学学院的史蒂文·琼斯(Steven Jones),以及许多卓有声望的科普工作者——例如戴维·阿滕伯勒(David Attenborough),也声称人类进化已经结束。

但事实并非如此。人类在最近的年月里一直在进化,并且,只要存在,人类就将一直进化下去。我们与黑猩猩曾有共同的祖先,在进化的历程中,从我们和黑猩猩分道扬镳以来,至少已经过去了700多万年。如果将这700多万年换算成一天中的24小时,那么刚刚过去的3万年,仅相当于我们整个进化过程的6分钟。但是,许多重要事件——向新环境的大规模迁移、饮食习惯的大幅变化、全球人口增加1 000倍,都发生在人类进化史书的最新一章。这些新增的人口,为我们的物种带来了独特的新突变,从而造就了一波快速的自然选择。人类进化并未停滞,如果非要说其中有什么变数的话,那只能是——我们比以前进化得更快了。

“新新”人类

古人类的骨骼早已告诉我们,人类的许多新特征,都是最近才迅速产生的。大约1.1万年前,人类的生活方式开始从狩猎采集转变为农耕和烹调,人类的解剖特征因此发生变化。例如1万年前,欧洲、亚洲和北非早期人类的牙齿,平均比现代人大10%。当我们的祖先开始食用经过烹调而变得更加软烂的食物后,他们的牙齿和下颌就一点点缩小了。

虽然人类学家几十年前就已知道了这些特征的来路,但直到过去10年间,我们才了解到,这些特征原来这么晚才出现。通过研究人类的基因组,我们可以看到自然选择是怎样发挥作用的。比如,我们的研究结果显示,农民的后代可能分泌更多的唾液淀粉酶。唾液淀粉酶是一种用来分解食物中淀粉的关键消化酶。如今,大部分人的基因组中,都带有好几个淀粉酶基因AMY1的拷贝。

以狩猎和采集为生的人群,如今仍然存在于这个星球上,他们分布在非洲、亚洲和美洲 ,例如坦桑尼亚的达图加人(Datooga)。这些人的基因组中,唾液淀粉酶的拷贝数量就不如农耕人群的后代多。不论身处何处,农耕人群一旦开始种植谷物,他们消化淀粉的能力都能迅速增强。对于远古时期的农耕人群来说,这似乎是一种生存优势。

乳糖耐受性的产生,是人类对食物进化出适应性的另一个例子,也是现今研究得最为透彻的进化现象之一。现在,几乎人人生来就有制造乳糖酶(lactase)的功能,这种酶可以分解乳汁中的乳糖,方便我们从乳汁中获得能量。对于嗷嗷待哺的幼儿来说,这一点至关重要,而大多数人会在成年后失去这种能力。自人类开始食用乳制品之后,为了增强乳糖酶基因的活性,我们的基因在最近的进化历程中至少发生过5次突变。其中3个突变发源于撒哈拉以南非洲的不同地区,而这里有着悠久的牧牛传统。另外一个突变常见于阿拉伯地区,最早可能出现于饲养骆驼和山羊的远古牧人之中。

最为常见的是第5个突变。这个突变,可以使成年人体内的乳糖酶基因一直保持开启状态。这一突变分布在爱尔兰到印度的广大地区,并且在北欧的发生率最高。这种突变可以追溯到大约8 000年前 (或许有几千年的误差)的某一个人身上。冰人奥兹 (Ötzi the iceman)是发现于意大利北部的一具5 500年前自然形成的干尸。2011年,科学家分析了冰人奥兹的DNA后发现,他并不携带耐受乳糖的基因突变。这一事实暗示,在出现几千年后,这类基因突变仍未在这一地区扩散开来。2012年,科学家又从一些5 000多年前的欧洲农民的骨骼中提取DNA,然后测序分析,结果同样没有发现可让人体产生乳糖耐受性的基因突变。但在今天,这一地区已有几亿人携带耐受乳糖的基因突变,在人类基因库中的占有比例超过75%。我们发现的事实,也符合理论的预测。现实很好地反映了我们对自然选择的数学期望:一个受到正向选择的新突变会以指数形式扩散,并且需要很多代的传递,才能在一个人群中扩散开来;但是,一旦得以扩散,它的发生率就会继续迅速增加,并最终成为“绝大多数”。

“年轻”的种族

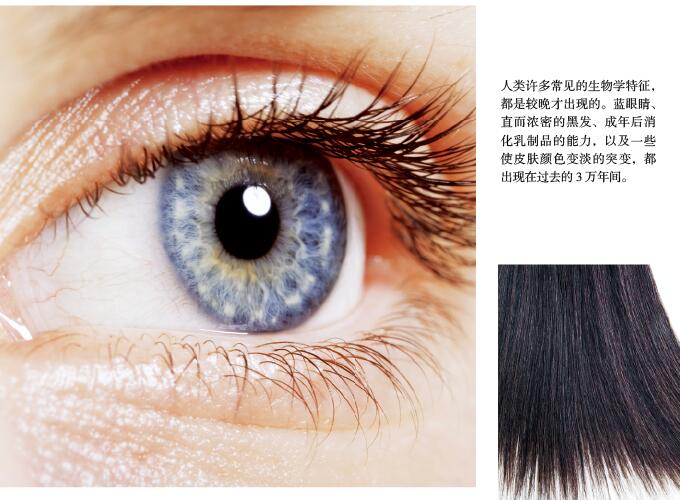

人类许多常见的生理特征,都是最近才进化出来的,这也是我们进化历程中最神奇的事情。例如,东亚人常见的粗直黑发,仅仅在过去3万年间才开始出现,而这是由于一个叫做EDAR的基因发生了突变。EDAR基因在皮肤、毛发、牙齿和指(趾)甲的早期发育中具有决定性作用。早期的美洲居民体内就带有这一遗传变异,他们与东亚人有相同的进化史。

出乎我们意料的是,人类现在皮肤、毛发和虹膜的颜色,也都是不久前进化出来的。人类刚开始进化时,我们所有祖先的皮肤、毛发和眼睛都是深色的,而随后发生的许多基因突变,都让这些颜色在一定程度上变浅了。其中一些突变起源于非洲,它们非常古老,却在世界其他地区更为常见。其他很多突变,都只出现在特定群体中。发生在TYRP1基因上的突变就是一个典型例子,所罗门群岛岛民的毛发因此变成了金色。蓝眼睛是HERC2基因发生突变的结果;MC1R基因的突变能使黑色的头发变成红色;SLC24A5基因中的突变可以使肤色变浅——95%的欧洲人的基因组中都有这个突变。与乳糖酶基因一样,来自古人类的DNA也能够告诉我们上述突变的 “年纪”。蓝眼睛似乎是在9 000年前出现的,但当时,SLC24A5基因的突变还没有广泛出现在人类群体中。这说明,我们现在的皮肤、毛发和虹膜颜色,都是最近才以惊人的速度进化出来的。

皮肤、毛发与眼睛的颜色差异,是不同种族之间最明显的区别,在一定程度上也最容易研究。同时,科学家也会研究那些更加奇怪,却没那么明显的人类身体特征——比如耳垢。现在,世界上大多数人都有粘稠的耳垢,但许多东亚人的耳垢是干燥的片状物,并不会黏在一起。人类学家100年前就已经发现这一差异,但直到最近,遗传学家才弄清其中的原因:干燥的耳垢是ABCCII基因新近产生的一个突变所导致的。

这个突变直到2~3万年前才出现,可以影响汗腺。如果你的腋窝经常黏糊糊的,耳垢也很粘稠,你的ABCCII很可能没有突变过。如果你的耳垢干燥,体味也不重,你就很可能带有这种ABCCII的新突变。

再往前推几千年,另一个看似简单的突变,将上百万非洲人从一种致命疾病中拯救出来。DARC基因可以制造红细胞表面的淀粉分子,这些分子可以清除血液中多余的趋化因子(一种免疫分子)。大约4.5万年前,DARC基因发生了一个突变,这个突变可以使人类获得对间日疟原虫(Plasmodium vivax)的免疫能力。间日疟原虫是一种寄生虫,是目前以人类为宿主的两种最为猖獗的疟原虫之一,它们可以通过DARC基因编码的分子进入红细胞内部。因此,抑制DARC基因的表达,就能抵御这种寄生虫。不过,DARC功能的缺失,会增加血液循环中导致炎症的趋化因子,而这又可能增加前列腺癌在非洲裔男性中的发生率。总的来说,这种突变能够成功抵御间日疟原虫,因此95%的撒哈拉以南地区的非洲居民都带有这种突变,而只有5%的欧洲人和亚洲人携带这种突变。

随机的力量

我们从前总将“进化”看做“好”基因取代“坏”基因的过程,但在最近一段时间内,人类为了适应自然而发生的大多数变化,都证明了随机性在进化中的重要性。有利突变并不会自发地延续下去,一切都取决于突变发生的时机,以及获得突变的人群大小。

我是从已故的人类学家弗兰克·利文斯通(Frank Livingstone)那里认识到这一点的。利文斯通专门研究疟疾抵抗力的遗传机制。血红蛋白(hemoglobin)是红细胞中一种运输氧气的分子。3 000多年前,非洲人和印度人体内的血红蛋白基因发生了一种突变,如果一个人同时带有两个拷贝的突变基因,体内就会产生一种名叫“血红蛋白S”的蛋白,使红细胞变得畸形,造成血管堵塞。带有这种基因的人会因此患上镰状细胞贫血(sickle cell anemia)。正常的红细胞非常柔软、有弹性,可以顺利地通过狭小的毛细血管,而变异的红细胞则非常坚硬,并呈标志性的“镰刀”形状。事实证明,这种形状上的变化,也能够削减疟原虫感染红细胞的能力。

另一个吸引利文斯通的突变蛋白,是血红蛋白E(hemoglobin E)。这是一种目前在东南亚较为常见的突变。血红蛋白E能使人产生对疟疾的抵抗力,但不会像血红蛋白S那样,带来严重的“副作用”。“血红蛋白E似乎比血红蛋白S好得多,”有一天我在课堂上提出,“为什么非洲人没有出现可以产生血红蛋白E的突变呢?”

“这一突变并未在非洲成为主流,”列文斯顿说。他的回答令我非常惊讶。我曾经认为,自然选择是最强大的进化“武器”。非洲人已经与致命的恶性疟疾进行了数千年的斗争,自然选择理应淘汰掉那些不太有用的突变,转而将最有利的突变保存下来。

弗兰克向我解释了,为何血红蛋白S的存在,会阻碍血红蛋白E的出现。体内仅有正常红细胞的人患上疟疾后,一个只具有微弱进化优势的新突变,就能迅速普及开来。但是,已经有血红蛋白S“护体”的人,因疟疾死亡的风险会相对低一些。镰状红细胞的携带者虽然仍面临很大的生存风险,但是,血红蛋白E所表现出的优势,对这个已经可以抵抗疟疾的人群来说(即便这种抵抗力并不完美)并不明显。与我们的常识不同的是,突变本身并非唯一的决定性因素,突变发生的时间同样非常重要。即便是一种不完美,甚至有着“副作用”的突变,也能在人类对抗疟疾的数千年中成为进化的“胜者”。

从疟疾出现的那天起,不同地域的人类就开始产生不同的、可以增强抵抗力的突变。每一种最终在某地“落地生根”的突变,最初都只是随机发生的罕见事件。只凭自己的力量,任何一种突变都很难长期存在下去,但人类祖先庞大且不断增长的人口规模,给了这些突变更多的“生存”机会。如此庞大的人口数量,正是人类在迁徙和扩张时能够迅速并完全适应新家园的原因之一。

进化的未来

时至今日,人类依然在进化。研究发生在遥远过去的事件时,我们仅能通过观察自然选择对基因的长期影响,推测自然选择对生物体的作用。但现在,科学家可以通过调查人类的健康和生殖趋势,研究正在发生的进化过程。即便医学技术、公共卫生的改善,以及疫苗的使用,已经大大延长了人类的寿命,但许多人群的生育率仍然不太理想。

在撒哈拉以南的非洲地区,有些女性体内携带有一种名叫FLT1的基因变体,如果她们在疟疾的易感季节怀孕,会比不携带这种突变的女性更容易生下孩子。这是因为,携带这种基因突变的女性的胎盘不容易被疟原虫感染。我们现在还不知道为何这种基因会降低胎盘感染疟原虫的几率,但我们确实能用科学的手段检测到这种显著的效应。

耶鲁大学的斯蒂芬·斯特恩斯(Stephen Stearns)对公共卫生记录进行了研究,他希望从长期的记录中找出,如今人们的哪些特征与生育率最相关。

过去60年里,体型矮胖、体内胆固醇含量较低的美国女性,生下的孩子的数量,要略多于具有相反特征的女性。我们尚不清楚,为何这些特征与家庭规模有相关性。

目前即将启动的公共卫生研究项目——如英国生物样本库(U.K. Bio-bank)的研究项目,将对数十万人的基因型以及他们的终身健康进行追踪。我们之所以进行这样的研究,是因为基因的相互作用非常复杂,我们需要检测成千上万的追踪结果,才能了解人类的健康究竟依赖于哪些基因突变。研究人类基因自古以来的突变脉络,可以让我们轻松地观察到发生在数百代人中的进化现象,但也可能使我们忽视环境、生存与生育之间的复杂关系。比如,我们可以发现那些长期进化来的适应性特征(比如乳糖耐受性),却可能忽略某些短期的动态变化。人类即将成为进化生物学上最受关注的长期研究对象。

未来的人类会进化成什么样子?在过去的几千年里,不同地区的人群各自经历着不同的进化过程,但依然保持了惊人的共性。新的适应性变异,也许正尽其所能地想在人类的基因库中博得一席之地,但它们还不够强大,无法取代原有的基因。事实上,我们仍然保留着从祖先那里继承的大多数“旧”基因。同时,每年都有数以百万人在不同国家之间迁徙,这使得遗传信息正在以前所未有的速度进行着交流与混合。

面对如此高的基因混合率,我们似乎可以预见,未来的人类将会出现更多特征。色素就是一个例子。皮肤颜色受到许多基因的影响,未来,人类的肤色或许会变得更加“均一”。如果用食物来打比方,未来人类的肤色,会不会更像一碗颜色均匀的酱汁,而非是现在这样颜色混杂的大炖菜?

答案是否定的。人群之间许多有差异的特征,都不是渐变性的。就连肤色问题,也并非像我们在美国、墨西哥、巴西等充满了混血人种的地方所看到的那样简单。将来,人类的肤色并不会变成单一的牛奶咖啡色,相反,我们会看到,单一的个体将表现出许多色彩斑斓的变异表型——例如雀斑、深色皮肤和金色头发,以及橄榄色皮肤、绿眼睛的惊人组合。我们的每一个后代,都将是一副人类历史的鲜活拼图。

本文译者 崔娅铭是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所古人类研究室博士后。

请 登录 发表评论