现代人起源于偶然事件?

人们通常认为,我们的祖先使用工具的能力,在人类进化故事中发挥了重要作用。然而新观点认为,运气也是一项很重要的因素。

撰文 伊恩 · 塔特索尔(Ian Tattersall) 翻译 张亚盟 审校 吴秀杰

我们的祖先并没有那么异常。化石记录清楚地显示,在不超过700万年前,我们的祖先还是类猿动物,它们基本居住在树上,依靠四肢行走,脑袋并不大,但有着突出的面部和强有力的下颌。而它们的认知水平,在很大程度上多半和一只现代黑猩猩相当。尽管现代黑猩猩聪明、机智,能够识别符号,甚至将符号组合到一起,但它们没有能力将符号重新排列,表达出新的意义。因此,最早的祖先要想进化到智人的程度,需要有大量快速进化的过程。

700万年看起来是一段很长的时间,但对于这么大程度的进化来说,还是太快了。为了理解这种变化是多么快速,我们可以看一下我们的灵长类近亲——它们的体型和认知能力基本上没有太多的改变。此外,科学家估计,一个哺乳动物物种,平均可以存在300万~400万年的时间,这大概是整个人类世系(包括现代人类以及已经灭绝的那些古人类)已存在时间的一半。如果说进化史就是古老物种产生后代物种的过程,那么在人类世系中,物种的形成,或者说新物种出现,必定曾有一个突然加速的过程,这样才能解释人类为何发生那么多根本性的改变。

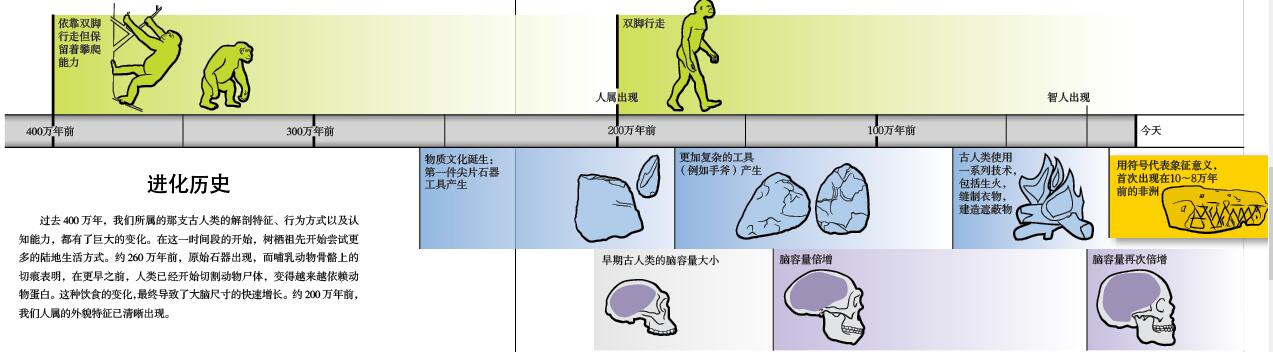

为什么人类的进化速度会如此之快?这种加速是通过怎样的机制发生的?这些都是显而易见的问题,但奇怪的是,对于那些以化石为基础来研究人类进化的学生,这些问题并没有引起他们太大的兴趣。几乎可以肯定的是,这些问题的答案与人类祖先应对各种环境挑战的能力有关,比如磨制石器、缝制衣服、建造房屋、学会用火等——这就是所谓的物质文化,因为它们反映了人类祖先的生活方式。科学家一直都认为,自然选择偏爱那些最具创新力、最善于分享物质文化的古人类,这样更有能力的个体存活了下来,繁衍的后代也最多,从而让人类稳步前进。

但这种一代人接一代人的渐进式进化,速度并不快,不足以在700万年内重塑人类世系。随着我们对过去200万年的气候变化了解得越来越多,一幅新的进化图景呈现在了我们眼前:剧烈的气候变化接连发生,在促进物质文化变化的同时,也加快了人类祖先进化的步伐。利用各种工具和其他技术,早期人类开始进入到新的环境,尽管在环境条件发生周期性恶化时,这些手段并不能保证他们生存下来。于是,许多群体分散开来。相对于一个大群体,人类群体的分散可以让新的基因和文化更快地产生,带来更快的进化速度。在这个过程中,其他古人类种群灭绝了,人类获得了最终胜利。而获胜的原因并非是我们的祖先有多么厉害,更主要的是与一些偶然事件(例如气候变化)有关。

从树栖到陆栖

与其他古人类相比,智人是不同寻常的,在智人的产生过程中,物质文化发挥了巨大的作用。但在我们的进化历程中,物质文化出现得相对较晚。400多万年前,在我们的祖先学会使用工具之前,他们首先要放弃树栖生活,开始尝试陆地生活。对于四足抓握的猿类来说,这可以算是一个壮举。陆上的行动,需要让早已适应了抓握树干的猿类直立起来,承受身体大部分重量的部位,也要从手转移到腿部。这种变化,在一些早期人科成员中就已经出现了。

放弃树栖生活,开始极大地改变了人类祖先的解剖特征,而且不可否认的是,这也为人类世系适应后来的环境做好了准备,但是这并没有加快进化的节奏。自人族出现后的500万年,古人类的进化过程和任何成功的灵长类动物都很相似:人类这个种属出现了很多分支,去尝试两足行走带来的各种可能性。显然,这些早期的尝试并没有产生什么革命性的变革,所有人属成员似乎都在同一个框架下,因为生活环境和方式的不同,而发生着一些细微的改变。这一时期,作为适宜生存的生物,我们的远古祖先生活在树木和一些更开阔的栖息地上,它们的大脑和体型都不算太大,身体比例依旧很原始:下肢很短,上肢灵活有力。

大概到了200万年前,人属产生之后,进化的速率才开始急剧加快。不过,至少在人属祖先出现的50万年前,石器工具就已经诞生了,这有力地证明了以下观点:石器文化促成了人类进化上的一次飞跃,让我们的祖先从树栖猿类的缓慢进化,步入陆栖人类的快速进化阶段。在非洲,科学家发现了距今260万年的原始石器工具,而一些动物骨骼上的工具痕迹,甚至可以追溯到更早的时期。几乎可以肯定,是人属诞生前的古人类制造了这些简单的工具,它们从拳头大小的石核上,敲下了小而锋利的石片。

尽管这些早期的工具制造者的体质特征还很原始,但它们的认知能力已经比猿类进步了很多。即使对现代猿类进行强化训练,它们也不太可能像早期人类那样,懂得怎样用一块石块敲击另外一块石块,从而获得石片。这些石片的作用之一是切削食草动物的尸体。从根本上来说,这是一种全新的行为,它暗示着,人类的食谱已经迅速扩大,从食用植物变得更加依赖动物脂肪和蛋白质——尽管我们还不清楚,在这一阶段,人类是食用已死的动物,还是会主动捕猎。人属成员的大脑容量随后迅速增大,这需要补充很多能量,而丰富的饮食为能量来源提供了保障。

目前,对于哪块化石可能来自最早的人属成员,古人类学家还在激励争论,但他们都承认,身体比例和现代人基本一致的首批人属成员的出现时间,应该不会早于200万年前。大约在同一时间,人类祖先开始走出非洲,向旧世界的很多地方迁徙。这些古人类像我们一样,身体直立,靠双脚行走,居住在广阔的热带草原,从此远离了森林的庇护。而且几乎确定的是,它们的食物中有相当一部分来自动物。最早的人属成员的大脑,仅比早期靠两足行走的古人类略大,但到了100万年前,人属成员的大脑增大了一倍;而到了20万年前,几乎又增大了一倍。

冰河时期的竞争

脑容量增大的速度令所有人吃惊,而且这种增加,至少曾在人属的3个独立支系中出现过:欧洲的尼安德特人、较晚出现的亚洲直立人,以及我们自己所属的非洲智人。大脑增大的这种趋势暗示着,较大的脑容量使这些古人类更具生存优势;同时也说明,脑容量增大是人属里的常见情况,不止会出现在智人这一支系。可以想象的是,这种趋势暗示着不同种类间的竞争,就如同使用投射类武器,会使人类变成十分危险的捕食者,使得它们在资源竞争中成功率更高。

对于人类大脑会快速进化的原因,进化心理学家偏爱的一种解释是,基因-文化协同进化(geneculture coevolution)。这一过程是指,自然选择在生物体的多代后代中连续发挥作用,生物体本身的发展和文化上的创新都会以正反馈的形式,相互促进。拥有较大脑容量的人类祖先变得越来越多之后,整个人类群体就会变得更加聪明;反过来,它们变聪明后,可以制造其他工具,做出更多创新,这些会使它们更好地适应环境。在这一模式下,基因和文化这种内在的交互作用,会使一个逐步进化的人类种群变得更聪明,行为更复杂,从而加快它们的进化速度。

不过,稍加思索,我们会发现原因一定不止这些。以上的情景存在一个问题:这种解释的前提是,自然选择的压力在很长的周期内保持不变,但实际上,人类是在冰河时期进化出来的,在那时,冰盖周期性地扩大,一直延伸到现在北半球的纽约市和英格兰北方地区,而热带地区则经历了极端干旱。在这种不稳定的环境下,不可能存在始终不变的选择压力。对这种动荡的气候了解地越多,我们就越能明白,我们的祖先所处的古代环境,是多么地恶劣。科学家从冰盖中钻取的冰芯,以及从海底采集的沉积物显示,140万年前,气候在温暖和寒冷之间不断反复的情况尤为明显。这种反复带来的结果就是,无论居住在何地,古人类都会面对频繁的、突如其来的气候改变。

基因-文化协同进化的另一个问题是,缺乏证据支持。考古发现表明,在过去200万年里,技术创新的出现,通常都是非常偶然的,技术的复杂度并没有呈现出一种逐步增加的模式。例如,新工具的出现通常要花几十万甚至上百万年的时间,而在新工具出现前,古人类通常会对原有工具做一些改进。在100多万年前,古人类在适应环境改变时,似乎是发掘已有工具的新用途,而不是创造新的工具。

同样,也没有证据可以证明,人类祖先的认知能力会随着时间的流逝而不断提高,这让基因-文化协同进化,或者说逐步进化的说法更加令人怀疑。即使出现了脑容量较大的人属成员,旧有的技术和生活方式仍然会延续下来;新技术基本都是间歇性出现的,而且都是在现有人类种群的发展过程中出现的,而不是随着新种群的出现而出现。最值得注意的是,古人类认识和使用符号的能力,也是突然出现的,而且出现的时间非常晚。在南非的布隆伯斯洞穴,研究人员发现了公认的最早的符号——两块光滑的赭石上刻有一些几何图案,这两块石块的“年龄”大约为7.7万年,这一时间远远晚于在解剖学上认定的智人进入这片领地(大约20万年前)的时间(见“进化历史”)。因为石头上的图案非常规则,研究人员确信,这些图形并不是随机刻画上去的,而是包含着一些信息。认知能力上的突破性进展,并不是一代接一代智力逐渐进步的结果。

小群体大潜能

因此,我们要想解释古人类为何能在冰河时期快速进化,显然不能只看某一个古人类族群的进化过程。基因-文化协同进化假说中提到的环境压力和物质文化,可能确实在人类的快速进化中发挥着作用,只是这些因素发挥作用的方式,与传统的说法并不一样。为了更好地理解这些因素是如何相互作用,从而改变进化的,首先我们要知道,如果一个群体想要在遗传和文化上吸收任何新东西,那么这个群体需要非常小。数量大、密度高的群体,“遗传惯性”比较大,很难使整个群体朝着特定方向发展。相反,小而独立的群体则常常可以产生一些不同的特性。

如今,人类群体固定而庞大,几乎分布在地球上的每一个角落。但冰河时期的古人类却是四处移动的狩猎者和采集者,它们依靠自然的赏赐而生存,稀疏地分散在旧世界的各个地方。气候改变不断地冲击着这些小群体。温度和湿度的改变,甚至海平面和湖泊平面的波动,都会严重影响当地可利用的资源,改变着植物和动物的分布。栖息地的情况经常会变糟,甚至变得不适合生存,经过一系列折腾后,适合生存的环境才会回归。

在100万~50万年前,古人类掌握了一系列技术,从制造工具到烹饪食物,再到搭建掩体,这让它们比之前的物种能更有效地利用环境,超越自身的生存极限。这些技术很有可能使得冰河时期古人类的生存环境得到了极大扩展。在气候较好的时期,这些技术可能使古人类群体扩张,占领那些它们本来不可到达的边缘地带;当气候恶化时——这种情况它们时常会遇到,文化可能会帮助它们对抗严酷的环境。结果是,许多群体可能会在规模上变小,从而越来越分散。

产生的小而独立的群体,不仅为基因和文化的创新提供了理想环境,同时也保证了物种的形成。当环境再次改善之后,经历过转变的古人类种群会再次扩张,并且和其他群体接触。如果产生了新的种群,那么竞争和淘汰过程就会发生。如果新的种群并没有出现,或者出现得不那么彻底,任何新的基因都将会被吸收到一个融合的种群中。不管是哪种方式,古人类都会发生改变。

在动荡的冰河时期环境下,这样的过程会在短时间内一再发生,最终利用物质文化的杠杆作用,造成一场快速的进化。当一切终结,尘埃落定,作为认知进步、文化创新和气候改变的偶然受益人,我们的祖先在相当短的时间内排除异己,从旧世界所有竞争者中胜出,成就了我们孤独的存在。几乎可以肯定的是,我们的竞争优势来自于独特的符号思维,这使得我们能以一种从未有过的方式制定计划和各种方案。有趣的是,在智人时期,这种进化过程似乎就开始发生了,很明显,这是由文化刺激产生的。而语言有可能也是这样产生的,因为语言是终极的符号思维。

人类这个伟大物种的出现,是由一系列快速发生的随机事件导致的,而与人类祖先本身能力无关——从这种视角来看,人类进化似乎不像传统看法(人类是经过几百万年的进化累积,逐渐出现的)那样令人激动,但如果仔细思考一下,现在这种说法是完全合理的:我们不用反省太多就会意识到,尽管拥有种种令人惊叹的特性,但智人是一个远远谈不上完美的物种——对于这一点,很多著作都有所讨论,而不仅是进化心理学家。

不过,将现代人类的出现看作进化上的一次偶然事件,还是有着深远的意义。如果说我们的某些特性并不是为了适应生存环境而进化出来的,那就说明,我们拥有着其他物种所不具备的自由意志。我们确实可以对我们的行为方式做出选择,当然,这也就意味着,我们必须要承担这些选择所带来的责任。

本文译者 张亚盟是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所硕士研究生,研究方向为古人类学。

本文审校 吴秀杰是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所教授,主要从事早期人类脑起源、演化及相关体质特征的变异等方面的研究。

请 登录 发表评论