汗水在背上流淌,带刺的灌木划伤了胳膊,我们再次跟丢了目标:我和同事跟踪了近5个小时后,野生黑猩猩发出的各种叫声突然消失了。通常,这些叫声是我们在乌干达基巴莱森林内追踪野生动物的最好线索。3只雄猩猩突然安静下来,说明有事发生。果然,当我们走近一块空地时,发现黑猩猩们正站在一棵茂盛的无花果树下,抬头盯着树梢上一群正在“吃喝玩乐”的红疣猴。

猴子们在尽情地享用早餐,根本无视树下的“敌人”。经过短时间“协商”,黑猩猩们开始分头行动。为首的黑猩猩蹑手蹑脚地靠近无花果树,它的同伴则悄悄爬上了相邻的一棵树。突然,为首的黑猩猩尖叫着跳到树上,猴子们惊慌失措地逃避攻击,无花果树的树叶纷纷掉落。这只黑猩猩明显算好了进攻时机:虽然它没能亲自抓到猴子,但它的同伴抓住了一只幼猴,拖到地上准备和同伴一起分享战果。

黑猩猩们津津有味地吃着猴肉及内脏。眼前的场景让我想到,这为微生物的跨物种传播提供了所有便利条件,简直就像给太空旅行者配备了空间翘曲发动机(《星际迷航》中虚构的一种超空间发动机),让他们直接从一个星系“跳”到了另一个星系。猴子体内几乎所有的病原体都能在最理想的情况下,进入一类新的宿主体内:黑猩猩掏出并吃掉新鲜的猴内脏,它们的双手沾满鲜血、唾液和粪便;幼猴的血液及其他体液溅到它们的眼睛和鼻子里,这些物质都可能携带着病原体,黑猩猩身上的伤口成为机体首道防线的漏洞,病原体可能直接进入血液系统。事实上,我们和其他研究小组已经发现,人和黑猩猩等动物的猎食行为,的确架设了一座桥梁,让病毒从被捕食者传播至捕食者。HIV在全球的流行,最初就是以这种方式开始的:猴子传播给黑猩猩,黑猩猩再传播给人类。

今天,HIV流行范围非常广。然而,HIV的全球大流行并非不可避免。如果在上世纪六七十年代,科学家便开始留意非洲新型传染性疾病的各种征兆,也许在数百万人患病之前,就能弄清感染原到底是什么,现在流行病学家也许就能抑制或延缓相关病毒的蔓延。

HIV不是唯一一种来源于动物的病毒。从古到今,一半以上的人类传染病都来自于动物,如流感、非典型肺炎、登革热和埃博拉出血热等。随着地面和空中交通越来越方便,人际交流越来越频繁,不论是直接来自野生动物的疾病(如HIV),还是从野生动物经由家畜间接传播给人类的疾病(如日本脑炎病毒和一些流感病毒株),都可能以更快的速度在人群间扩散。为了应对流行疾病的威胁,我和同事最近制定了一项大胆的计划,监测野生动物和频繁接触这些动物的人,以观察新病原体出现的迹象及它们习性的改变。我们坚信,这类监测活动能在流行病肆虐之前,及时提供早期预警信号。

动物病毒引发流行病?

实际上,我们的监测活动源于10年前的一项研究。当时,我们在研究喀麦隆的农村居民以及他们饲养的动物体内的病毒,以确定新型HIV病毒是否正在此类人群中扩散。由于这些居民时常捕杀野生动物,我们推测他们很可能是高危人群。

为什么认为中非地区的居民是易感人群呢?先来看看一名典型的丛林猎人如何度过一天:只穿着简易棉制短裤的猎人,背着20多千克的狒狒,沿着森林中的小道赤脚前行。他背着猎物已行走了好几千米,但仍要走很长的路才能到达他的村庄。狒狒的血液混着猎人的汗水顺着他的腿流淌,逐渐侵入腿上的伤口。此时,狒狒血液中的任何病原体都已进入这位猎人的血液循环系统和组织中。

如果能够选择,猎人和其他村民也许更喜欢猪肉、牛肉,而不是猴肉。但在这个地方,猪肉和牛肉属于稀缺物资。于是,他们延续了人类数千年来的做法:捕杀当地动物。就像在每年的猎鹿季节,我在美国新泽西州的朋友会在自己的农场猎鹿,筹备一年一度的鹿肉宴。两者唯一的差别也许在于,中非猎人要靠捕杀这些动物才能解决自己和家族的生存问题,而且相对于和人类亲缘关系较远的鹿,灵长类动物更有可能把动物病毒和其他病原体传播给猎人。

说服村民参与我们的研究项目并不容易。很多村民担心,我们会和他们抢夺猎物。直到获得他们的信任后,我们才开始收集数据。与村民合作非常关键:除了要采集他们的血液样本,调查他们的健康状况和狩猎活动,我们还得采集猎物的血液样本。我们向村民分发了一些滤纸,请他们帮助我们收集野生动物的血液样本。

我们分析猎人和猎物的血液时发现,一些病毒以前从未在人类体内出现过。2004年,我们在《柳叶刀》(Lancet)上发表了一篇论文,首次报道了一种叫做猴泡沫病毒(simian foamy virus,SFV)的病原体,它和HIV都是反转录病毒。长尾猴、山魈和大猩猩等大多数灵长类动物都携带SFV,而且在上述3种动物体内,SFV都是在遗传上有独特之处的变异体。我们发现,这3种变异株都已进入狩猎者体内。一位捕杀过大猩猩的45岁猎人已确诊感染了大猩猩SFV病毒——现在的猎人已经很少因为生计而去捕杀大猩猩了。

在同一群中非居民里,我们还发现了一系列名为人类T淋巴细胞病毒(human T lymphotropic viruse,HTLV,猴子体内的类似病毒则缩写为STLV)的反转录病毒——顾名思义,这种病毒倾向于感染T淋巴细胞。全球已有数百万人感染了HTLV-1和HTLV-2。在一些感染者中,这两种病毒还可能诱发癌症和神经系统疾病。2005年,我们曾在《美国国家科学院院刊》上发表文章,报道了 HTLV-3和HTLV-4,但在科学界,与这两种病毒相关的研究还很少。

由于HTLV-3和猴子体内的STLV-3在遗传上高度相似,我们推测,STLV-3最初是在人类的狩猎过程中,通过被感染的猴子传播给人类,后来转变成了HTLV-3。HTLV-4的来源仍不清楚,但只要继续研究猴子体内的病毒,我们也许就能发现这种病毒的“祖先”。我们还不清楚的是,SFV或新型HTLV是否会致病。病毒不一定会使宿主患病——有些病毒的确会致病,甚至会在人群中传播,但不一定会导致大范围流行性疾病,它们往往会自动消失。但与SFV、HTLV属于同一家族的HIV,却已在全球引发流行性疾病,因此流行病学家必须密切关注这个家族的所有成员。

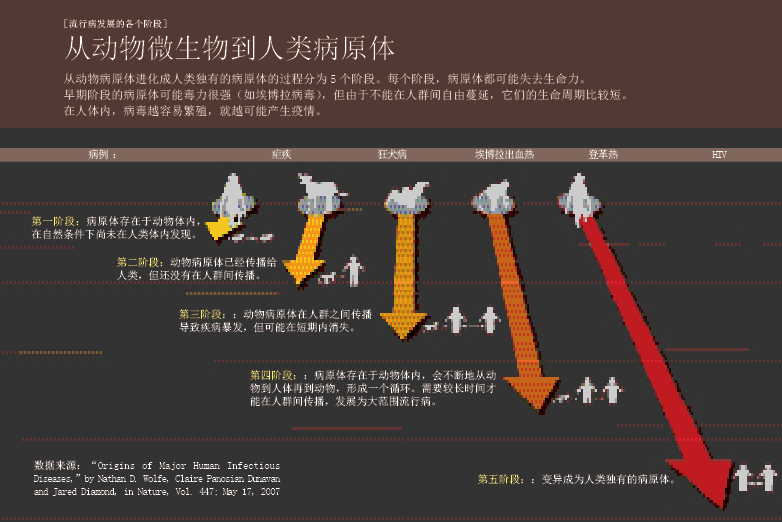

我和同事提出了病原体从动物向人类传播的5个阶段:第一阶段,病原体只在动物的体内存在;第二阶段,病原体从某个动物传播给某个人;第三阶段,病原体从动物群传向人群,但也可能在短时间内,在人与人之间传播,最后消亡;到第四个阶段,病原体能在人群中引发长时间疫情;在最后一个阶段,病原体已经变异,成为人类独有的病原体,不再以动物为宿主。在最后两个阶段,病原体可能夺走很多人的生命。

预测下一场流行病

如果30年前我们就开始监控狩猎者,也许能在艾滋病流行之前及时锁定HIV这个致病原——但关键时间段已经过去了。现在的问题是,如何才能阻止下一个致命病毒的肆虐?我和同事认为,一旦能有效研究偏远地区人群的健康问题,我们就能扩大研究范围,监控动物病毒向人类传播的方式。如果能建立全球监控机制,我们也许能在下一场新型传染病暴发前,看出端倪。

幸运的是,通过与Google.org和史科尔基金会(Skoll Foundation)的合作,我们成立了全球病毒预测行动组织(Global Viral Forecasting Initiative,GVFI),全世界的流行病学家、公共卫生工作者和保护生物学家将一起合作,查明病原体的来源,监测病原体是否会从动物传向人类,会不会向其他地区扩散。GVFI的关注点不会局限于病毒或某种特殊疾病,而将监控会在人畜间跨物种传播的所有病毒、细菌和寄生虫。

虽然工作才刚刚展开,目前GVFI已有100多名科学家在追踪调查喀麦隆、中国、刚果、老挝、马达加斯加、马来西亚等国传染病多发区域的特定人群或动物。除了狩猎者外,我们还排查了其他感染野生动物疾病的高风险人群,比如在亚洲菜市场出售鲜活动物的人群。

在狩猎者体内寻找新的微生物只是追踪新型病原体的第一步。接下来,我们得确定这种微生物是否会致病,会不会在人类之间传播,是否已渗入中心城区。城市人口密度很高,更是促进了病原体的蔓延。如果我们发现病原体在某个城市出现,而该城市又与病原体的发源地相距很远,这就尤其值得我们注意,因为这是新一场流行病的前兆。

对于HTLV-3和 HTLV-4,我们已开始监控传染病多发区域附近城市的高危人群,看他们是否携带这两种病毒。患有镰刀状贫血症、常为缓解病情输血的病人很可能成为HTLV-3和 HTLV-4的早期感染者。如果发现有人感染这两种病毒,我们将启动血液供应的全球监测系统,以保护接受输血的病人。为此,我们正在与长期合作者比尔·斯维策(Bill Switzer)、美国疾病控制与预防中心的同事合作开发新的诊断方法,检查供应血液中是否存在病毒。另一个紧迫任务是确定病原体的传播方式,采取相应的策略阻止它们进一步蔓延。假如病原体是通过性途径传播的,公共卫生官员可以提醒人们使用避孕套等预防措施。

各国政府首先要采取积极措施,防止新病毒进入血库。事实上,在我们发现与灵长类动物接触可能催生新的致病病毒后,加拿大政府就修改了献血政策,杜绝接触过灵长类动物的人献血。

除了预报工作,新的流行病预防学项目还包括全球疾病警报地图(HealthMap)和传染性疾病追踪计划(ProMED),以收集世界各地每天关于各种疫情的报道,并利用顶尖的计算机预警系统(如Google.org搜索引擎),借用搜索引擎中的数据模式成功预测流感的暴发。同样,各国政府和世界卫生组织的监测与反馈系统,在阻止未来流行病方面,也发挥着重要的作用。

我们最终会扩大监测网络,让更多国家,比如巴西、印度尼西亚等加入进来。这些国家的动物种类繁多,更容易将病原体传播给人类。GVFI的全面发展将需要极大的成本投入:要建设监控网络,我们得有足够的工作人员和实验设施,每半年检测一次特定人群和他们接触过的动物,这将耗资约3,000万美元;维持组织正常的运行每年还需1,000万美元。但是,如果在未来50年内,能成功地避免一种流行疾病,哪怕仅仅减缓疾病的传播也对得起如此大的投入。

人类致力于预测各种非常复杂的自然威胁,很少质疑预测飓风、海啸、地震和火山爆发的合理性。我们没有理由认为,预测流行病的难度会比预测海啸大得多。传染病一旦暴发,政府往往需要投入巨额资金,才能阻止疾病大范围流行,那么为什么不能支出一部分用于维护公共卫生的资金,从一开始就预防疾病的发生呢?世界上可能没有比预防疾病更重要的事了。

请 登录 发表评论