考古方面的新证据促使科学家重新思考,我们的祖先到底是从什么时候开始摆脱蒙昧,学会创造性思维的。

撰文:希瑟·普林格尔(Heather Pringle)

翻译:黄韵之 审校:李辉

《蒙娜丽莎》完成于16世纪早期,画中主角具有一种前无古人的神秘脱俗之美。为作此画,立志“创造奇迹”的达芬奇发明了一种全新的艺术手法,并将之命名为晕涂法,或“烟熏法”。历经数年时间,他将半透明釉附于精美的薄膜用于作画,这种薄膜是一种至多与红血球细胞厚度相仿的物质,他的“画笔”很可能是他敏感的手指尖。当薄膜累积至30层时,达芬奇才使用一些柔和的线条及色阶,使整幅作品如蒙轻纱。

毫无疑问,《蒙娜丽莎》是天才之作,能与之相比肩的只有莫扎特的名曲、法贝热的珠宝、玛莎·葛兰姆的舞蹈等杰作。但这些名作,与日本最新制造的零排放汽车、美国航空航天局发射台上的宇宙飞船一样,仅展现了人类漫长创造史的一小部分特征——人类拥有创造新事物,及持续提升设计与技巧的能力。“现代人类是非凡的发明者,我们的技艺越来越高超,”南非威特沃特斯兰德大学的考古学家克里斯托弗·汉希尔伍德(Christopher Henshilwood)说。

我们是如何获得这看似无限的创造能力的?这是科学研究的热点。我们并不是一直都拥有这么敏锐的创造力。虽然约在600万年前,人类便出现于非洲,但在起初的约340万年里,早期人科成员几乎没有留下什么可见的新发明,说明人类在当时只能徒手采集植物、狩猎动物,或者使用一些临时的挖戳工具。在此后的某一时刻,迁徙的人们开始使用石锤击打水中的鹅卵石,来制作切削工具。

毋庸置疑,这是一项别出心裁的发明,但紧接着是一段冗长的瓶颈期——这期间鲜有发明,我们的远祖在160万年的时间里,都在使用同样的石斧,改进极为有限。“这些工具确实算是老古董了,”美国康涅狄格大学的考古学家萨莉·麦克布里雅蒂(Sally McBrearty)说。

那么,人类大脑究竟是在何时,开始在技术和艺术上产生一些创新性想法的?直到不久前,大多数研究人员还认为,4万年前,人类刚进入旧石器时代晚期时,智人在欧洲引发了一场突如其来的发明热潮——时尚的贝壳项链、石洞壁上画有欧洲野牛及其他冰河时代动物的精美壁画,以及一系列新的石质和骨质工具。这些发现推动了一个流行理论,即当时的随机基因突变使人类的认知力产生了突发性飞跃,点燃了创新的“大变革”。

然而,一些新出现的证据,对“突变理论”提出了质疑。过去十年中,考古学家发掘出一系列来自远古的、艺术与先进技术(当然,这里的先进是相对的)存在的证据,这说明人类产生创新性想法的时间,要比我们以前估计的早得多——甚至在智人还未出现,也就是20万年以前人类大脑就已经拥有这种能力了。

不过,虽然我们的创新能力出现得很早,但人们仍在酝酿了千年之后,才在非洲及欧洲将其转变为取火能力。这些证据揭示,我们的创新能力并不是在人类进化史晚期突然爆发的,而是经过数十万年“细水长流”般的累积,在一系列复杂的生物学及社会学因素作用下才得以出现的。

人类到底从何时开始突破常规思维,又是什么因素最终点燃了人类的智慧之火?

要回答这个问题,我们需要像阅读侦探小说一般,抓住几个关键线索,然后从其中那个表明人类创造力起源时间的线索出发,开始这趟探索之旅。

创造力的源头

长期以来,考古学家都认为,使用符号是现代人认知能力的最重要指标,因为这在一定程度上证实,人类有使用语言的能力——这是人之所以为人的标志。因此,旧石器时代晚期的精美壁画暗示,当时的人能如我们一般思考。但近来,研究人员开始在考古记录中寻找其他现代行为的来源,并发现了一些引人注目的线索。

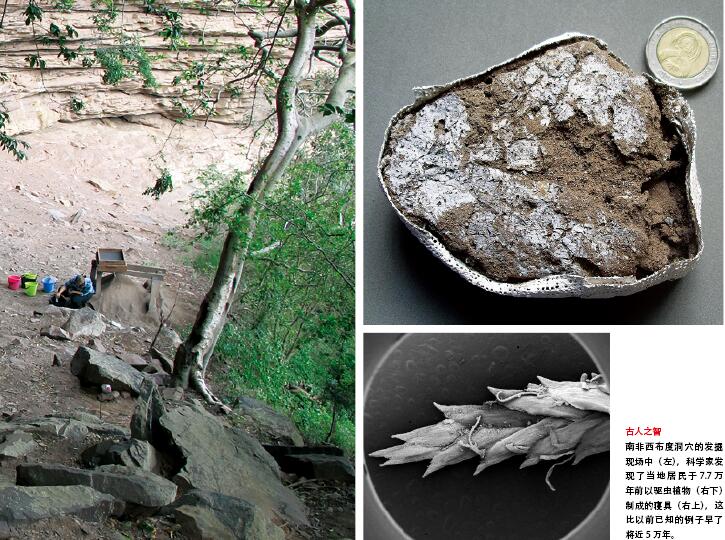

威特沃特斯兰德大学考古学家林·沃德利(Lyn Wadley),一直致力于研究古人类的认知能力。20世纪90年代,她开始发掘西布度洞穴(Sibudu Cave),该遗址位于南非德班北部约40千米处。两年前,她和团队在那里发现了一层奇怪的白色纤维质植物膜。对沃德利来说,这块苍白易碎的物质就像一张用灯芯草和其他植物(这几种植物常常被后人铺于地上就坐或就寝)制成的古代寝具。但这层膜也可能是风吹落叶形成的。唯一能鉴别它们的方法,就是将这个东西完好无损地放入保护性石膏护套中,并带回实验室检验。“我们花了三周时间制作石膏,”沃德利说,“那段时间我脾气很不好。我不停地想‘我是不是在这里浪费了三周时间?’”

但这一次,沃德利“赌赢”了。2011年12月,她和同事在《科学》杂志撰文称,西布度穴居人于7.7万年前便开始从许多木本植物中选择树叶,用于制作寝具——比以前报道的例子早了将近5万年。然而,最令沃德利惊讶的是,穴居人对当地植物非常了解。分析报告显示,树叶选自厚壳桂属科植物(Cryptocarya woodii),一种具有天然防虫效果的树,可以驱防那些目前携带致命疾病的蚊子。“这对于人们就寝是十分有利的,特别是居于河畔之人。”沃德利评价道。

然而,西布度居民的创造力并不仅限于此。他们很可能已经会利用陷阱来捕捉小羚羊,因为在发掘地有少量这种羊的骸骨。从洞穴中发现的一些石锥的尺寸、形状以及磨耗图纹来看,他们也会制作弓箭,以狩猎更危险的猎物。而且,西布度猎人还会调制多种非常有价值的化合物。通过向洞中石锥上的黑色残余物发射高能量带电粒子束,沃德利团队检测到了多组分胶黏物,这种物质可用于黏合木头。她和同事将不同规格的黄土和植物胶混合,以柴火加热,试图复制出这种胶黏剂。他们把实验结果公布在了《科学》杂志的撰文中,并总结称,西布度居民很有可能在7万年前就已是“成熟的化学家、炼金术士及烟火技工”。

近期,研究人员在南非其他地区,也发现了一些早期发明的踪迹。

举例而言,距今10万年至7.2万年前,居住在布隆伯斯洞(Blombos Cave)的原始人能在大块的赭石上雕刻花纹;制作用于裁剪兽皮衣服的老式骨锥;用光彩照人的珍珠贝壳链装扮自己;他们还创建了一个艺术工作室,用来研磨红赭石并将其存放于目前已知的最早的容器内,该容器由鲍鱼壳制成。在西面的平纳克尔角遗址(Pinnacle Point),人们早在16.4万年前就能改变石头的结构。他们将当地的一种低等石(硅结砾岩)烧制后,转化为一种光亮易碎的物质。“这些行为是我们在10年前无法想象的,”汉希尔伍德评价道。

此外,技术革新并非为现代人所独有:其他人科物种也具备一定的创造力。在意大利北部,一个由意大利佛罗伦萨大学考古学家保罗·彼得·安东尼·马查(Paul Peter Anthony Mazza)带领的研究团队发现,我们的近亲,约30万年前出现在欧洲的尼安德特人,在大约20万年前,就能够调制一种桦树皮焦油胶,用以黏合石片和木柄,制作带柄工具。与此类似的是,去年11月的《科学》杂志上曾有一篇文章推断,位于南非卡图·潘1号遗址(Kathu Pan 1)的石锥可组成足以致命的尖矛,这可能出自尼安德特人与晚期智人的共同祖先——海德堡人之手。在南非的奇迹洞(Wonderwerk Cave),发现一层包含植物灰及骨灰的古代薄层,暗示更为早期的匠人在100万年前就学会了燃火取暖及自卫。

即使是我们遥远的祖先,也会萌发新的想法。美国印第安纳大学伯明顿分校古人类学家塞利西亚·赛摩(Sileshi Semaw)带领的团队,在埃塞俄比亚的卡达戈纳河畔附近的两个遗址内,发现了已知最早的石器——260万年前,由南方古猿惊奇种或同时期人科物种打制的石斧,可用于剥离动物尸体的肉。这些工具对我们来说十分简陋,与当今的智能手机、便携式电脑及集成电路板不可同日而语。

“但在一个仅由自然物质所组成的世界里,想象新事物及将其付诸实现的能力便几乎成了魔法,”加拿大英属哥伦比亚大学的认知科学家利亚纳·嘉宝(Liane Gabora)和纽约大学心理学家斯科特·巴里·考夫曼(Scott Barry Kaufman)在《剑桥创造力手册》一书中这样写道。

脑容量与创造力

虽然早期人类的创造力令人印象深刻,但我们的远祖与现代人在创新的广度和深度上仍存在巨大差异。到底是何种大脑变异使我们这一种群从远祖之中脱颖而出呢?

为了解答这个谜题,研究人员仔细研究了古人类脑壳的三维成像,并检测了我们最近的进化亲属——黑猩猩及倭黑猩猩,它们的先祖于约600万年前从我们的世系中分出。这些数据揭示了,人类大脑的灰质是如何在进化历程中演化出广泛差异的。

总体而言,物竞天择促使人类形成更大的脑。然而,据估计,更新期灵长类动物的平均脑容量是450cm³,大致与黑猩猩相仿;160万年前的直立人的脑容量是其两倍左右,约930cm³;而10万年前的现代人脑容量为1,330 cm³。在这样的脑容量下,估计有千亿神经元在处理信息,在约长1.65万千米的有髓神经纤维中传递,穿过1.5×1014个突触。“如果将其与考古学记录相联系,”美国佛罗里达州立大学的古生物学者迪安·福尔克(Dean Falk)说,“就会发现脑容量与科学技术生产力很可能存在关联。”

但是脑容量并不是唯一的变化。加利福尼亚大学的体质人类学家凯特莉娜·赛门德费瑞(Katerina Semendeferi)研究了大脑的前额皮质——大脑中负责协调思想行为、完成目标的部分。通过检测现代人、黑猩猩及倭黑猩猩的前额皮质,赛门德费瑞和同事发现,其中有几个主要分区在人科进化过程中经历过重新改组。举例来说,现代人的布罗德曼10区(额极前额叶皮层)——人类大脑中负责实施计划与组织感觉输入的部分——在容积上几乎是黑猩猩及倭黑猩猩的两倍。另外,此区域神经元间的水平空间增大约50%,给了轴突和树突更多空间。“这意味着大脑能有更复杂深远的联结,可以处理神经元间更为错综复杂的交流,”福尔克评论说。

要描述一个容量更大、重新改组过的大脑如何爆发创造力,是件复杂的工作。但是嘉宝认为,对当代那些极富创造力的人群进行心理学研究,可以提供一些线索。这些人都是优秀的幻想者,她解释道。当他们解决问题时,总会思绪飘荡,通过以往的某个记忆或想法自然地联想出解决方案。这种联想有助于触类旁通,并导致创新思维的突破。当这些人找到大致的解决方案后,他们会转向更理性的分析思维模式。“他们只关注那些最相关的想法。”嘉宝说。接着,这些人就开始提炼思想并将其付诸实际。

嘉宝指出,一般来说,更大容量的大脑意味着更优秀的自然联想力。拥有数十亿神经元的大脑可以处理更多刺激,有更多神经元可以参与特殊片段的处理,拥有更细致的记忆,探索更多潜在刺激间的联结。嘉宝说,试想一下,一个人科动物穿越荆棘灌木丛时被刺得遍体鳞伤,更新期灵长类动物就只能简单记录这个片段——例如些许疼痛及灌木的大致识别特征。但是,拥有更多神经元的直立人,可以记录更多令人信服的片段,包括荆棘的尖角和自己被刺伤的皮肉。接着,当原始人类开始狩猎,这种需要会激发与之相关的所有记忆,比如,将被刺伤的皮肉与荆棘的尖角相联系。这种记忆会相应地激发出制造武器的新想法:做一把带有尖头的矛。

但是,当一件事情引发大量联想时,即使脑容量较大的人科动物也很难保持长久的联想状态,无论这些事情重要与否。远古人类的幸存者主要依靠分析思维中的默认模式。因此,我们的祖先必须通过微调多巴胺等神经递质的浓度,在各个大脑模式之间流畅转换。

嘉宝估计,智人花费数万年时间调整大脑机能,才真正让自己的大脑产生创造力。目前,她和学生们正在人造神经网络上实验这些猜测。他们通过计算机模型,模拟大脑是如何在分析与联想模式之间进行切换,并最终帮助人类走出认知萌发期,学会从新角度看待事物。

“仅仅拥有更多神经元是不够的,”嘉宝认为,“人必须将大脑灰质的用途发挥到极致。”大约在10万年前左右,他们达到了——从那时起,我们祖先的思维就犹如一个干燥的火绒盒,等待着合适的社会环境将其点燃。

创造性思维的火花

1987年秋,瑞士苏黎世大学的克里斯托夫(Christophe)和海德维格·波希(Hedwig Boesche),在非州象牙海岸的塔伊国家公园观察黑猩猩如何搜寻食物时,发现了一个以往未见的行为。

在一个行军蚁窝旁,一只雌猩猩拾起一根细枝,将其一端插入松软的土中,挡住巢穴入口,等待兵蚁出来。当蚁群爬满细枝10厘米长度时,她便将细枝拔出,熟练地将上面的蚂蚁吃掉。接着,她不断重复该过程,直到吃饱。

黑猩猩非常擅长运用各种工具——用石头砸开坚果,用叶子将树洞中的水吸干,用棍子挖掘富有营养的植物根。但它们似乎没能力将这些知识上升为先进科技。“黑猩猩会教同伴捕捉白蚁,”汉希尔伍德说,“但它们无法在此基础上加以提高,它们不会说‘我们来制作一种新的工具’——它们只是不断重复同样的事情。”

相比之下,现代人很少受到这种限制。的确,我们每天都在汲取他人的思想,并加入自己的创新,不断修正,直到我们获得一个全新、复杂的事物。比如说,没有一个人能掌握便携式电脑中所有的复杂科技,这些科技成果来自好几代发明者的才思积累。

人类学家将这种技术的积累称为“文化棘轮效应”。这首先要求人们将知识代代相传,直到有人能想到改进方法。去年3月,伦敦生理学会的灵长类动物行为学家刘易斯·迪安(Lewis Dean)和4个同事在《科学》杂志撰文,揭示了为什么人类有创造力,黑猩猩和僧帽猴却没有。迪安和他的团队设计了一个迷箱,其中有三级循序渐进的难度:然后他们将箱子分别给了一群美国得克萨斯的黑猩猩、一群法国的僧帽猴,以及一些英国的幼儿。

在55只非人灵长类动物中,只有1只黑猩猩在历经30多个小时的尝试后才达到最高级别。然而,孩子们则比它们成绩优异许多。与猴子不同,孩子们共同努力,相互鼓励,分享正确的方法。在2.5小时后,35个孩子中有15人达到第三级。

由于拥有社交机能和认知能力,我们的祖先能轻而易举地将知识传递给别人——这是文化棘轮效应的先决条件。当然,也有其他因素推动棘轮效应,并促使约9万年前到6万年前生活于非洲,及4万年前生活于欧洲的晚期智人,达到创新高峰。伦敦大学学院的进化遗传学家马克·托马斯(Mark Thomas)是从人口统计学方面来考虑的。他的前提十分简单:采猎群体的规模越大,孕育出新科技的可能性就越大。而且,相比小型、隔绝的团体,在大群体内,越是经常与他人接触的人,越有可能学到新发明。

“这不取决于你有多聪明,”托马斯说道,“而在于你是否能与别人良好沟通。”

为了检验这些想法,托马斯和两个同事设计了一个电脑模型,模仿棘轮效应在人口统计学上的效果。根据现代欧洲人的基因数据,该团队估计出旧石器时代晚期之初(那正是人类创造力凸显的时候),现代人在欧洲的人口规模及人口密度。接着,研究人员又开始模拟远古非洲的人口增长及迁徙模式。他们的模型显示,在10.1万年前,非洲的人口密度与旧石器时代晚期之初的欧洲相仿。根据考古记录,那恰好是非洲撒哈拉沙漠以南地区出现创新行为之前。这也显示了,大型社交网络能够激发人类创造力。

2012年11月的《自然》杂志登出考古新证据,阐述了南部非洲由人口密度增长所带来的技术复兴。大约7.1万年前,居于平纳克尔角(Pinnacle Point)的晚期智人设计并流传下来了一种复杂的技术,用于制作投掷武器上的小型石刃——用适宜的温度煮硅结砾岩,以提高压片质量,再将制作完成的原料敲打成几厘米长的石刃,然后用自制的胶水将其与木制或骨质的手柄黏合。

2011年,英国伦敦大学皇家霍洛威学院的考古学家菲奥娜·考沃德(Fiona Coward)及英国利物浦大学的马特·格罗夫(Matt Grove)在《古人类学》(Paleo Anthropology)杂志中写道,“像病毒一样,文化创新需要特定的社会环境加以推动——最重要的是,拥有可以相互影响并高度接触的人群”。

是什么创造了我们当前这个充满纷争、丰富多彩又亲密无间的社会?

人们拥挤地生活在大城市中,敲敲键盘便可通过网络获得大量资讯,交流新观念、新想法,这在历史上是前所未有的。并且,创新的步伐也前所未有地加快,使我们的生活中充满了各种新鲜、时尚的电子产品、汽车、音乐、建筑。

在达芬奇完成其杰作的500年后,我们为他天赋般的创造力惊叹不已——他的天赋构筑于自旧石器时代晚期以来,无数艺术家的心血结晶之上。即使是今天的艺术家,在观赏《蒙娜丽莎》时,仍能从中找到新的灵感,推陈出新。人类的创新之路从未中断,在这个高度联结的社会中,我们的各种天赋仍然在引领我们向前。

本文译者:黄韵之是复旦大学现代人类学教育部重点实验室博士研究生。

本文审校:李辉是复旦大学现代人类学教育部重点实验室教授。

请 登录 发表评论