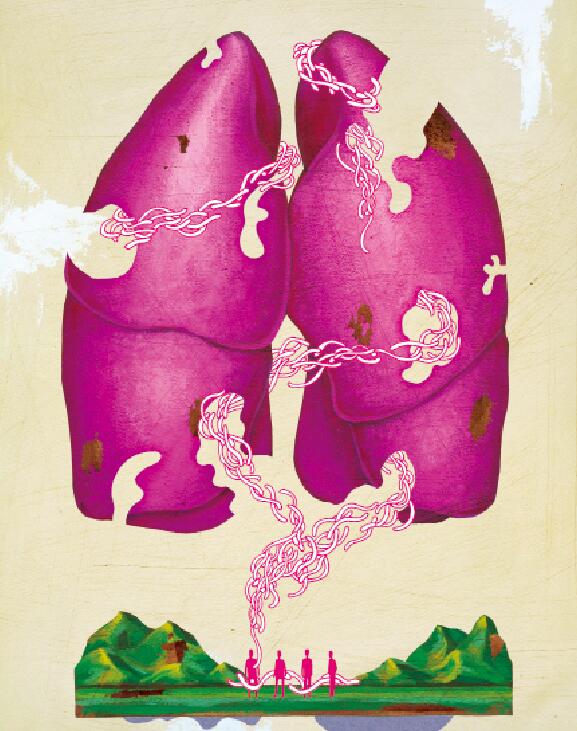

结核病似乎正在不断进化,变得比以前更强大、更致命,而疫苗等治疗方法可能正是它们的帮凶。人类应该采取怎样的应对方式?

撰文:萨莉·莱尔曼(Sally Lehrman) 翻译:栾兴华

20世纪初,人类开展了公共卫生运动,对结核病进行反击,与此同时,人们的生活水平不断提高,最终研发了有效的抗生素和疫苗。尽管在2011年,1,000多万人感染结核病,死亡人数高达140万,且多集中于贫困地区,但死亡率和1990年相比已下降超过三分之一。依此看来,似乎情况还是很乐观的。

然而,新近遗传学研究表明,结核杆菌可能已经进化,变得比以前更强大、更致命。出现了对抗生素有耐药性的菌株仅仅是原因之一。一个颇有影响力的小型研究团队发现,结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis)可能正在以一种我们意想不到的、极其危险的途径进化着。结核杆菌有7种,它们之间具有遗传相关性,其中至少有一种致病性、耐药性极强,随着全球日益联系广泛、人口越来越稠密,这种结核杆菌更容易在人群中散播。

与此同时,研究人员担心,目前的治疗方法和单一、效用有限的疫苗可能正在帮助结核杆菌变得更加顽固。医生们早就知道,不彻底的治疗会增强结核杆菌的耐药性。然而,他们现在认识到,即使是成功的干预也可能会出现问题:如果通过治疗,将致病性较弱、繁殖较慢的结核杆菌淘汰,将意味着那些更具有侵袭性、扩散更迅速的菌株就能更容易立足。

更重要的是,尽管我们在不断开发新的治疗方法和检测手段,但如果这些方法和手段的打击目标并不是那些正在地球上扩散的菌株,那么我们所有的努力将注定失败。目前,虽然我们已经在一定程度上走出了结核病的阴影,但若上述担忧成为现实,终有一日,结核病将再次肆虐全球,且更难治疗、传播更广泛。

不过,希望还是有的。目前遗传学家正在探索新方法,来对付那些更令人担忧的新型菌株。比如,美国国家过敏症与传染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)结核病研究主管克利夫顿·E·巴里三世(Clifton E. Barry III),认为:“我们的目标也许不应该是消灭结核病,而是与它形成一种共生关系。”他和一些科学家提出,不必消灭所有致病性结核杆菌,而可以想办法保留致病性较弱、容易处于休眠状态的菌株。

结核病暴发

最新的研究结果再次令研究者震惊,甚至沮丧:其实从1986年开始,结核病便逐渐逃离了公共卫生专家的掌控。那一年,一种多重耐药性结核杆菌在纽约暴发,政府用了近十年的时间、数亿美元才将疫情控制住。大多数患者都在严密的诊疗监控下,联合使用多种抗生素,完成6~9个月的治疗过程。(部分患者要经过两年的治疗才清除体内所有结核杆菌。)

那段时间,专家对于结核病的控制能力相当自信,以至于许多结核病检测项目都被终止,相关研究经费也被截流。1985年,美国国立卫生研究院在结核病研究上只投入了30万美元,研究人员数量也急剧减少,一位研究者说,所有搞结核病研究的人用一辆面包车就能装下。而纽约,这个一个多世纪以来饱受结核病侵扰,也曾在公共健康方面下了大投资来防治结核病的城市,到了20世纪80年代末,整个城市仅剩下8个结核病治疗门诊还在开门营业。

结核病发生率经过几年的稳步下降之后,在没有任何明显预兆的情况下,发病率突然出现反复。哪怕患者严格遵从医嘱,执行长期的规范化治疗,传统的抗结核药物也无法再像过往那样,控制住感染。

震惊的公共卫生当局考虑了所有可能的情况。经调查发现,新发病例多为近期移民者和艾滋病患者,这看起来是有道理的。全球有三分之一的人体内都潜伏着结核杆菌,在应激或疾病等情况的刺激下,结核杆菌会被“激活”,导致肺部组织受到病菌与自身免疫系统的双重攻击,还会将疾病传染给其他人。在美国的移民中,东南亚、东亚和墨西哥裔移民感染结核病的几率比其他美国人高10~30倍。20世纪80年代中期,艾滋病患者中出现较高的结核病发病率似乎也在情理之中,这些人群中多数免疫系统受损,可能让体内潜伏的结核杆菌被激活。

然而,这些传统上的解释并不完全符合事实。这一次,结核病在纽约脆弱人群中的蔓延速度,要比过去至少两代人曾见过的快得多,死亡率也要高于以往。结核病的卷土重来,一定是有别的力量推动,而且不仅是纽约,美国其他地区,比如夏威夷、佛罗里达州、得克萨斯州和加利福尼亚州也被波及。

新型结核杆菌

结核病再次暴发的部分原因也许是,有一种我们先前未曾发现的,比以往的结核杆菌更易于传染、致命性更强的菌株,在人群中慢慢扩散开来。以往的结核杆菌菌株增殖缓慢,初次感染后,会长期以休眠状态存在于机体中,即使在没有治疗的情况下也可能如此。机体的免疫机制会将结核杆菌用纤维包裹,形成病人肺部的结核结节,然后免疫系统和结核杆菌展开长期的争斗,甚至可以持续数十年。

今天,研究人员把这种新发现的结核杆菌称为“北京亚型”(感染此类结核杆菌的患者大多在北京)。最后,研究者证实,“北京亚型”属于先前提到的7个结核杆菌谱系中的一种。其实在20世纪90年代初之前,几乎没有人知道,结核分枝杆菌存在好几个“家族”。

让科学家意识到结核杆菌分为好几个不同谱系的首个线索出现于1991年。那一年,美国旧金山的一个艾滋病患者收容所发生了一次结核病大暴发。目前是比尔及梅林达·盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)高级项目官员的彼得·斯莫(Peter Small),当时在旧金山总医院(San Francisco General Hospital)担任住院医师,和杰出的结核病专家菲利普·霍普韦尔(Philip Hopewell)一起开展研究。那时,斯莫刚学会了一种重要的分子生物学技术,可以通过结核杆菌DNA上的特定模式,来跟踪某一类结核杆菌的传播。当公共卫生机构开始调查每一个曾与结核病患者接触过的人时,斯莫被委以重任,去鉴定和跟踪结核杆菌的传播情况。

结果令人震惊:通过分析结核杆菌的DNA“指纹”,也就是一种菌株特有的碱基(DNA的组成单元)排列方式,斯莫发现在14名患病时间4个月以上的结核病患者中,有11人都感染了同一种结核杆菌。这意味着这11个人都是近期感染的,而非潜伏的结核杆菌被激活所致(如果是后一种情况,那么基因分析结果会有所不同)。更关键的是,从初次感染到疾病暴发,再到传染其他人,整个过程非常迅速。

“这给我们提出了一个严重警告,”斯莫说。一开始,研究人员本以为,在这些病例中,致病原因应该是免疫系统的抵抗力下降,以至于潜伏的病菌导致发病,而不是由于新出现的感染。但是,结核杆菌的传播速度,以及结核病的发病进程,都快得让研究人员吃惊。艾滋病和结核病似乎具有协同作用,可以一起攻击机体的免疫系统。这种潜伏期短、传染性强的菌株可能很难控制和治疗。

当斯莫的团队扩大了研究人群的范围,将一些移民也包括在内后,研究人员又发现,这部分人的发病模式都是比较典型的,基因检验结果也如研究人员预想的那样,大多数感染都是由潜伏菌株所致。这让研究人员感到困惑。

两次检查结果表明,结核杆菌的传播速度并不相同,这在当时看来是很奇怪的,因为研究人员认为,结核杆菌的种种特征都应该差不多。后来,斯莫和同事还发现,一位病人体内的结核杆菌的DNA“指纹”,在旧金山其他病人中也能发现,而另一位病人则相反,你在其他病人,甚至症状相似的病人中,也找不到与其相似的结核杆菌DNA“指纹”。斯莫说:“我不禁会想,‘好吧,也许是菌株的不同’,这在当时是一个非常激进的想法。”

对于公共卫生事业,斯莫的研究具有非常重要的意义:医学需要据此调整治疗方案,降低传染率,保证病人能接受完整的治疗;研究人员则需要重新认识结核杆菌,比如结核杆菌究竟是何时第一次感染人类的。若按人们先前设想的那样,所有结核杆菌株都属于同一个“大家族”,以相同的方式引发疾病,那么它们的出现时间可能距离今天就比较近,大概在一万年前。另一方面,如果结核杆菌进化成了几个“家族”,传播效率各有不同,那么这些病菌的起源时间就比任何人猜测的都要早,这样它们才有足够的时间进化成多个种类。实际上,在2005年,法国巴斯德研究所(Pasteur Institute)的遗传学分析显示,现在的结核杆菌可能是在300万年前,由一种古老的细菌进化而来的。

结核杆菌的族谱

后来的事实证明,由于特殊的地理位置,旧金山湾区(San Francisco Bay Area)是一个理想的场所,可以检验结核杆菌进化出了多个“家族”的假说。在这个地区,居住着很多来自非洲、拉丁美洲、东欧和亚洲多个地方的移民,因此这里好比一个“小世界”。21世纪初,一个科研小组开始研究采集自不同结核病患者的样本,并对结核杆菌基因组中的分子标记进行比对。在旧金山的结核病暴发期,这个小组中的很多人,都曾与斯莫和霍普韦尔一起工作过。

研究小组分析了在1991年至2001年间采集的875个结核杆菌菌株,而“贡献”这些菌株的移民来自80多个国家。最后,这个小组鉴定出了一些只存在于特定结核杆菌,其他菌株所没有的DNA 片段。基于这些差异,科学家将结核杆菌分为6个谱系,它们分别起源于世界不同地区,而且这些结核杆菌现在似乎仍在这些地区危害人类。有3种结核杆菌较为古老:其中两种仅在非洲西部有发现;另一种也出自非洲,大概在6万多年前,跟着人类一起,开始沿印度洋向非洲以外的地区扩散。其余三种是较近出现的,分别发源于西欧(19世纪末传至美国)、印度北部和东亚(北京亚种是这个家族的重要成员)。尽管欧美菌株流行范围较广,北京亚种也能在全球各地找到,但只有在非洲,能找到所有6个谱系。[2012年年底,科学家在非洲之角(The Horn of Africa)发现了第7个结核杆菌谱系,这种菌株迄今只在非洲之角发现过,其进化路线图依然在研究之中)。]

塞巴斯蒂安·加尼厄(Sebastian Gagneux,当时在西雅图系统生物学研究所)与斯坦福大学的种群遗传学家马库斯·费尔德曼(Marcus Feldman)等研究者合作,追踪了每一个谱系“祖先”的进化历程。通过对比89个关键基因的DNA序列(其中大部分对细菌生存至关重要),加尼厄和同事估测出了不同谱系的存在时间和传播情况。这些基因被称为管家基因(housekeeping gene),它们顶着巨大的进化压力,努力维持原样;它们的任何改变对物种来说都可能是一种伤害。所以,在一个谱系中,这些基因的序列匹配程度越高,遗传学关系就越密切,而差异最大的谱系,可能就属于较为古老的类型。

研究人员推测,来自非洲的两种最古老的结核杆菌,可能早已在人类祖先身上扎根,分布在几个很小的、分散的以狩猎和采集为生的群体中。当时,可能因为传染机会有限,使得结核病进化出了它们特征性的潜伏期。例如,这样的结核杆菌可以先感染一个儿童,然后等待一代人的成长时间,再传染给新的家庭成员。当远古人类开始在不同大陆间迁徙时,结核杆菌也跟着迁移。随着人类数量的增加,“印度洋谱系”随之诞生。再后来,人类迁徙和人口增多为其他三种现代结核杆菌谱系的发展提供了“沃土”,并让它们找到了适合的宿主。结核病紧随人类的步伐,和我们一起旅行、交易、涌向都市、奔赴前线、生老病死,这种疾病变得越来越普遍、越来越严重。

谱系之间的遗传分类研究证明,结核杆菌曾与宿主一起进化。加尼厄强调,“走出非洲,而后回归”的假说仅仅是一个猜测。他认为,现代结核杆菌的谱系沿着人类早期迁出非洲的路线出现,而近期则返回了非洲大陆,然后再走出来。例如,“欧美谱系”随着欧美人开拓殖民地,而在非洲、亚洲和中东落根,“东亚谱系”则是经由17世纪和18世纪的东南亚奴隶转移到南非。

全球结核杆菌种类的多样化和分布的广泛性提示我们,宿主和病原体之间可能存在着一种复杂的协同进化关系,而这种进化关系始终存在,未曾停止过。每当人们涌入拥挤的生活空间里时,潜伏期短、侵袭性强的结核杆菌便会迅速播散开来。与此同时,较为古老的西非和印度洋谱系则在人口稀少的地区蔓延,它们所引发的疾病进展较为缓慢。加尼厄如今在瑞士的巴塞尔,负责瑞士热带和公共卫生研究所(Swiss Tropical and Public Health Institute)的结核病研究工作,他认为,“如果某种病菌的宿主非常少,那么这种病菌的致病力就不会太强,因为如果所有宿主都被杀死,它们自己也得一起死”。冈比亚一个为期两年的研究似乎也支持上述观点:感染现代结核杆菌的人,出现明显结核病症状的概率,大概是感染古老结核杆菌的三倍。事实上,致病性较强的结核杆菌已经开始取代最古老的两种谱系,即便在发源地非洲也是如此。

如何应对

自20世纪90年代以来,所有的数据都表明,北京亚种更值得人们担心,它们传染性强,会引发更危重的病情,而且似乎更容易对抗生素产生耐药性。1998年,研究者发现,20世纪80年代和90年代,在纽约市引发结核病的那种菌株,其实就属于北京亚种这一类。

人们的居住环境也对结核杆菌在全球各地的肆虐起到了推波助澜的作用。2011年起,为了了解结核杆菌与人类的生存现状,斯莫就搬到印度并居住至今,因为那里是结核杆菌繁殖最疯狂的地区之一。他发现,结核杆菌不会毫无缘由地传播。染上结核病的人,要么营养不良、要么嗜酒,要么拒绝服药。不仅仅是艾滋病,就连糖尿病也可以协同作用,和结核杆菌一起操纵免疫系统,帮助结核杆菌的传播,使其更易致病。其他社会因素,如住房拥挤、空气质量差、饥饿和尊严受辱等,往往会加重疫情。

斯莫提出,应该注意病菌和人体环境之间的相互作用。研究人员认为,有些结核杆菌会引发强烈的免疫反应,致使肺部迅速出现一些空腔,然后让病人很快从潜伏期进入发病状态。另一些菌株则对免疫系统有抑制作用,可在不同器官内落脚。斯莫认为,在宿主和结核杆菌之间的复杂相互作用中,“有些菌株擅长抑制免疫系统的功能,而有些则会激起免疫应答”。

一次,斯莫和加尼厄在检测不同结核杆菌的DNA时发现,大部分结核杆菌的进化方式,都和大多数人类病原体的进化不同。结核杆菌中,编码表面蛋白的DNA始终未曾改变(外部蛋白是人体免疫系统可以识别的靶向部位),而在其他病原体中,这类DNA常常随着时间的推移而发生变化。一般来说,很多病原体都会经过几代进化后改变表面蛋白,以免被人类抓住弱点,从而被消灭。这个奇怪的发现对结核病疫苗的研究有着重要意义——目前,科学家已经在针对结核杆菌的表面蛋白研究疫苗。疫苗,顾名思义,可以增强人体对病原体的免疫反应,以预防感染。然而这种方式可能不大适用于结核杆菌,因为免疫强化反而可能增加疾病的传染性。对于那些能够增强免疫反应的结核杆菌来说,如果给机体注射疫苗,免疫系统会被进一步激活,那么这是在帮助结核杆菌,而不是打击它们。

“这又是一个复杂的问题,”斯莫解释道。结核杆菌进入人体以后,其实并没有太多作为,反而是人体自身试图摆脱感染的免疫反应,导致了最严重的损害。例如,免疫系统中的白细胞会在肺部形成空洞,这些空洞,却会成为结核杆菌的突破点。“由此看来,增强宿主反应没有帮到宿主,反而帮了病菌,”斯莫分析说。“这仅仅是一个理论,毕竟强有力的免疫反应体系开始时是可以起到防御作用的。但如果这个假说属实,将具有重大意义”。

美国路易斯维尔大学的进化生物学家保罗·W·埃瓦尔德(Paul W. Ewald)赞同斯莫的观点。有一种已经使用了90多年,并且现在还在使用的疫苗,其主要作用是在结核病高危地区,预防儿童患上结核性脑膜炎等严重并发症,近一亿人接种过这种疫苗。这种疫苗是一种减毒疫苗(即用来制作疫苗的病菌的致病性被人为削弱),基于一种感染牛体的、与结核杆菌有亲缘关系的病菌生产出来的。埃瓦尔德认为,该疫苗的使用可能在无意中促进了致病性更强的结核杆菌的繁殖。“还好,结核杆菌会随着人类一起进化,”埃瓦尔德说。

人体与结核杆菌之间的相互作用意味着,运用更加规范的公共卫生措施,想办法引导结核杆菌的进化,以及运用更先进的疗法,有助于我们战胜结核病。例如,在宽敞且通风良好的住房环境里,结核杆菌菌株的致病性较弱。(1901年,美国通过了一项增加房屋的通风和光照条件的法案,在抗生素时代前,该法案的执行对控制结核病的感染率起到了很大作用。)但对于生活在贫民窟里的一亿人来说,发放药品要比改善居住条件更容易。对加尼厄而言,免疫学家、生态学家、进化生物学家、人口遗传学家和社会科学家的共同协作必然为大势所趋,只有合作,我们才能更全面地了解结核病,包括病菌的传染力、致病性以及不同环境下的适应性。这种跨学科的实践性合作要比论文合作实际得多,他坦言:“我认为这才是我们最终真正需要的。”

加尼厄希望,目前正在研发新诊断工具、新疗法及新疫苗的学者们,一定要在来自世界各地的不同结核杆菌中进行测试。而眼下,大多数研究只在60多年前实验室首次培育出的菌株中进行检验,也许这种菌株已经与我们如今面对的结核杆菌大相径庭了。有的结核杆菌谱系对新药具有天然的耐药性,而有的谱系则能够逃避诊断检测,如果我们忽视了结核杆菌的谱系构成,那么则可能变相地宣告了世界上数百万人的死刑。

请 登录 发表评论