癌症并非一门越辨越明的学问,科学研究的不断进步使我们意识到,癌症远比我们以前认为的复杂许多。

撰文:乔治·约翰逊(George Johnson) 翻译:侯诗玥

早在几十年前,科学家就已经提出,癌症是由于正常细胞长期累积的突变造成的。哈纳汉和温伯格的贡献,在于从大量研究数据和深入理论思考中,挖掘出了癌细胞在形成肿瘤的道路上必须获得的6个标志:癌细胞必须具备不断刺激自身生长的能力,并能忽略那些抑制生长的信号(原癌基因和肿瘤抑制因子的作用,便是抑制癌细胞的生长);癌细胞必须学会绕过机体自身的“排障机制”,并击败“端粒”(telomers)这一存在于染色体末端、限制细胞分裂次数的计数器;它还要生成自己的血管,最终扩张进入周边组织,发生转移。

即便已经发表了十余年,《癌症的标志》仍然是声誉卓著的 《细胞》杂志上引用率最高的论文,它甚至可能是肿瘤生物学史上最有影响力的单篇论文,文中提出的“单克隆理论”(所谓单克隆,是指一个有分裂能力的细胞及其分裂产生的后代的集合)仍是现今关于肿瘤的主流理论,地位犹如大爆炸理论之于宇宙学。在宇宙学中,宇宙始于最初的质能原点——奇点,奇点膨胀形成了整个宇宙。而癌症则起源于单一的“叛逆”细胞,这个细胞最终生长成了整个肿瘤。温伯格令这一理论声名大噪,而两位科学家的目的,则是从这一原始理论轮廓出发,让人们对癌症产生全新的理解:

“现今的医学从业者尚未意识到,若我们从整体上阐明了癌症发生的机制,癌症的预后及治疗可能发展成为一门单独的科学。我们可以预见,靶向每一种癌症标志的抗肿瘤药物将会出现。我们能够想象,在未来某一天,现今这一由细胞生物学、遗传学、组织病理学、生物化学、免疫学和药理学交织而成的‘癌症生物学’,将成为一门具有概念架构与逻辑关联,并且可与物理学或化学并驾齐驱的科学。”

一门像物理学一样的癌症科学!这一设想何其大胆,但在今天仍可能实现。然而,在温伯格发出这一豪言壮语的十几年后,科学家虽揭开了一层又一层的谜题,但癌症似乎总会抛出新的谜题。

突变之外

细胞就像一枚套有层层组件的生物芯片,里面的联系太过错综复杂,也充满了太多液体,有时似乎让人觉得不可能厘清其中的关系。从更高一层的细胞水平来说,若不能将癌细胞放进其与周围细胞形成的复杂通讯网络之中来考虑,则很难完全理解发生在肿瘤细胞内部的故事。在《癌症的标志》发表之时,科学家已经发现,肿瘤团块中并非全是恶性化的细胞,其中也包含了一些正常细胞。这些正常细胞分泌的蛋白可以促进肿瘤扩散,攻击邻近组织,还有助于肿瘤接入血液系统。许多会议和期刊都在专门研究这种名叫“癌症微环境”(cancer microenvironment)的异常生态系统。

人们逐渐发现,并不只有基因突变,才能造成导致肿瘤发生的遗传信息改变。DNA碱基序列的缺失、增加、重排,都可能成为肿瘤的始作俑者。遗传信息还能通过更加微妙的方式发生变化。

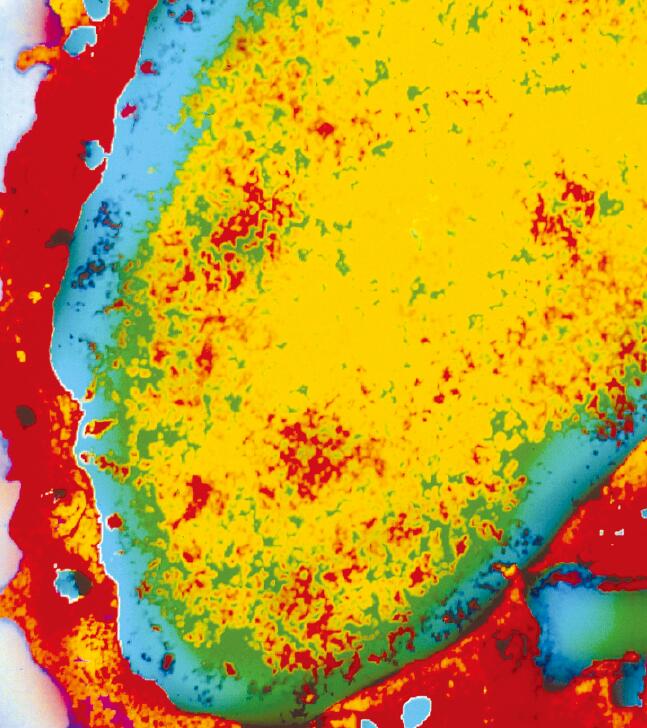

基因上结合的一些分子标签,可以让某些基因“沉默”,无法发挥正常功能(因为此处的“标签”是一些甲基基团,所以这一结合的过程叫做“甲基化”);而基因组形态的变化,也能增强或抑制某些基因的表达。在那些高度符号化的示意图中,DNA编织的双螺旋可以如远离尘世的水母一般优雅地漂浮起来,但实际上,在空间极其有限的细胞中,DNA双螺旋却是和一堆名叫“组蛋白”的东西裹在一起。甲基和其他分子标签,既能直接结合在DNA双螺旋上,也能结合在组蛋白上,进而改变整个“核酸—蛋白复合物”的形态,一些基因可能因此暴露,而另一些则可能被掩藏起来。

这些变化能够影响细胞的功能,却并未改变DNA的序列。我们将这样的变化称作“表观遗传”,英文中叫做epigenetics。“epi”来自希腊语,指“越过”、“超出”,或者“在基因之上”。细胞有一个基因组,同时也有一个存在于DNA“硬件”之上的“软件”,这个“软件”就是表观组。与基因组一样,表观组也很稳定,可以遗传至子代细胞。

以上研究无非是要说明,癌症的发生,并不仅仅是“基因坏掉了”那么简单。当细胞受到侵扰,比如遇到致癌物、饮食的改变,甚至遭遇精神压力时,它的DNA序列或许不会发生直接的改变,但基因上表观遗传标签的分布却会受到影响。打个比方,正常情况下,一个原癌基因(刺激细胞分裂的基因)由于甲基的结合受到抑制,而一旦移走这个标签,细胞便会陷入疯狂的分裂状态;另一方面,如果这些标签的数目过多,也可能抑制那些负责控制细胞分裂的抑癌基因,细胞中基因的复制便更容易发生错误。因此,表观遗传的改变也可能导致遗传信息的改变,而这些改变可能进一步影响基因组的甲基化,从而继续作用于表观遗传,如此循环往复。

实验室之外的人们对表观遗传的关注,既源于期待,也源于担忧。表观遗传在肿瘤发生中扮演的角色,使得某些不会破坏DNA结构的物质,也可能具有致癌作用。但与基因损伤不同,表观遗传的改变是可逆的。现在,我们仍不知道表观遗传在肿瘤发生中到底扮演了多么重要的角色。与细胞中发生的所有事件一样,甲基化或组蛋白修饰等表观遗传变化,同样受到某些基因的调控,而已有研究表明,在许多不同的肿瘤细胞中,这些基因都发生过突变。这样看来,也许基因突变仍是一切的根源。

然而也有一些科学家提出,表观遗传受到干扰,是基因组发生更剧烈转变的前提条件,因此,表观遗传的改变才是肿瘤发生的源头。

更加令科学界莫衷一是的,是一个名为“肿瘤干细胞”的争议性理论(参见《环球科学》2006年第8期《癌症之谜》)。干细胞存在于发育阶段的胚胎中,可以无限增殖,并始终保持未分化的状态。当机体需要制造某种组织时,干细胞的基因会以某种特定的方式激活,从而分化成为具有专门功能与身份的成体细胞。当胚胎完成发育之后,个体中仍然存在具有相似功能的成体干细胞,随时准备分化,以替代那些受损或死亡的细胞。既然强大的干细胞可以制造正常组织,它们为什么不能制造肿瘤呢?

这彻底颠覆了人们对肿瘤的传统理解。传统观念认为,所有以特定模式发生突变的癌细胞,都有形成肿瘤的能力。而根据“肿瘤干细胞理论”,只有一部分具有特定干细胞特性的癌细胞,才能促进肿瘤的生长和扩张,唯有它们才能无限增殖、转移,并产生新的恶性病灶。若真如此,癌症学家的负担可是轻松了不少,而化疗的失败也就有因可循了——一切都是因为肿瘤干细胞逃过了化疗药物的制裁。一旦将这祸根拔除,恶性化的病灶便会随之崩塌。

对我来说,要将以上种种各不相同的繁复理论归进一个整体的框架中,是一件非常困难的事;然而令我感到欣慰的是,科学家的困惑程度似乎也丝毫不逊于我。然而,以上所有理论的背后,都暗含了同一个不可动摇的机制,那便是肿瘤发生的“达尔文机制”。和所有生命一样,肿瘤的诞生也是随机突变与选择的结果。在探寻肿瘤成因的道路上,我们或许还会遭遇到更多更复杂的事情,这未免让我这个门外汉感到有些沮丧。

归根结底,无论在细胞内部还是细胞之间,所有生物学问题都能回归到基因与基因间持续的分子交流上。然而我却没有料到,这些交流不仅存在于人体内部,我们的基因还能与身体中的微生物交换信息。癌症是一种信息疾病,是机体信号发生紊乱的结果。现在,一个亟待探索的全新疆域正摆在我们面前。

越发浑浊的水潭

我们对正常细胞生物学的理解也发生了改变,随之而来的,是一个新的复杂领域。基因通过G、C、A、T四种碱基的排列组合创造、调控生命的进程,不同的基因有着相异的形态,而螺旋结构的DNA中,这些碱基的排布模式,能够被复制到一种叫做信使RNA (messenger RNA)的分子中。信使RNA随即到达核糖体,将自身承载的信息转化成为蛋白质,其中亦包括了协助这架遗传机器运转的酶类。克里克将这一理论简化成为至高无上的“中心法则”,即遗传信息从DNA到RNA,再到蛋白质的流转。

然而麻烦很快就来了。并不是所有DNA都能编码蛋白,有些基因序列只能产生信使RNA或转运RNA(tRNA),而另外一些则是发挥了调控的作用,通过抑制或促进某些基因的表达,控制这些基因的蛋白产物。你完全可以将这样一套环环相扣的精细机制想象成工程师的杰作,但事实上,自然的运转规律远比这复杂得多。就拿基因来说吧,基因中的信息并不连贯,而更像是被一段段琐碎无用的絮语打散的文章,当遗传信息从DNA复制到信使RNA时,这些瑕疵——也就是所谓的“内含子”——必须被清除出列。内含子就如进化中产生的无用之熵,就像是意外的产物。事实上,基因组只有一小部分序列表现出了明显的功能,其余的大部分则被称作“垃圾DNA”——一盘在百万年间被逐渐抛弃的杂菜。我们并不非得将这些垃圾抛掉不可,于是,它们便在我们的身体中代代相承,直至今日。

我们竟有这样多的基因长期处于沉默的静止状态,这未免令人困惑。然而,漫长的进化当然为这些废弃之物找到了新的功用。上世纪90年代初,科学家开始注意到垃圾DNA所制造的一种新的RNA。当这种RNA与信使RNA相遇,便会抑止信使RNA的“信息运输”功能。由于身量极小,人们将这些RNA取名为微小RNA(microRNA)。微小RNA分为许多不同的种类,它们通过改变自身的数量,调控不同蛋白的合成。和细胞中几乎所有其他组分一样,微小RNA也不可避免地参与到了肿瘤的发生与发展之中。假使某种微小RNA能够抑制一个促进细胞生长的原癌基因,那么缺少这种RNA的细胞便会长得更快。反过来说,如果另一种微小RNA 在细胞中过多,便可能抑制住一个抑癌因子。事实上,同一个微小RNA能够调节许多不同的基因,引发一连串的交错效应。从前人们将垃圾DNA的突变看做无关紧要,但若这些突变打破了微小RNA 的平衡,细胞也可能因此走向恶性化的深渊。

所谓的“垃圾”原来并不是垃圾。这世上99%的基因都存在于我们身上的细菌,而非我们自身的细胞之中。背景似乎与前景对调了位置,这就又令我想起了发生在宇宙中的故事:原本宇宙中看似最为广袤的虚空,实际却充满了暗物质与暗能量。然而,尽管宇宙学有如此之多的新奇发现,大爆炸理论仍然保持着自己不可撼动的地位。大爆炸理论已不像从前那般简单与明晰,但它却是整个宇宙学图景上浓墨重彩的几笔;它是一副框架,而其中所有的东西——包括偏离与差错——都不是没有意义的呢喃。

上面的道理,同样适用于哈纳汉与温伯格那6个“癌症的标志”。2011年3月,两位科学家又共同撰写了《癌症的标志:下一代》(Hallmarks of Cancer: The Next Generation),回溯了自上篇文章发表后的十余年间,癌症生物学界所取得的进展。他们的结论是,“标志”原则的地位比以往任何时候都要坚固。当然,关于肿瘤的形成机制,尚存有许多还未厘清的复杂理论,肿瘤干细胞和表观遗传或许能在其中发挥更大的作用。也许最终,我们发现的“标志”会超过6个,但愿这数目有限,亦不会大到不可思议。

请 登录 发表评论