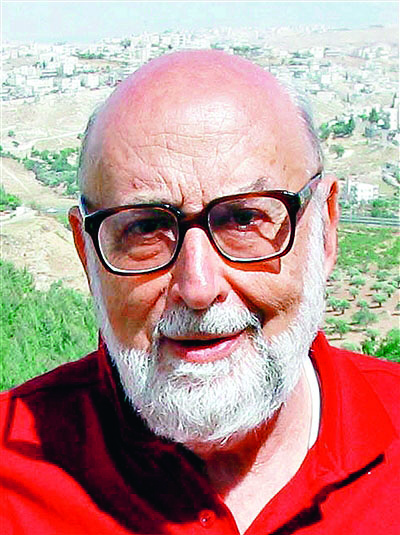

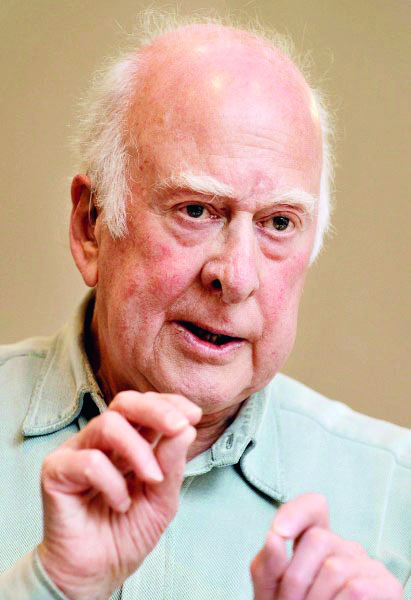

2013年的诺贝尔物理学奖颁给了两位年长的科学家——80岁的弗朗索瓦·恩格勒特(Franois Englert)和84岁的彼得·W·希格斯(Peter W. Higgs)。两位科学家由于对“标准模型”中的基本粒子——希格斯玻色子的预言而获得该奖项。

“标准模型”是粒子物理学一套描述基本力及组成所有物质的基本粒子的理论,它将构成自然界的基本粒子,以及4大基本作用力(强力、弱力、电磁力及引力)中除引力以外的3种统一了起来。标准粒子模型理论中共预言了61种基本粒子的存在,希格斯玻色子是其中最重要的粒子。

希格斯玻色子及希格斯机制最早于1964年由恩格勒特和罗伯特 · 布鲁(Robert Brout,已故)共同提出;同年,希格斯也发表文章提出该理论。理论认为希格斯玻色子是一种自旋为零,不带电荷、色荷,非常不稳定的玻色子,在生成后会立刻衰变。但它又是如此重要,涉及自然界一切基本粒子质量的起源,被称为“上帝粒子”,“标准模型”中其他粒子正是在希格斯玻色子构成的“海洋”中游弋,受其作用产生惯性,最终才有了质量,因此希格斯玻色子是“标准模型”依赖的基石。多年来其他粒子相继被实验所证实,只有希格斯玻色子难觅踪影。

2012年7月4日,欧洲核子研究中心(CERN)发现了一种新粒子,它的许多特征与希格斯玻色子一致。2013年3月14日,该中心发表新闻稿正式宣布,先前探测到的新粒子就是希格斯玻色子。

获奖科学家提出的理论解释了粒子如何获得质量,有助于人类了解亚原子粒子质量的起源。希格斯玻色子是“标准模型”中最后一个被发现的粒子,“上帝粒子”本身无比关键,正因如此,2013年的诺贝尔物理学奖才如此醒目。

请 登录 发表评论