今天,天体物理学的研究已经步入精确宇宙学的时代。借助于几乎覆盖了所有电磁波段的空间和地面望远镜,人们已经能够跨越宇宙演化的长河,描绘出茫茫宇宙结构演化的大历史。从早期宇宙微小尺度的量子涨落到今日宇宙多元化的结构—包括我们身处其中的行星系统到星系乃至宇宙极大尺度的结构,人类都已能够精细刻画其图景。

在多层次的宇宙结构中,星系有着承上启下的作用。按大小分,星系包括了矮星系到巨星系;按形态分,星系更加丰富多彩,有美丽的旋涡星系、光滑的椭圆星系,还有所谓的“四不像”—不规则星系。大小不一、形态各异的星系是如何形成的,这是当代天文与天体物理研究中的最前沿课题之一,海量数据的涌现使这一领域呈现出许多新的课题增长点。

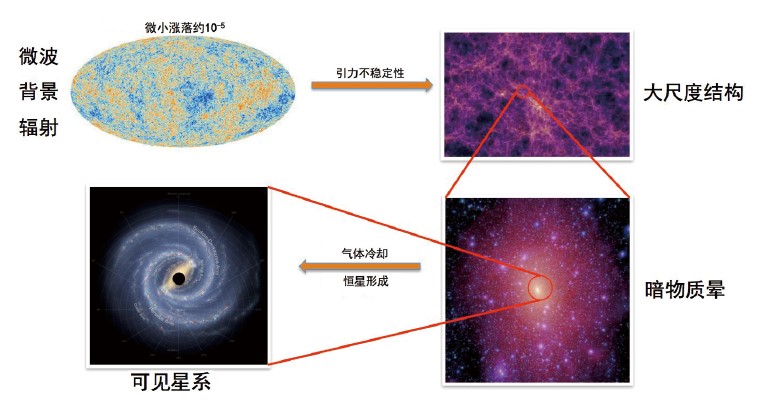

星系形成和演化无疑是一个极其复杂的过程,但经过天文学家几十年的努力,我们已经有了一个基本的框架(见下图)。微波背景辐射观测(图中左上)表明,宇宙极早期非常平滑,密度涨落在十万分之一左右。在引力的放大作用下,宇宙逐渐形成了纤维状的大尺度结构(右上),其中有空洞,也有天文学家所谓的“长城”。达到引力自束缚的暗物质晕(右下)存在于高密度区。暗物质晕内,暗物质占据主导地位,但也有少部分气体。由于辐射和其他耗散过程,气体逐渐冷却,凝聚在暗物质晕的中心并形成恒星。上百亿颗恒星形成了像银河系这样的美丽星系(左下)。几乎每个星系的中心都有超大质量黑洞存在,而星系和黑洞的紧密关联是天文学中的一个谜。这个框架虽然能大体解释星系的很多性质,但也还有许多问题(比如暗物质的本质、气体演化过程和恒星形成等)尚未解决,它们是天文学家深入研究星系形成和演化的源泉和动力。

图. 星系形成和演化的基本框架

这个基本框架预言了大星系可以由小星系碰撞、并和而形成。因此,理解星系之间如何相互作用、碰撞、并和就具有重要的意义。观测上,天文学家发现了许多令人震撼的相互作用星系。星系并和不仅仅涉及引力主导的动力学过程,同时还涉及恒星形成、超新星爆发和反馈、星系中央超大质量黑洞吸积和反馈等复杂物理过程。要理解这些过程,观测当然十分重要,但大型计算机数值模拟也给我们提供了越来越多的启示。

利用观测得到的银河系和仙女星系的位置和速度,通过计算机模拟可以预测这两个星系未来的命运。星系并和过程中,暗物质、气体和恒星这三大组分扮演着不同的角色。研究表明,星系并和可以改变星系的形态和大小,从而对星系多样性的来源提供了线索。

银河系中心有一个400万太阳质量的超大质量黑洞,仙女星系中心的黑洞更高达约1亿太阳质量。这些黑洞或许不能改变这两个星系并和的主要图景,但其强大的引力场将吸积周围物质,并可能引发极为壮观的星爆或活动星系核现象。近邻星系中类似的双黑洞并和还会产生强大的引力波,为天文学家提供了精确检验爱因斯坦相对论的宝贵机遇。

(本文发表于《科学世界》2015年第12期)

请 登录 发表评论