自在冷战高潮期无意中被发现以来,伽玛射线暴以其强度之高、持续时间之短吸引了科学家的关注。随着一代代卫星的观测和一代代天文学家的研究,人们对伽玛暴有了更为深刻的认识,并藉此对宇宙演化的奥秘有了更为深入的了解。不过,伽玛暴还存在诸多未解之谜,其相关的前沿天文物理研究也一直是学术的焦点。

撰文/张博、吴雪峰、戴子高

在一般人看来,星空似乎是亘古不变的,今天我们面对的星空,和人类祖先第一次仰视的星空似乎别无二致。在天文学语境下,超新星遗迹或行星状星云那成千上万年的寿命只是一刹那,而与整个宇宙上百亿年的年龄相比,就算可以持续数百万年的过程也只不过是发生在一眨眼间。那些常见的短时标现象,太阳耀斑也好,变星也罢,也都可以看作是天体漫长演化史诗中的一个音符,对所在天体而言只能算是小打小闹。在这样的背景下,某些极其激烈但又短暂的过程就成了天文学中的异数。

这些异数中,超新星当然是最广为人知的。它们标示的是大质量恒星生命的终结,在爆发期间释放的总能量几乎相当于太阳一生中的产能总量,光度在短时间内能够盖过整个星系。这样的描述乍听上去相当惊人,但是与同属恒星级爆发的伽玛射线暴相比,就实在是小巫见大巫了——虽然伽玛射线暴的持续时间长者只有数百秒,短者不足数十毫秒(而超新星可持续数月),但期间释放的能量却可以达到超新星的上百倍甚至更高,几乎抢了整个宇宙的风头,瞬时亮度甚至有可能胜过全宇宙其他天体的总和。这种认知度相对较低但激烈度堪称全宇宙之最的天象就是本文的主角。从1973年公布发现伽玛暴以来,关于它的研究一直是天文学和物理学中一个极其活跃的前沿领域。自1997年来,有关伽玛暴的观测发现,4次被美国的《科学》杂志评为年度世界十大科技成就之一。

偶然的发现

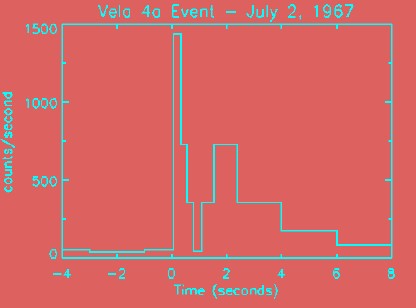

伽玛射线暴的故事始于1967年7月2日。那天,两颗维拉(Vela)4号卫星都接收到了一个双峰伽玛射线信号,而且信号的持续时间很短。当时正值冷战的高潮时期,美苏两国不仅在各个领域都进行着激烈的竞争,还密切监视彼此。探测到第一个确切的伽玛射线暴的维拉4号卫星正是这一时代的产物。“维拉”来自西班牙语“velar”一词,意为看守或警卫。这个系列卫星的研制和发射几乎与《部分禁止核试验条约》的起草与签署同步,目的就在于监测苏联可能违规进行的太空核试验(后期型号也可监测大气层内核试验)。核爆炸的产物少不了高能伽玛光子,而维拉卫星的核心仪器就是专门用于探测这种光子的闪烁体计数器,只要闪烁体被伽玛射线击中,就会发出强度正比于入射光子能量的闪光。

图. 维拉4A卫星记录下的第一个伽玛暴(GRB 670702)的光变曲线,可见明显的短时标双峰结构。 图/R.Klebesadel,I.Strong和R. Olson

维拉卫星都是成对发射的,入轨后每对卫星彼此分开,相距180°,因此可以很好地回避随机高能粒子的干扰。只有两颗卫星同时接收到闪光之后,才能确信对应的伽玛射线信号确实存在。但那天监测到的双峰伽玛射线的结构与核试验的模式明显不符,应该是来自宇宙空间的。不过维拉4号的计数器还不足以为这次事件定位。真正确定这种伽玛射线流量突增事件源自深空而非太阳系天体或其他已知现象,还要等到稍晚的维拉5号和6号卫星的入轨。随着更多数据的积累,“伽玛射线暴”(gamma-ray burst,简称伽玛暴或GRB)这个名词于1973年被正式提出,维拉4号的那次探测也根据出现时间被赋予了GRB 670702的名称,此时距离研究者1969年第一次注意到这起事件已经过去了4年。

所以说,伽玛暴的发现纯属无心插柳的成果。虽然在维拉卫星发射之前,已经有天体物理学家提出,大质量恒星在作为超新星了结一生时会发出大量伽玛光子,但当时并没有多少人把这种说法太当真。当维拉的研究者在1973年公布第一批伽玛暴的信息时,天文学界随即掀起了研究这种新现象的热潮。

一方面是伽玛暴观测仪器研制的方兴未艾。猛烈的伽玛暴虽然壮观,但对其进行系统的观测却着实要花上一番心思。首先,如这种现象的名称所示,它们释放的辐射能主要集中在肉眼不可见的伽玛射线能段;其次,伽玛光子在射向地球之后,几乎都会被大气吸收,因此相关探测器必须要放入宇宙空间。这两点就决定了伽玛暴的观测必须要等到太空时代开始之后才能开展。另外,维拉卫星的初期观测表明,伽玛暴发生的方向和时间均为随机,且持续时间甚短,所以连续工作的大视场探测器是不二之选,否则探测率就成了问题。从1976年德国和美国合作的太阳神2号卫星(Helios 2)起,一系列主要任务与伽玛暴或相关或不相关的航天器都携带了专门用于伽玛暴监测的仪器,它们还一道组成了行星际观测网,利用三角定位法,根据不同航天器接收信号的时间差来克服早期探测器定位能力的不足,实现伽玛暴的精准定位。但可惜的是,由于行星际观测网涉及由多个国家发射、环绕不同太阳系天体运行的众多航天器,各国不同小组之间的数据协调很是麻烦,所以当时还无法做到伽玛暴的及时定位。

另一方面,理论工作者也充分发挥想象力,试图解释这些猛烈爆发的起源之谜。近至星际尘埃对太阳光的散射与邻近恒星的耀发,远至宇宙边缘的原初黑洞蒸发以及正反物质湮灭,一系列光怪陆离的理论陆续浮出了水面,甚至一度造成了模型数量多过了已知伽玛暴数量的纷乱局面。这其中,两大主要理论最终脱颖而出——发生在宇宙学距离上的大质量恒星坍缩,还有出现在银河系之内的中子星相关过程。其中前者涉及的是较超新星更加极端的事件,而后者对能量的要求要低得多,乍看之下更容易满足。

(本文发表于《科学世界》2015年第12期)

请 登录 发表评论