撰文/张博、吴雪峰、戴子高

究竟从何而来?

因为这两类模型预言的伽玛暴空间分布以及可能的后续余辉行为彼此不同,将它们区分开来的方法无他,只有依靠更多的探测以及后续研究。虽然20世纪70年代末80年代初人们在行为类似于伽玛暴的软伽玛射线复现源SGR 0526-66的光变曲线中发现了周期式脉冲,80年代末日本的银河卫星(Ginga)又在GRB 880205等伽玛暴的能谱中探测到了疑似“回旋共振吸收线”的结构,让伽玛暴的中子星起源说一度占了上风,但进入90年代,作为美国宇航局(NASA)四大空间天文台之一的康普顿伽玛射线天文台(Compton Gamma-Ray Observatory)以几乎每天一次的探测率,最后给出了上千个伽玛暴在天空中几近各向同性的位置分布,让起源于宇宙学距离上的大质量恒星坍缩学说成为主流。

个中原因何在?因为根据当时的巡天结果,中子星主要分布在银河系的银盘上,所以如果伽玛暴来自中子星,那么理应集中于银盘区域,而这与实际情况不符。当然,如果假设伽玛暴来自几乎呈球状的银冕,又或者是100秒差距之内的近距恒星,各向同性分布也还在情理之中。但这种情况要求太多的假设,从理论模型的角度来看,简洁性大打折扣,说服力总归差了一些。

其实不仅仅是数据积累和空间分布的问题。截至2000年退役时,康普顿伽玛射线天文台在能谱、光变以及后续观测方面均为伽玛暴的研究作出了不可磨灭的贡献。与前辈相比,康普顿的伽玛暴与瞬变源监测实验仪器(BATSE)可以更好地分辨出每个伽玛暴的光谱,从而否定了回旋共振吸收线的存在,让伽玛暴能谱的双幂律谱形态深入人心。同时通过对BATSE探测到的历次伽玛暴进行统计,研究者还发现了伽玛暴持续时间的双模分布——以2秒为界,分为长暴和短暴两类,前者能谱较后者更软(更集中于低能段)。由于短暴的持续时间难以由大质量恒星坍缩模型来满足,这促使理论工作者开始考虑新的伽玛暴爆发机制,也就是双致密星(可以是两颗中子星,也可以是中子星与黑洞的组合)的并合。而当前伽玛暴研究离不开的工具——伽玛暴坐标定位网(GCN)系统的建立也始于康普顿时代,这一系统后来不仅只为BATSE服务,还可以实时发布其他卫星以及地面多波段伽玛暴监测仪器的数据,让及时的后续观测成为了可能,最终带来了伽玛暴余辉的发现与身份的确认。

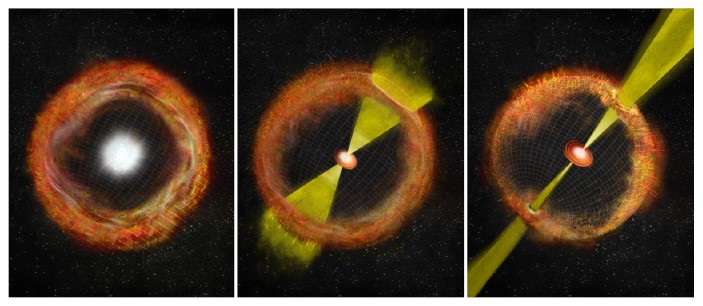

由于数千个伽玛暴各向同性的空间分布让宇宙学起源理论占据了主导,在康普顿天文台时代,理论工作者已经在此框架下将标准模型建立并完善了起来。大致说来,伽玛暴的前身星无论是大质量恒星还是双致密星,最终都会形成一个中心致密天体(传统观点认为是黑洞,不过有种种迹象表明也可以是大质量磁星,也就是磁场极强的中子星,随后再坍缩为黑洞),周围则是一个小而致密的吸积盘,将物质导向致密天体。吸积盘在磁场或中微子的作用下,会沿致密天体自转轴射出一对方向相反的相对论性喷流,其运动速度极其接近光速,最快甚至可达光速的99.99995%。喷流一路穿出星体周围的包层,随后内部因抛射物的速度差导致了彼此的碰撞,产生了卫星接收到的伽玛射线瞬时辐射;而喷流与外部星际介质的相互作用也会造就外激波,理应伴以从X射线到射电的多波段余辉,可以被相应的望远镜观测到。

图. 伽玛暴(长暴)中心能源的示意图,从星体中心坍缩形成的致密星射出的喷流(黄色部分)穿过星周包层,最终产生所见的爆发。 图/B. Saxton

这样看来,要判定伽玛暴的确切起源,最重要的就是寻找与之相伴而来(成协)的余辉,当然还有测定它们的红移。在康普顿时代,受限于卫星反应时间与定位能力,伽玛暴的多波段后续观测还没能真正变成现实。在理论需求的指导下,新一代伽玛暴监测仪器也明确了发展方向:在视场之外,还要兼顾反应速度与定位精度,这几条缺一不可。

接下来的突破来自意大利与荷兰合作的贝波X射线卫星(BeppoSAX)以及美国的高能暂现源探测器2号卫星(HETE-2)。1996年发射的贝波卫星定位精度达到了角分级,且具备较宽的覆盖能段。再加上相对前任更快的反应速度,它作出了众多划时代的发现:第一个有X射线和光学余辉观测的GRB 970228、第一个有宿主星系红移与射电余辉观测的GRB 970508、第一个可能与超新星成协的伽玛暴GRB 980425、第一个伴以强烈光学闪的伽玛暴GRB 990123……这些发现说明了伽玛暴标准模型的正确性,同时明确了中心能源的喷流在整个爆发过程中的地位,放松了伽玛暴对能量的需求。这是因为伽玛暴抛出的物质大抵集中在喷流中,而毋须各向同性的爆发(这样伽玛暴的爆发率理论上要提高很多,但由于只有喷流几乎瞄准地球的伽玛暴才能被空间探测器观测到,因此这一点对爆发的探测率并无影响)。而2000年升空的HETE-2则确认GRB 030329与随之而来的超新星2003dh确实相关,明确了长伽玛暴与超新星的成协性,最终敲定了长暴的中心能源天体——坍缩的大质量恒星。

这里问题就来了:同为大质量恒星,为何有的只能爆发形成超新星,而有的就可以产生更加壮观的伽玛暴呢?经典理论认为,这里的关键在于前身天体的角动量。只有当坍缩星保持有足够多的角动量,换句话说要具备足够快的自转时,伽玛暴才有可能发生。考虑恒星的星风会带走相当一部分角动量,而星体金属丰度(在天文学中,金属指的是所有原子序数大于氦的元素)越高,辐射压就越强,星风相应就更为猛烈,因此贫金属星更容易充当伽玛暴的前身星。这一点已经部分得到了观测的证实,如很多长暴都是发生在贫金属星系的产星区之中的,且往往是宿主星系金属丰度越高,则爆发能量越低。当然,这也是存在例外的,而伽玛暴与超新星的成协性以及相关天体的金属丰度问题至今仍是饶为吸引人的话题,其中的不确定之处仍有很多。

(本文发表于《科学世界》2015年第12期)

请 登录 发表评论