40亿年之内,银河系将与仙女星系相撞!人类的家园将会怎样?

为什么暗物质必不可少?

看不见也摸不着的暗物质真的存在吗?如果不假设存在暗物质的话,现有的物理学理论根本无法解释宇宙中出现的各种异常现象。虽然时至今日依然没能揭示暗物质的真相,但是许多研究者都认为它确实存在。

除了兹威基在20世纪30年代提出星系团存在“看不见的质量”之外,天文学家还观测到许多奇异的现象。考虑暗物质的存在,可以很好地解释这些不可思议的现象。

在银河系内也发现了质量不一致

荷兰天文学家简·奥尔特(Jan Oort,1900~1992)在20世纪30年代曾经用两种方法计算过银河系内太阳周围的质量密度(单位体积内存在多少质量的物质)。一种方法是根据恒星的运动速度来推测质量密度(力学方法),利用了运动速度越快质量密度越大(引力越大)这一关系。另一种方法是根据恒星亮度来推测质量密度(光学方法),利用了恒星越明亮质量越大这一关系。这两种方法与兹威基在计算星系团质量时所用的方法几乎完全相同。

计算结果表明,用力学方法计算出的质量密度是光学方法的2倍多。与兹威基对后发座星系团的观测结果相同,仅靠可见星的质量根本不可能达到这么多。

当时,人们把不足的那部分质量称为“丢失的质量”。现在,科学家通过把很难观测到的高温气体以及暗物质的质量加到一起,正好填补了不足的那部分质量。

仙女星系在“异常旋转”

20世纪70年代,美国天文学家薇拉·鲁宾(Vera Rubin,1928~)对仙女星系圆盘部分的转速进行了研究。结果发现,星系盘内侧与外侧的转速几乎相同。实际上,这正是最令人不可思议之处。

在仙女星系等旋涡星系中央的核球上聚集着大量恒星。也就是说,星系的质量分布集中于星系盘的中心部分(中心部分较重)。根据物理学定律,靠近中心部分的恒星的转速应当较快,远离中心的外围部分恒星的转速应当较慢。出乎意料的是,仙女星系并不遵循这一定律。

鲁宾同时还观测了仙女星系之外的圆盘形星系的转速。结果发现,其他星系圆盘内侧和外侧的转速也大致相同。星系盘的“异常旋转”是观测事实,没有任何可疑之处。这样的话,必定有其他什么地方出错了。

鲁宾推断,或许质量集中在中心部分这一观点是错误的。如果整个星系中广泛分布着恒星之外的“看不见的物质”的话,质量就不会集中在中心部分,也就能很好地解释星系为什么会“异常旋转”了。如今,科学家把这种看不见的物质称为暗物质。

暗物质能够很好地解释兹威基、奥尔特以及鲁宾所观测到的奇异现象,同时又不与其他物理理论冲突。70年代的模拟研究也表明,仅靠可见物质的质量还不足以使旋涡星系的圆盘形结构稳定(暗物质必不可少)。于是,越来越多的科学家开始相信确实存在着暗物质。

漂浮在宇宙中的“隐形透镜”

虽然任何望远镜都无法观测到暗物质,不过,科学家利用“引力透镜效应”能够间接“看到”暗物质。

引力透镜效应是爱因斯坦的广义相对论所预言的一种现象,具体来说,空间在大的质量(也就是引力)附近会发生畸变,光线经过发生畸变的空间时,行进路径会发生改变。

虽然我们无法看到暗物质自身,但是,在较大的暗物质团附近,其产生的引力会导致引力透镜效应。也就是说,暗物质团是漂浮在宇宙中能让光线弯曲的“隐形透镜”。利用这一现象,可以在某种程度上确定暗物质大概有多少,以及存在于哪里。

你的身边也有暗物质

暗物质广泛分布在整个宇宙中,当然,你的身边也存在着暗物质。太阳系内的暗物质密度大约为每立方米0.0000000000003克(3.0×10-13 g/m3)。也许你会说,这也未免太稀薄了吧。但是,你要知道这已经比宇宙中的暗物质平均密度高了1000亿倍。尽管暗物质的密度非常低,但是,其总量却相当大。研究认为,在整个宇宙中,暗物质是可见物质(构成普通物质的原子)的大约5倍。

如今,科学家已经基本上摸清楚了暗物质的“脾气”——产生引力,却不发光(电磁波),但是依然没能完全揭开它的庐山真面目。不过,理论上推断存在,但是迄今尚未发现的几种基本粒子或许是暗物质的热门候选粒子。基本粒子是自然界中最小的单位。中轻微子(neutralino)和轴子(axion)很可能是暗物质粒子,不过,现在尚未有确定的证据。

研究认为,暗物质是星系碰撞的“幕后操纵者”。那么,为什么星系包裹在暗物质内呢?科学家给出的答案是:恒星和星系都是在暗物质晕的中心附近形成的。

在引力的作用下,致密的地方变得更密

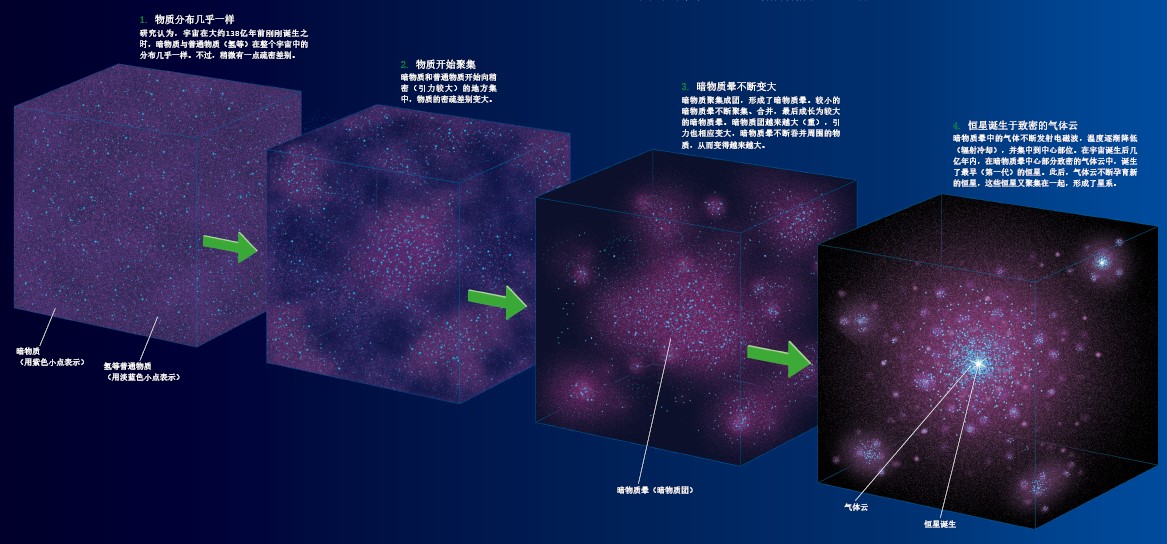

下图的1~4描绘了恒星在暗物质团中形成的过程。紫色小点代表暗物质,浅蓝色小点代表氢等普通物质。

宇宙诞生于大约138亿年前,在诞生之初,宇宙中暗物质和普通物质的分布几乎一样(1)。不过,并不是完全一样,而是稍稍有些疏密差别。

在暗物质略微致密一点的部位,引力也比周围略微大一点。在引力大的地方,周围的物质被吸引。结果,物质就集中到暗物质稍微致密一点的地方(2)。

暗物质的集团不断扩大,最后形成暗物质晕。较小(较轻)的暗物质晕相互合并,成长为较大(较重)的暗物质晕(3)。氢等物质以高温稀薄气体的形式广泛分布在整个暗物质晕中。

图. 最早的恒星诞生于暗物质晕

图片描绘了在暗物质晕中,高度密集的物质(气体云)孕育出恒星的过程。氢是气体云的主要组成元素。最早(第一代)的恒星就诞生于致密的气体云。科学家认为,最早的恒星是在宇宙诞生后几亿年内出现的。

研究认为,第一代恒星的寿命只有300万年左右,后来发生了“超新星爆发”,氢、氦以及在恒星内合成的其他元素四处飞散。此后,以这些元素为原材料,在致密气体云中,不断孕育出新的恒星。在宇宙诞生8亿年后(大约130亿年前),就出现了群星汇集的早期星系。

如果没有暗物质的话,或许不会出现人类

研究认为,广泛分布在暗物质晕中的高温气体不断向周围释放能量(电磁波),温度逐渐变低。气体变冷后,不断聚集到暗物质晕的中心附近,并成为构成恒星的原材料。这样一来,在暗物质晕的中心部分所形成的致密气体云中,就诞生了最早的恒星(4)。

模拟结果表明,如果宇宙中没有暗物质的话,收集够恒星原材料所需的时间可能会更加漫长。宇宙在“短暂”的138亿年的生命历程中,能够创造出一个存在各种星系的“繁华世界”,其背后功臣非暗物质莫属。可以说,人类今天的存在也是托暗物质的福。

(本文发表于《科学世界》2015年第12期)

请 登录 发表评论