得天独厚的大亚湾中微子实验室

大亚湾中微子实验室位于深圳市区以东约50千米、香港东北约55千米的大亚湾核电站群附近的山洞内。作为探测反应堆中微子的实验场所,大亚湾实验室的条件在全世界范围内都算是得天独厚。大亚湾核电站与岭澳核电站相距很近,形成功率为世界第二大的反应堆群。紧靠反应堆即有较高的山,在距反应堆300〜500米外,山高达到100米以上;在距反应堆约2千米(振荡极大值)处的山高约400米。这非常有利于屏蔽宇宙线的干扰。山体由整体的花岗石构成,很适于开凿隧道和建立较大的地下实验室。

中国科学院高能物理研究所的科研人员于2003年提出了实验和探测器设计的总体方案,2007年10月破土动工。2011年中逐步完成了探测器的建造与安装,2011年8月开始近点取数,12月24日开始远近点同时运行。在这里,来自中国、美国、俄罗斯、捷克、中国香港和台湾等国家和地区的上百名科学家展开了密切的合作。

θ13很小,也就是说只会有很少一部分中微子会发生振荡,因此需要非常精密的实验才能观察到。大亚湾实验的设计精度为1%,即只要有1%以上的中微子发生振荡就能被测出来。

反应堆在发电时会发出大量的中微子,它们是不稳定的裂变子核发生β衰变后发出的。因为裂变过程非常复杂,难以精确地预言到底产生了多少中微子。这个误差大约是2%〜3%。那么如何测到1%的振荡呢?除了在振荡极大值处放置探测器来测量振荡大小外,科学家们在反应堆附近,振荡还没有发生的地方也放置探测器来测量反应堆发出了多少中微子。通过使用完全相同的探测器在远点和近点相对测量,就可以抵消掉计算反应堆中微子束流的误差。大亚湾实验是第一个进行远近点相对测量的反应堆中微子实验,因此精度比世界上的其他几个实验高得多。

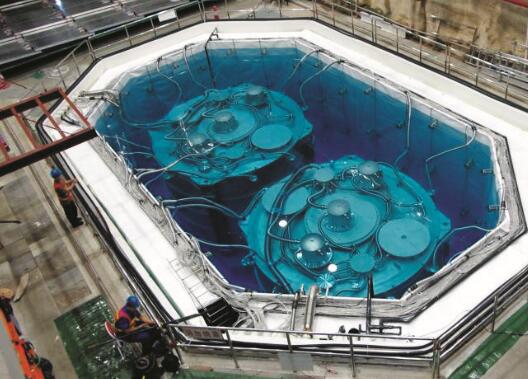

图:1号近厅的两个探测器测量大亚湾的两个反应堆

由于大亚湾共有6个反应堆,形成2个反应堆群,因此需要2个近点探测器分别对它们进行测量。大亚湾近点探测器距离反应堆约360米,岭澳近点探测器距反应堆约500米。4个远点探测器离大亚湾反应堆1900米,离岭澳反应堆1600米,处于反应堆中微子振荡的极大值处附近。还有一个中央实验站也可放置探测器进行测量,以改变实验的系统误差,检验结果的可靠性。实验站之间用水平隧道相连,可以方便地在不同实验站之间移动探测器。

所有的8个探测器完全相同。每个探测器为直径5米、高5米的圆柱形,装满透明的液体闪烁体,重110吨。这些探测器是利用反电子中微子在大型液体闪烁体中的反β衰变来探测中微子。反β衰变反应是反电子中微子被氢核俘获,生成一个正电子和一个中子。中微子的能量几乎全被正电子带走,在液体闪烁体内有1MeV〜8MeV的能量沉积。生成的中子经慢化后在液体闪烁体中掺杂的钆元素上被俘获,以光子的形式放出约8MeV的能量,比正电子信号平均慢30微秒。高灵敏度的光电倍增管安装在探测器的内表面,放大并记录这些闪光。根据正电子信号与中子信号在能量与时间上的相关性可以清晰地分辨出中微子与其他本底干扰。最严重的干扰来自宇宙线,因此将探测器置于山腹内的地下实验大厅里,以尽量屏蔽宇宙线。

虽然探测器位于较深的地下,宇宙线因山体屏蔽而会被减弱1万倍,但仍比中微子多200倍,所以还要采取进一步措施消除干扰。每个实验大厅内都有一个10米深的巨大水池,里面装有2000吨纯净水。中微子探测器放在水池中,四周的纯净水兼作宇宙线的探测器和屏蔽层。宇宙线在水中会激发出切连科夫光,被安装在水池四周的众多光电倍增管探测到,这样就可扣除宇宙线的干扰。另外,高能宇宙线会使附近岩石中产生大量次级粒子,岩石本身的天然放射性也会产生大量光子,这些粒子也会被水屏蔽掉。这样,宇宙线带来的本底可以减少到中微子事例的0.5%以下。

发现第三种中微子振荡

这次大亚湾实验使用了6个中微子探测器。1号近厅内的2个探测器测量大亚湾的2个反应堆,2号近厅内的1个探测器测量岭澳和岭澳二期的4个反应堆,3号远厅的3个探测器测量振荡后的中微子。

从2011年12月24号开始,到2012年 2月17号这55天收集到的数据中,实验组发现,如果不考虑中微子振荡的话,那么从近厅的观测结果预测远厅应观测到10530个中微子,而实际上远厅只观测到9901个中微子。这表明中微子发生了振荡。经过计算,得到 sin22θ13=0.092,置信度高达5.2个标准差。在后续的实验中,通过完善探测器布局,获取更多的数据,减少统计与系统的误差,实验结果还会更加精确。

中国科学院副院长、中国物理学会理事长詹文龙院士评价说:“大亚湾实验的结果具有极为重要的科学意义。它不仅使我们更深入了解了中微子的基本特性,也使我们知道未来的中微子物理发展有一个光明的前景。我们可以较为容易地建造下一代中微子实验来寻找中微子振荡中的CP破坏,并搞清楚不同种类的中微子的质量顺序。”诺贝尔物理学奖得主李政道也给中科院高能物理所发来邮件,表示“这是物理学上具有重要基础意义的一项重大成就”。

(本文发表于《科学世界》2012年第5期)

请 登录 发表评论