火锅、炖菜、煲汤、烤肉……冬季虽然寒冷,但令人垂涎欲滴的丰富美食,让人食欲大增。食欲,对我们来说究竟意味着什么呢?有人说,食欲带给我们大快朵颐的无限快感;也有人说,食欲是减肥的“天敌”,令人憎恶。

食欲对人类的生存意义重大。为了维持生命,我们每天都需要摄取一定的营养。大脑是最为重要的器官,正是它,调控着食欲的有无及大小。

饥饿感和饱腹感均来自于大脑

在一天当中的某个时间,我们会感到饥饿。饥肠辘辘让人不适和不安,我们就有了“吃点东西”的欲望。吃完饭后,我们又会感到肚子饱了,再也吃不下去了,就会停止进食。也就是说,饥饿感是提醒我们补充身体所需营养的信号;饱腹感则是已经摄取了足够营养、停止进食的信号。

那么,饥饿感和饱腹感究竟来自哪里呢?相信许多读者都有过这样的经历:当我们肚子饿的时候,会听到肚子饿得咕咕叫;吃饱的时候,我们常常会下意识地摸着肚子,感觉很撑。这样一来,大家肯定会说,肠胃才是产生饥饿感和饱腹感的器官。其实,饥饿感和饱腹感都来自于大脑。

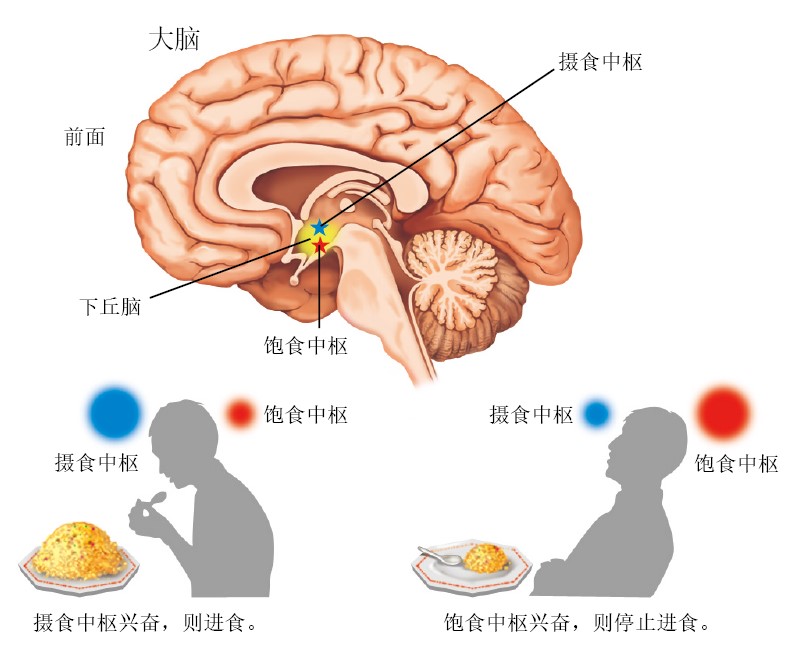

大脑占据了人脑的大部分空间。下丘脑位于大脑腹面、丘脑的下方,其中有控制食欲的神经中枢,分为摄食中枢和饱食中枢两部分。摄食中枢集中了产生饥饿感的神经细胞,而饱食中枢则集中了产生饱腹感的神经细胞。人体感到饥饿需要进食时,摄食中枢的神经细胞会向大脑各处发送信号,使人产生食欲。找到食物后,通过咀嚼、吞咽、分泌唾液、消化吸收等一系列动作,自然而然地完成进食。另一方面,当人体获得足够的营养后,饱食中枢的神经细胞将抑制进食欲望和进食行为。

那么,这些神经细胞是如何“把握”体内的营养状态是否充足的呢?在这里,我们不得不说,血液中的营养素“功不可没”。营养素随着血液循环被输送到大脑,与摄食中枢及饱食中枢的神经细胞结合或被吸收。针对同一营养素,摄食中枢和饱食中枢的神经细胞有着完全相反的反应。

那么,我们就来看看人体是如何感觉吃饱了,又是如何感到饥饿的吧。

食欲由大脑的摄食中枢和饱食中枢控制

摄食中枢的神经细胞受刺激兴奋,产生饥饿感,则进食。与此相反,饱食中枢的神经细胞受刺激兴奋,则感觉吃饱了,就会停止进食。图中用蓝点(摄食中枢)和红点(饱食中枢)的大小来表示摄食中枢和饱食中枢兴奋度的强弱。

血液中的营养素作用于食欲中枢

即使不运动、不用脑,为了维持正常的生命活动,人体也需要消耗一定的能量。食物中所含的碳水化合物和脂肪是为生命活动提供能量的主要物质。

吃完饭后,食物中的碳水化合物在小肠内分解为葡萄糖(一种单糖)后进入血液中。当血液中的葡萄糖增多时,胰腺的胰岛细胞就会分泌胰岛素,来降低血液中的葡萄糖含量。

葡萄糖和胰岛素随着血液循环进入大脑的食欲中枢(摄食中枢和饱食中枢),饱食中枢的神经细胞因受到刺激而兴奋。与此同时,摄食中枢的活动受到抑制。活跃的饱食中枢神经细胞向大脑和身体的各个部位发送信号,来抑制摄食行为。

另外,来自胃部的信息也作用于饱食中枢。进食后,胃充胀,其释放的信息通过神经细胞的信号被传递到饱食中枢,刺激饱食中枢兴奋。肥胖症患者往往通过手术切除一部分胃以减少饭量。这样一来,吃下少量的食物后,胃就会充胀,产生饱腹感,所释放的信息被传递到饱食中枢后,患者就会停止进食。

饭后,随着时间的推移,血液中的葡萄糖含量逐渐减少,摄食中枢的神经细胞开始兴奋。

另外,如果长时间处于饥饿状态,人体就会缺乏提供能量的营养素,并将“透支”体内储存的能量。皮下组织中储存的皮下脂肪(中性脂肪)将随着血液进入肝脏,分解后产生能量。脂肪酸是中性脂肪的主要成分。中性脂肪分解后,生成脂肪酸,脂肪酸进入血液后,刺激大脑的摄食中枢神经细胞兴奋,同时抑制饱食中枢活动。这样一来,摄食中枢兴奋,产生饥饿感,就需要进食。

在这种机制下,当人体需要摄取营养时,摄食中枢受刺激兴奋,产生食欲,人就需要吃饭;当人体摄取了足够的营养后,饱食中枢受刺激兴奋,就停止进食。

假如人体的这种调节机制受到破坏而不能发挥作用的话,会导致怎样的后果呢?实际上,有些人因为饱食中枢或摄食中枢不能正常发挥作用而饮食过度,最终导致肥胖过度。

除了体内的营养状态以及胃充胀时所释放的信息刺激摄食中枢或饱食中枢之外,当我们看到美食、闻到香味、品尝美味时,视觉、嗅觉及味觉等感官信息也会刺激摄食中枢的神经细胞,“勾起”食欲。与此相反,如果食物的外观、气味和味道令人厌恶的话,将会极大地影响人们的食欲。

(本文发表于《科学世界》2013年第3期)

请 登录 发表评论