在欧洲历史上,占星术(Astrology)和天文学(Astronomy)的分道扬镳始于望远镜的发明。时至今日,大多数人已不再迷信占星术,但是仍有不少人热衷于将生日和星座与智慧、性格和命运联系起来,甚至还有大物理学家把自己的聪明才智归因于幸运的生日或星座,真令人啼笑皆非。

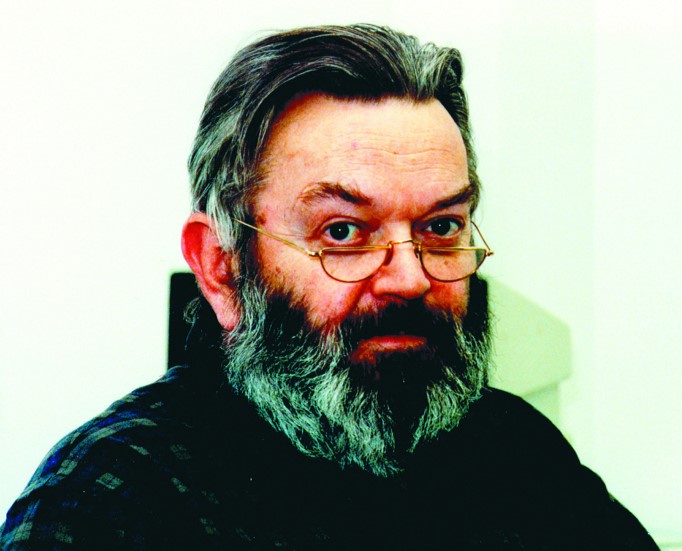

马丁纽斯·韦尔特曼

荷兰籍物理学家马丁纽斯·韦尔特曼(Martinus Veltman)出生于1931年6月27日,是一位个性孤傲却不乏冷幽默的人。他曾在自己的科普著作《神奇的粒子世界》(Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics)中不点名地自我表扬了一番:“如果在夏季出生,最好是在6月份,这对人的高智商最有利。我的这个猜测基本上适用于诺贝尔奖得主,不过爱因斯坦却出生在3月份。”他的确智力超群而且独具慧眼,很早就深信杨振宁和罗伯特·米尔斯(Robert Mills)在1954年提出的规范场理论必有大用途,并指导自己的天才研究生杰拉德·特·胡夫特(Gerard´t Hooft)研究杨-米尔斯理论的重整化问题。1971年,特·胡夫特完美地证明了“基于规范对称性及其自发破缺机制的电弱相互作用模型”是可重整的。这不仅成全了该模型,使之日后成为基本粒子物理学的标准理论,而且使年仅25岁的特·胡夫特名声大噪。按照星相学的说法,巨蟹座的人性格敏感而孤傲,巧合的是,韦尔特曼是巨蟹座。无独有偶,特·胡夫特的性格也是敏感孤傲,而他生于1946年7月5日,同样也是巨蟹座。最让导师韦尔特曼心理不平衡的是,作为学生的特·胡夫特的人气和名气远远盖过了自己,尽管后者的博士论文选题和有关计算程序,都离不开自己的指点和贡献。1972年获得博士学位后,特·胡夫特访问欧洲核子研究中心(CERN)并在那里工作了两年,随后回到母校乌特勒支大学(Utrecht University)任教,开始与导师共事。可是一山容不得二虎,韦尔特曼最终于1981年黯然离开乌特勒支大学,成为美国密歇根大学(University of Michigan)的终身教授。不过,岁月的流逝,最终还是冲淡了这对师生之间的嫌隙和恩怨。得知自己将与特·胡夫特分享1999年的诺贝尔物理学奖之后,两鬓已经霜白的韦尔特曼愉快地回到祖国,和得意门生携手出现在母校为他们举办的庆祝会上。

谢尔登·格拉肖

1979年的诺贝尔物理学奖得主之一谢尔登·格拉肖(Sheldon Glashow)是一个乐观豁达、风趣幽默、充满智慧的美国人,按照所谓的相学,他的性格特别符合射手座的特征。出生于1932年12月5日的他,对自己的生日尤为得意,原因在于12月5日也是物理学大师阿诺德·索末菲(Arnold Sommerfeld)和维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)的生日。这种巧合可谓百年不遇,因为索末菲、海森堡和格拉肖三位学者在一定程度上代表了量子论、量子力学和量子场论三个时代的变迁。热衷于调侃同行的格拉肖在学术圈内留下很多有趣的故事,比如他把希格斯机制(Higgs Mechanism)称作史蒂文·温伯格(Steven Weinberg)的“厕所”。事实上,格拉肖本人早在1961年就构建了电弱统一理论的基本框架,但其中缺少一个规范对称性破缺的机制以产生粒子的质量。1968年,温伯格将格拉肖的理论与希格斯机制结合起来,建立了电弱相互作用的标准模型,而关于该模型可重整性的证明就是特·胡夫特在1971年完成的杰作。假如把这一理论比作温伯格的房子,那么希格斯机制就是格拉肖所说的厕所—它既必不可少,却又上不得台面。有人认为,格拉肖的调侃之言包含了一些可疑的羡慕嫉妒恨,或许是在惋惜自己当初为什么没有在“房子”里面安上“厕所”,否则后来就不需要与温伯格等人分享诺贝尔奖了。

虽然与格拉肖的星座相同,索末菲和海森堡的性格中却带有明显的德意志民族的特点。作为史上最伟大的博士生导师,索末菲特别讲究老派的德国礼仪,喜欢学生们在自己面前保持恭敬的礼节,虽然他们在讨论物理问题时会把一切繁文缛节都忘掉。令人钦佩的是,索末菲的博士生中有4人获得了诺贝尔奖,而他的硕士生中也有3人荣获了诺贝尔奖。就连生性狂妄不羁的沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)面对导师索末菲也是恭敬有加,甚至曾经一本正经地给导师写信道:“您紧皱的眉头总是让我深感敬畏。自从1918年我第一次见到您以来,一个深藏的秘密无疑就是,为什么只有您能成功地让我感到敬畏……”与泡利相比,海森堡对导师的感觉或许有所不同,毕竟自己和导师拥有相同的星座,甚至同一天过生日!作为射手座的一员,酷爱音乐和大自然的海森堡在亲历了第二次世界大战的风云变幻之后仍然保持了乐观豁达的精神,并成功地将德国科学界从战后的废墟中重建起来。

总之,生日和星座未必能给人带来好运,至于它们是否决定了每个人的性格和智商,更是根本算不上什么科学问题。然而当我们回顾历史并考证大科学家们的功过得失时,往往会发现他们其实也都是性情中人。

(本文发表于《科学世界》2013年第3期)

请 登录 发表评论