人体不能直接使用来自食物的能量,而是以ATP(腺苷三磷酸)分子为能量之源,进行各种生命活动。线粒体是细胞内产生ATP的重要部位,它以食物中所含的能量为原料,合成可在体内使用的能量之源—ATP。

线粒体内膜中一种称为“ATP合酶”的蛋白质负责合成ATP。20世纪60年代,科学家就发现了ATP合酶。可是,ATP合酶合成ATP的过程则是一个困扰了科学家多年的难解之谜。

通过旋转生成蛋白质

1981年,美国化学家保罗•博耶(Paul Boyer,1918年~)提出了“ATP合酶旋转生成ATP”的旋转理论,但是并没有得到学术界的认可。

就在全世界的研究人员对此争论不休时,日本京都产业大学的吉田贤右教授领导的研究小组首次成功观察到了ATP合酶的旋转。该项研究于1997年公开发表,成为了支持博耶旋转理论的关键证据,证实了旋转理论的正确性。博耶也于当年获得了诺贝尔化学奖。他观看了吉田教授送给他的记录ATP合酶旋转的录像后,万分感慨地说:“这是我一生中所看到的最令人激动的录像。”

ATP的合成机制与水力发电类似

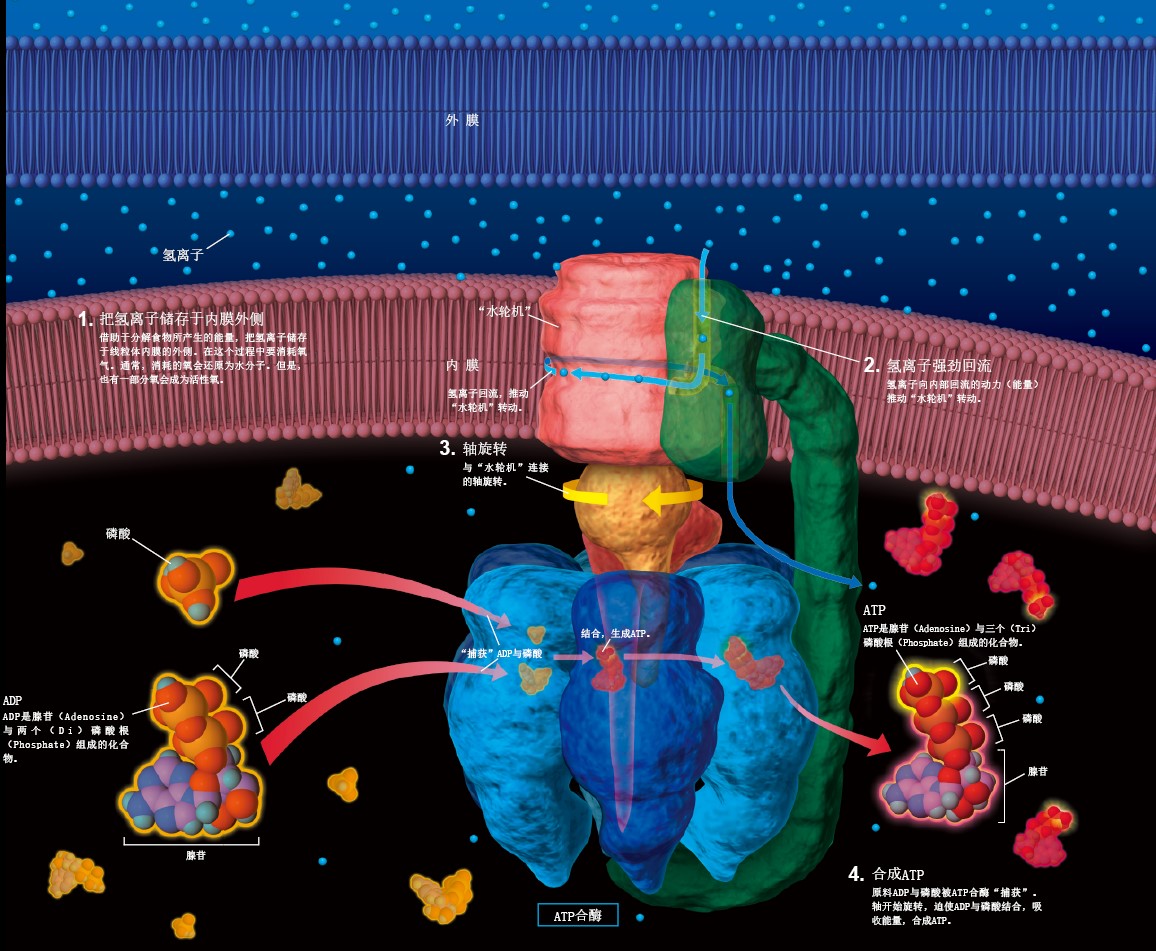

ATP合酶旋转生成ATP的机制与水力发电非常相似。水力发电利用储存在水库的水向低处流动时所含的动力(能量),推动水轮机转动,从而产生电能。线粒体则利用来自食物的能量把氢离子“搬运”到线粒体外侧,并将其储存起来。当储存的氢离子穿过ATP合酶向线粒体内部回流时,所产生的动力会带动ATP合酶内的“水轮机”旋转,从而生成ATP。

生成ATP的机制(1~4)

借助于分解食物所获得的能量,把氢离子储存在线粒体外侧(1)。氢离子向线粒体内部回流所产生的动力(能量)推动ATP合酶的“水轮机”(相当于“转子”)转动(2),从而使与其相连的轴(相当于“定子”)发生旋转(3)。轴的旋转导致蛋白质结构发生变化。于是,ADP(腺苷二磷酸)与磷酸结合,生成了ATP(4)。

(本文发表于《科学世界》2013年第4期)

请 登录 发表评论