什么是洞穴鱼类?

洞穴鱼类,是指那些以洞穴或者地下河为栖息环境的鱼类。离开这个环境,它们就不能完成其生活史,也不能正常地繁殖后代。由于长期生活在这样的环境里,这些鱼类在身体特征上也逐渐产生了变化,表现出对洞穴黑暗极端环境的适应。这些变化主要体现在两个方面,一是退化或器官功能的减弱,另一个是特化或器官功能的加强。

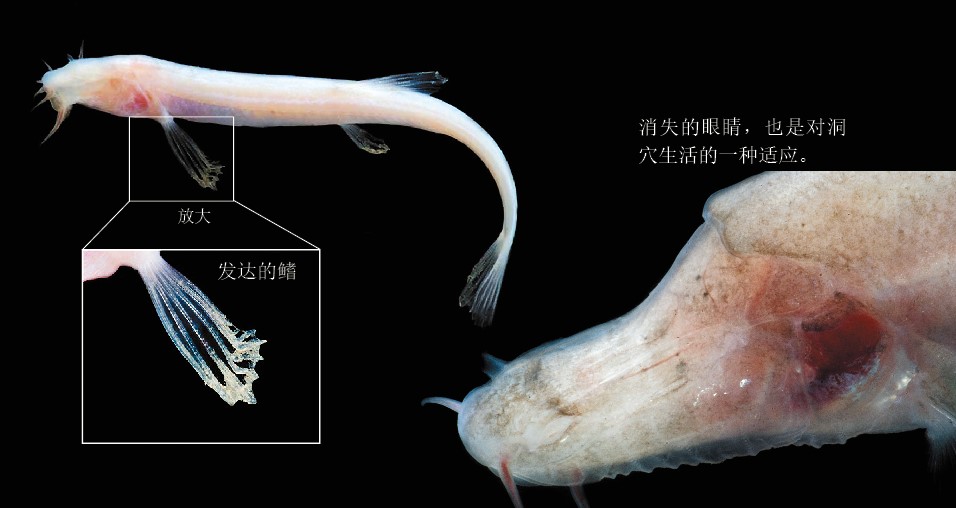

一般来讲,环境变暗对视觉器官的改造是首当其冲的。在丝毫没有光线的黑暗环境下,眼睛完全失去了感光和视物的作用,基本不再有存在的价值。因此,它们的眼睛变得越来越小,慢慢演化成一对眼点。还有很多种洞穴鱼的眼睛则完全消失,连眼点都不剩,视神经也基本退化。

洞穴鱼类的身体特征

此外,在黑暗环境下,体色失去其在行为学上的意义,也失去抵抗紫外线辐射的功能,故而洞穴鱼的体色褪去,身体变得半透明,有些还可以从外面直接看到体内那颗跳动的心脏。与之相似地,很多其他类群的洞穴生物也有这种现象。

从另一方面看,虽然有的器官功能削弱了,但有些器官的功能反而得到了加强。譬如洞穴鱼类的触须和副肢一般相对较长。另外,它们身上的侧线系统也要比一般的地表鱼类发达。通过触须和侧线,洞穴鱼类可以更好地感知环境与猎物,从容地在洞穴里生活。我国的洞穴鱼里,有的种类最奇怪的地方不是消失的眼睛和半透明的身体,而是头顶上生出了一个向前突出的角来,颇有些“水中独角仙”的味道,这在一般鱼类当中可不多见。

我国对洞穴鱼的研究起步比较晚,至今只有30多年的历史。但在这短短的时间里,已经发现并记录了100多种洞穴鱼类,是世界上洞穴鱼类最多的国家,而且每年都还有新的洞穴鱼类被发现。中国丰富的洞穴鱼类资源,为探索极端环境下生命的演化过程提供了充足的科学材料。但是,这些洞穴鱼类的绝对数量却非常稀少。

瓦状角金线鲃。它的“独角”到底具有什么功能,现在还没有定论。

洞穴鱼类的家

因为洞穴内没有光线,植物不能进行光合作用,食物和能量都要依靠外界输入,所以洞穴鱼类的种群数量往往十分有限。中国的洞穴鱼类绝大多数都分布在云贵高原,虽然种类众多,但多数种类的分布区域都相当狭小,有的种类只分布在特定的洞穴或地下河中。稀少的种群数量,加上有限的分布区域,使得很多洞穴鱼类都处在濒危的状态。

在云贵高原,喀斯特(Karst,岩溶)地貌高度发育,地下河网密布。这里的河流有一个重要的特点,就是“明流-伏流”交错出现。明流是在地表上流行的河流,滋润着草木和庄稼;伏流,则是这些地表的河流(明流)突然钻入地下,穿山越岭,经过很长一段距离后,又从另外一个地方流出来。这些明流和伏流,“穿针引线”般地将附近一座座石山串联起来,别具一番风情。在这一段段我们看不到的伏流中,就生活着不同种类的洞穴鱼类。

明流进入地下后,会为洞穴带来一些地表的有机物和水生昆虫,洞穴鱼类主要就依靠这些食物为生。笔者解剖了一些洞穴鱼类,惊奇地发现,在它们的消化道内,食物残渣大都是昆虫的附肢,说明这些洞穴鱼类基本上是肉食动物。另外,笔者在实验室里饲养洞穴鱼的经历也证实了这一点。

尽管有些地下河长达几十公里,但对于鱼类来讲,范围确实有限,可谓狭窄。有很多种洞穴鱼类,只在一些特定地点(有些是惟一的)才能发现,即便在距离很近的另一条地下河中,也从未发现它的踪迹。这就意味着,一旦它存身的这条地下河干枯或改道,可能就会从根本上影响这种洞穴鱼在地球上的存亡。

在地下河中,洞穴鱼类也并非均匀分布。在一些特定的小型生态环境下,某些种类的洞穴鱼类的数量较多,而且会随着季节变化。在我国,有的洞穴鱼只分布于一条地下河或地下湖、地下水塘内,但也有几种不同的洞穴鱼共同分布在同一条地下河中,后一种现象在世界上是很少见的。

云贵高原上的明流

(本文发表于《科学世界》2013年第4期)

请 登录 发表评论