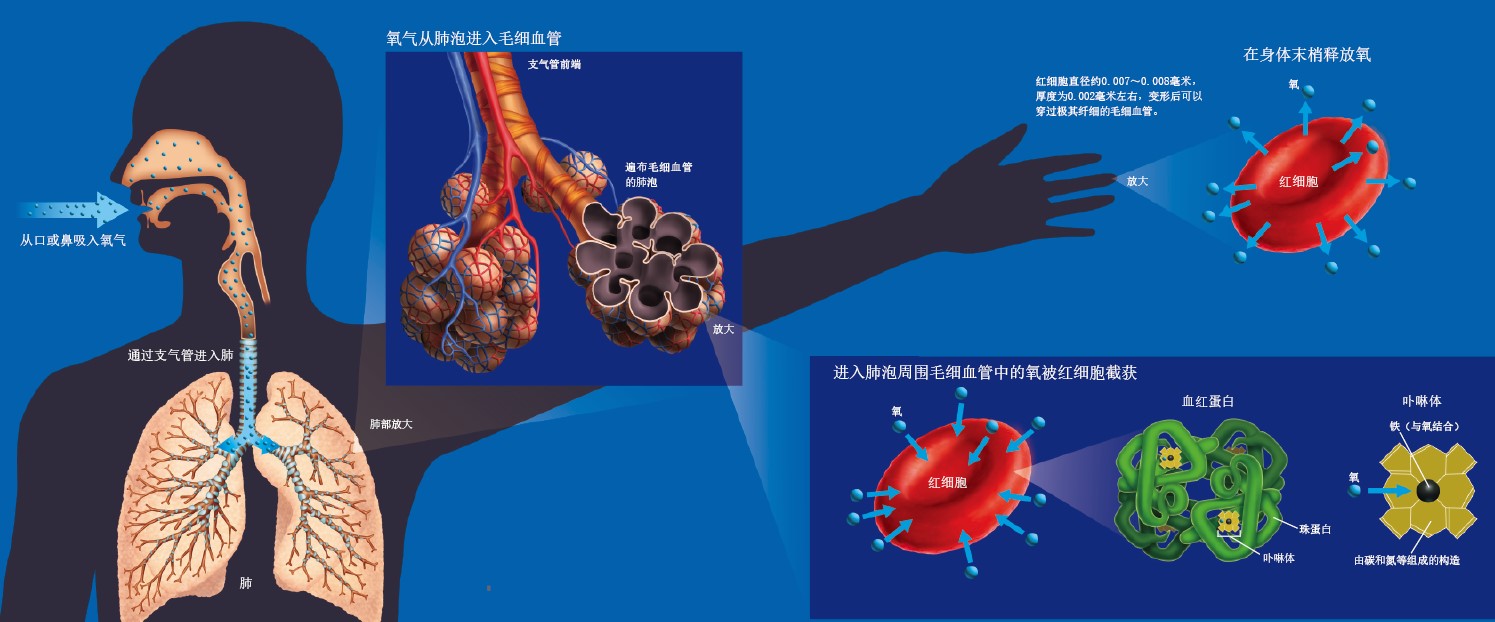

众所周知,氧是人体生命活动不可缺少的。人体生命活动所需的能量,都是靠氧与体内营养物质之间的各种化学反应而获得的。吸入的氧气经气管进入肺部末端的肺泡内,然后透过肺泡壁进入肺泡的毛细血管中。

血管内活跃着数量众多的红细胞。它的直径约0.007~0.008毫米,呈圆盘状,中心内凹。红细胞虽然是细胞,却没有细胞核。在成熟时,红细胞就失去了细胞核。

红细胞中含有大量的血红蛋白。血红蛋白的主要成分是蛋白质,在其中的卟啉体的中心部位结合着铁原子。在氧浓度高的地方,这些铁原子非常容易与氧结合,血红蛋白也由此成为氧合血红蛋白。

我们知道,氧气是从肺泡进入肺毛细血管的,在肺泡周边的毛细血管中,氧的浓度相应也较高。因此,在肺泡毛细血管中的红细胞很容易就可以携带大量的氧。与单纯地在血液中自发地溶入氧气的方式相比,通过红细胞载氧这种方式能运送更多的氧。就这样,随着血液循环,红细胞把氧源源不断地运送到全身各处。

细胞进行各种生命活动需要消耗大量的氧。随着血管的不断分支并延伸,在远端末梢处的毛细血管中,氧含量相对较低。这时,氧合血红蛋白中的氧就会与铁原子离解,被释放到血液中。然后,它穿透毛细血管壁的缝隙流到血管外,从此开始参与细胞的生命活动。

红细胞没有核,这对氧的运输意义重大。毛细血管的直径约为0.005~0.01毫米,有时甚至比红细胞的直径都小。但是,红细胞没有细胞核,它可以伸缩变形并穿过极其纤细的毛细血管,进而把氧运送到全身各处。

红细胞在身体末梢释放氧气

红细胞在肺泡中携载上氧,在末梢处释放出氧。红细胞是红的,所以血液才呈现红色;而红细胞之所以是红色的,是因为载氧的卟啉体是红色的,它可以吸收可见光谱中除红光以外的所有颜色的光线。红细胞中含有大量的血红蛋白。每个血红蛋白由4个卟啉体与4个珠蛋白分子组成。每个卟啉体的中心都有铁原子,这些铁原子与氧结合在一起,从而把氧运送至全身各处。

氧参与全身各处的化学反应,生成二氧化碳,并扩散到血管内的血液中。大家往往想不到的是,在血液运输二氧化碳的过程中,红细胞也起到了至关重要的作用。正是在它内部的碳酸酐酶的催化下,二氧化碳与水反应的速度加快数千倍,并以HCO3(碳酸氢根)的形式,随着血液循环被运回肺部,再通过毛细血管释放到肺中,完成气体交换。事实上,以这种方式运输的二氧化碳,其总量是简单地溶于血浆并被运输的二氧化碳的量的18倍。

氧在身体末梢参与各项生命活动,消耗很大,因此浓度降低。氧原本与卟啉体中的铁原子结合在一起,但是在氧浓度低的地方,它与铁分离,被释放到血液中,并被运送到全身各处。

与氧类似,不完全燃烧时生成的一氧化碳,也可以与血红蛋白内的卟啉体中的铁原子结合,并生成一氧化碳合血红蛋白。但是,一氧化碳与铁原子结合的能力是氧的240倍,而一氧化碳合血红蛋白的解离速度却只有氧合血红蛋白的1/3600。这就意味着,一氧化碳进入血液后,会很快“抢到”并“霸占”大量血红蛋白而使氧无法运输,进而造成人体缺氧,形成一氧化碳中毒,俗称“煤气中毒”。在我国北方,每年冬季都会发生相当数量的煤气中毒案例,大都是因为室内使用炉火采暖或洗浴时通风不良而导致的。

(本文发表于《科学世界》2013年第5期)

请 登录 发表评论